在地球重现太阳的燃烧,这项看似科幻的工程其实已经推进了超过70年。科学家绞尽脑汁攻破一个个技术难题,各种喜讯也接踵而至,但是直到今天,核聚变发电依然被戏称为“永远需要50年”的科技,微观物理与宏观工程,核聚变商用到底卡在哪里了呢?

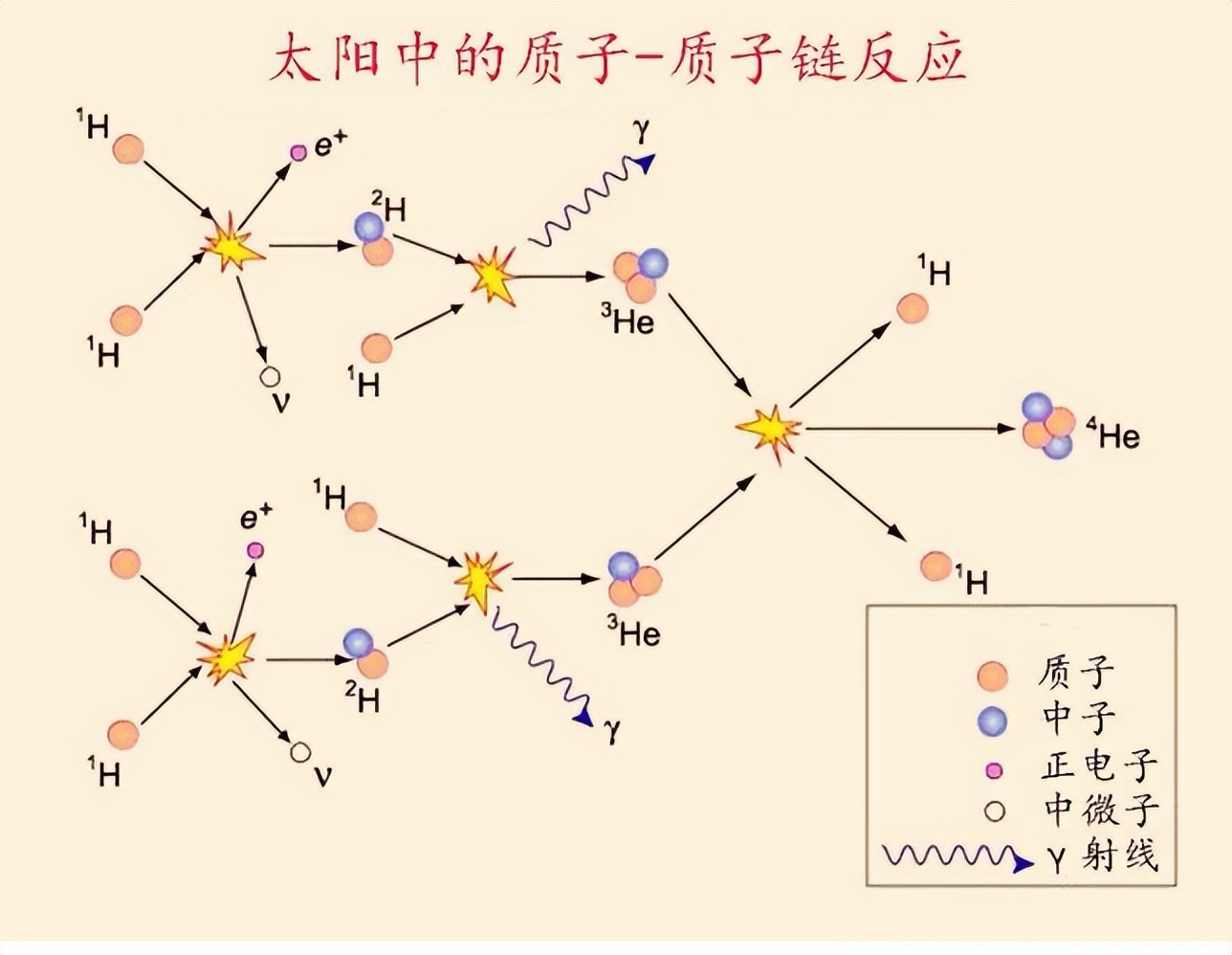

太阳之所以能发光发热,是因为它内部无时无刻不在进行核聚变反应,太阳的超大质量为其核心区提供了足够压力与温度,每秒钟上百万吨的氢粒子通过核聚变形成氦粒子并释放出巨大的能量。而在地球上要重现这个过程则异常困难,首先来说,没有任何设备或者材料可是制造出太阳内部的压力环境,因此只能通过极高的温度来弥补这一不足,这也是可控核聚变动辄就需要上亿摄氏度的原因,只有在这种温度下粒子的动能才足以打破粒子间的斥力影响,并使其融合到一起。

但是仅有温度是不行的,我们小时候都玩过用放大镜聚焦太阳光点燃纸张的游戏,只有温度足够高,光线足够集中(相当于燃料密度高),并且聚焦时间足够长的情况下,纸张才会被点燃。相似的道理,核聚变也要满足同样的条件才行,这就是著名的劳森判据。对于核聚变来说,其至少要满足一亿摄氏度的运行温度,这个温度是太阳核心区的七倍以上,反应堆中的燃料也要满足一定的密度,为了满足持续反应,其维持高温高密度状态的时间也要足够久。

如此极端的物理状态,对核聚变装置提出了近乎变态的性能要求,我们知道托卡马克装置虽然可以通过螺旋磁场束缚住高温等离子体,但是核聚变反应还会产生大量不受磁场约束的高能中子以及上千度的外溢高温,这些能量高达14兆电子伏特的中子,以每秒5万公里的时速,不断轰击反应堆内壁,主流的钨铜合金内壁在吸收中子后,金属钨会变成具有放射性的铼,这个过程被称为中子嬗变。核聚变产生的氦粒子也会轰击内壁,形成气孔,这个过程被称为氦泡腐蚀。除此之外还有被称为晶格畸变的深入到原子层面的永久性结构损伤。国际热核聚变实验堆的第一壁材料就是钨铜合金,但实验中钨层内壁在强中子流轰击下仅能维持数月。

我们知道托卡马克的核心功能就是产生高强度磁场,而高强度磁场则依赖于超导体来实现,目前的超导材料需要在零下100多摄氏度的环境中才会呈现出超导状态。显而易见,在托卡马克中,不仅有上亿度的高温等离子体,还有零下一百多摄氏度的超导体,用零下一百多摄氏度设备去包裹上亿度的物质,还要做到稳定运行,这种冷热系统共存的设计极为复杂,而且核聚变产生的中子无法百分之百隔绝,从而破坏超导线圈的绝缘性。

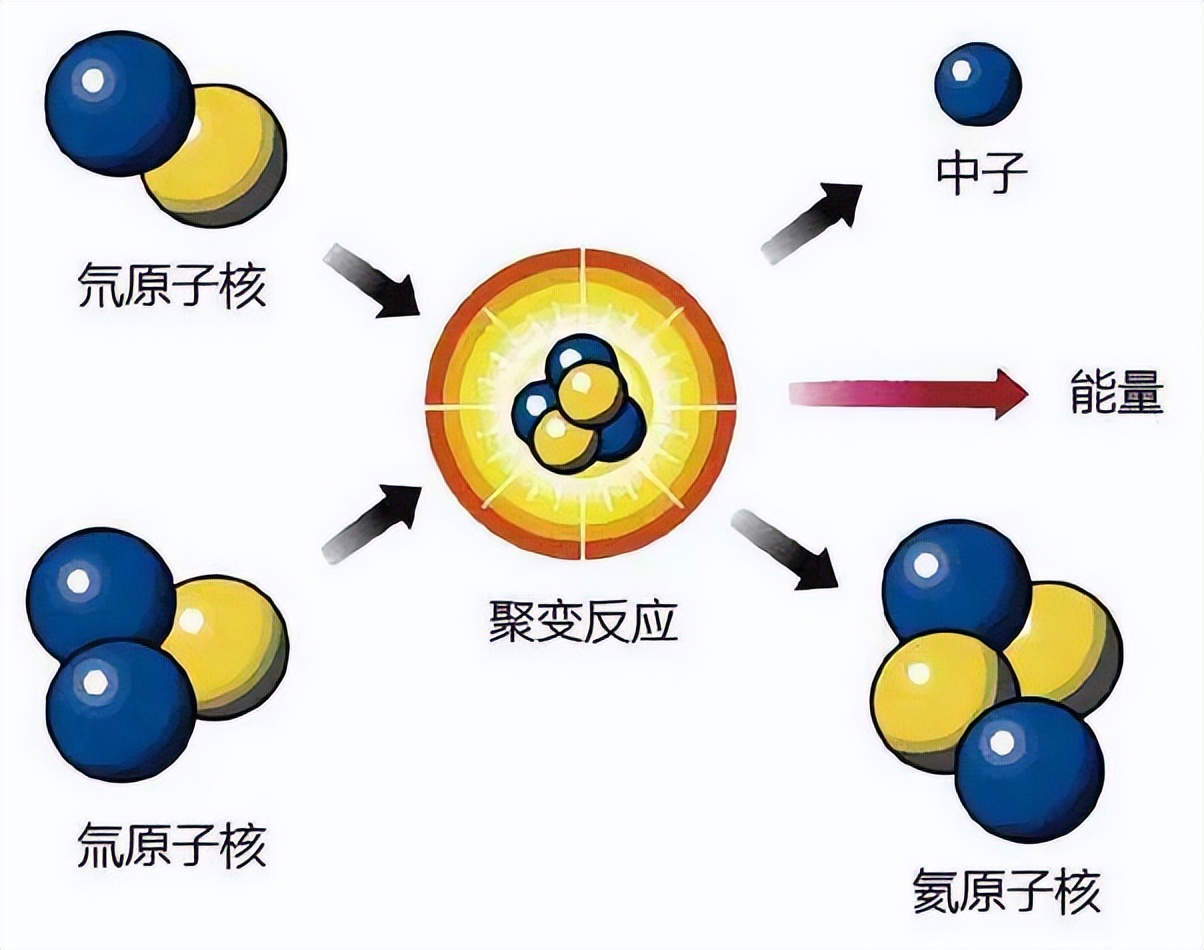

在核聚变燃料方面,我们经常听说,核聚变燃料在地球的海水中有极其丰富的蕴藏量。1升海水所含有的燃料产生的聚变能等同于300升汽油所释放的能量,海洋的储量储量可使人类使用几十亿年。但是需要注意的是维持聚变的燃料是氢的同位素氘和氚,氘虽然容易获得,但是氚在自然界中却几乎不存在,目前是通过中子轰击锂增殖生产,全球一年的产量才几公斤而已,缺口巨大。

即使科学家解决了以上设备和原料等问题,却还有大量的商业化障碍。1月20日,中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,这是一个非常大的进步,那是不是50年魔咒马上就要终结了呢?目前来看还为时尚早,至少目前没有公布准确的Q值。什么是Q值呢?简单来说就是输出能量和输入能量的比值。假设你投资100元开饭店,进账150元,看似赚了50元,但是算上人工水电房租,反而可能是亏本的,用核聚变发电也是同样的道理。

欧洲联合核聚变实验装置Q值最高记录为0.67,简单来说就是入不敷出;美国国家点火装置属于惯性约束路线,其Q值纪录为1.89,但仅为瞬时值,而且该装置每次实验都需要更换燃料靶,如果商用的话每秒需要点火十次以上,且每个燃料靶成本要从数万美元下降上千倍。不论是托卡马克还是激光点火,都是整个核聚变发电中的供能装置,考虑到整个发电系统的控制能耗、发电转换损失等,科学家估计Q值大于10,核聚变商业化才有戏,而能耗更高的激光点火Q值可能要大于30才行。即使核聚变发电实现了正向收益,但是要想竞争过发展了近百年的传统发电模式,依然要走很遥远的路,科学家估计只有当聚变电站建造成本低于8000每度电时才有可能与传统能源竞争,而目前的实验室装置成本高达50000每度电。

虽然困难重重,但是科学在发展,技术在进步,胜利总归是越来越近的。比如不断涌现的高温超导体材料,将有助于托卡马克的小型化和低能耗;针对反应堆内壁问题,科学家正在试验液态金属壁,通过流动的液态金属锂或者铅锂合金覆盖内壁,既能吸收中子,又可以通过中子轰击锂产生聚变燃料氚;最近大火的人工智能,也将被引入核聚变,通过AI算法对等离子体实现实时调控。核聚变终将走出50年魔咒,或许一盏由核聚变点亮的灯就在我们这代开启。