文|鳄娱海棠

编辑|鳄娱海棠

序

卫星导航系统是现代社会不可或缺的基础设施,既是国家战略安全的基石,也是全球科技竞争的高地。

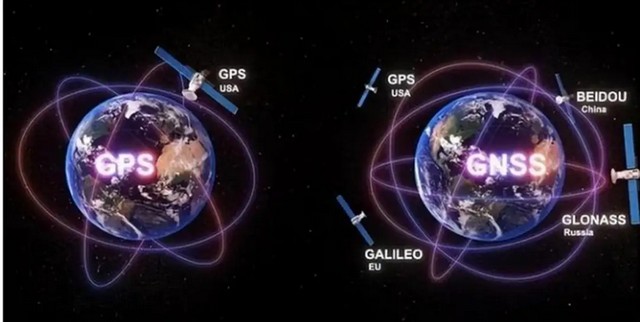

当前,全球卫星导航市场呈现“一超多强”的格局。

GPS和北斗对比

美国GPS以超过60亿的全球用户数占据绝对主导地位,而中国北斗系统虽已跻身全球四大导航系统之列。

但用户规模仍与GPS存在显著差距,截至2024年,北斗全球用户约15亿。

这种差距背后,不仅是技术积累和市场先发优势的体现,更折射出大国博弈、产业链生态和国际合作等多维度的复杂角力。

美国 GPS 系统诞生于冷战时期的军事需求。

当时,为了满足军事战略的需要,美国在 1970 年代启动了 GPS 系统的研发工作。

经过多年的努力,终于在 1994 年完成了全球覆盖,这一系统也成为了现代社会中极为重要的一部分。

GPS 系统的核心技术之一是无源定位技术。

它通过接收卫星信号来计算位置。这种技术有着成本低、易普及的显著特点。

正是这些特点,使得 GPS 系统在民用领域迅速发展。

截至 2024 年,我们可以看到 GPS 系统已经广泛渗透到几乎所有场景。

无论是智能手机还是精准农业,都离不开 GPS 系统的支持。

在智能手机中,GPS 为人们的出行导航提供精准的定位服务。

在精准农业方面,它能帮助农民更有效地管理农田,提高农作物产量。

经过数十年的迭代,GPS 系统在多方面形成了巨大的优势。

在定位精度上,它能够达到很高的水准,为用户提供精确的位置信息。其信号覆盖范围广泛,几乎遍布全球各个角落。

而且,它的抗干扰能力也很强,在复杂的环境下依然能够稳定工作。

全球众多相关厂商都以 GPS 为标准,这使得整个行业形成了良好的技术兼容性优势,进一步巩固了 GPS 系统的地位。

由于 GPS 的控制权掌握在美国军方手中,这就意味着存在被单方面关闭或干扰的风险。

这种风险在一些特殊情况下可能会对其他国家和地区造成严重影响。

例如在国际关系紧张时,美国可能会利用这一控制权对某些地区进行限制。

GPS 缺乏双向通信功能,在灾害救援等场景中,这一局限就会凸显出来。

比如在地震等灾害发生时,救援人员可能无法通过 GPS 系统及时向被困人员传递信息,影响救援效率。

美国 GPS 系统在现代社会有着不可替代的地位,它的优势使其广泛应用,但局限性也提醒着我们需要发展其他的定位系统来保障自身的安全与发展。

中国北斗系统的研发始于1994年“银河号事件”的刺激,经历了从北斗一号到北斗三号全球覆盖的跨越。

截至2024年,北斗在轨卫星达59颗,超过GPS的31颗,成为全球规模最大的卫星导航系统。

北斗独有的双向通信功能,可在无地面网络时发送求救信息,2008年汶川地震中成为唯一有效通信手段。

在亚太地区定位精度达2.5-3米,优于GPS的5米,部分场景实现厘米级定位(如自动驾驶)。

从芯片到卫星制造均实现国产化,彻底摆脱技术依赖。

此外,北斗在应用场景上实现差异化拓展,智慧农业中,北斗农机自动驾驶系统播种偏差小于2.5厘米;物流领域,“北斗+5G”实现山区无盲区监控。

电力巡检效率提升7倍。这些创新使北斗成为技术“并跑者”,并在局部领域形成“领跑”态势。

尽管北斗技术实力显著提升,但其全球用户数仅为GPS的1/4,这一差距的根源远超技术范畴。

GPS凭借近50年的市场积累,已形成强大的品牌认知和用户习惯。

全球90%的导航设备默认支持GPS,用户更换成本高、心理依赖性强。

即便中国手机厂商98%的新机内置北斗,许多用户仍误认为自己在使用GPS。这种“路径依赖”使新兴系统难以快速渗透。

GPS的早期垄断使其成为事实上的国际标准。

全球导航产业链围绕GPS构建,导致北斗需兼容既有标准,否则面临适配成本高、市场接受度低的问题。

例如,许多国家的基础设施以GPS为基准设计,改造需耗费数年。

美国通过GPS的全球控制权施加政治影响,例如在冲突地区限制信号访问。

尽管北斗宣称“开放合作”,但部分国家对依赖中国系统存有安全疑虑。

此外,美国对华技术封锁间接阻碍了北斗的海外推广。

北斗在中国市场表现亮眼:智能手机渗透率98%,交通、农业、电力等领域覆盖率接近100%。

然而,国际推广仍以“一带一路”沿线国家为主,在欧美市场尚未突破。反观GPS,凭借美国的文化输出和全球化企业,实现了无缝市场渗透。

中美卫星导航系统的竞争不仅是技术之争,更是生态体系与全球治理话语权的博弈。

未来十年,两大系统的关系将呈现复杂态势。

结语

北斗与GPS的差距,本质是后发国家在科技霸权格局中突围的缩影。

短期内,GPS凭借历史积淀仍将保持优势;长期看,北斗通过技术差异化、生态本土化和国际合作,有望重塑全球导航秩序。

这一进程不仅需要硬核技术,更需实力支撑, 希望北斗越来越好!