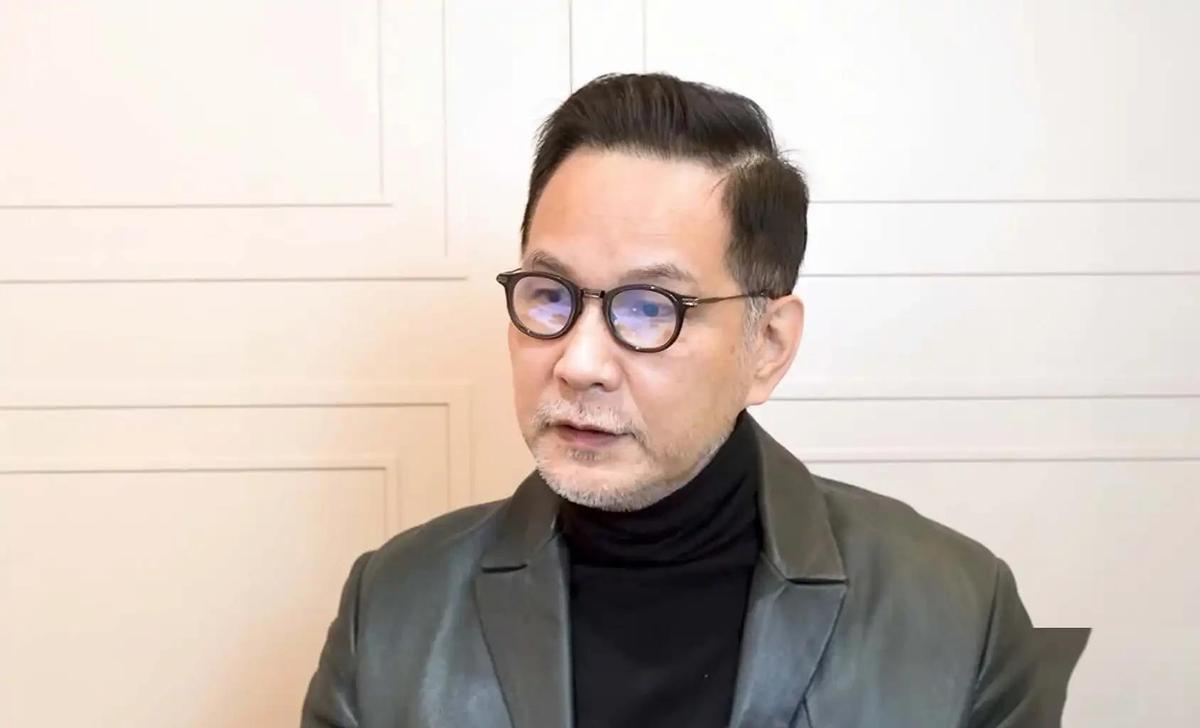

香港维多利亚港的晚风裹挟着咸涩的海水味,陈启泰站在中环摩天大楼的落地窗前,手中红酒杯折射出城市霓虹的碎片。这个曾在《天龙八部》中演绎"段誉"痴情的男人,此刻正用二十年如一日的婚姻诠释着另一种深情。当记者问及丁克选择时,他嘴角扬起温柔的弧度:"我们不是在逃避责任,而是在对生命负责。"

2023年香港统计处数据显示,全港丁克家庭比例已攀升至18.7%,较十年前增长近三倍。这个数据背后,折射着整个东亚社会的深层变革。在首尔江南区的高级公寓里,在东京涩谷的咖啡馆中,在北京国贸的写字楼内,越来越多都市人正在重新书写人生剧本。

陈启泰的案例颇具代表性。他与妻子每月将生活开支控制在1万港元,这个数字在香港这个全球生活成本第三高的城市显得"格格不入"。但当我们深入观察,会发现他们用节省的经费资助了三个山区儿童的教育基金,定期参与动物保护组织的义工活动。这种"减法生活"与"加法人生"的辩证关系,正在颠覆传统家庭模式的定义。

心理学教授李欣怡的研究团队发现,当代丁克族普遍具有三个特征:高度的自我认知、清晰的人生规划、强烈的社会责任感。这与上世纪丁克群体以"享乐主义"为主导的刻板印象截然不同。就像陈启泰在采访中提到的:"孩子不该是养老的保险单,而是需要全情投入的艺术品。"

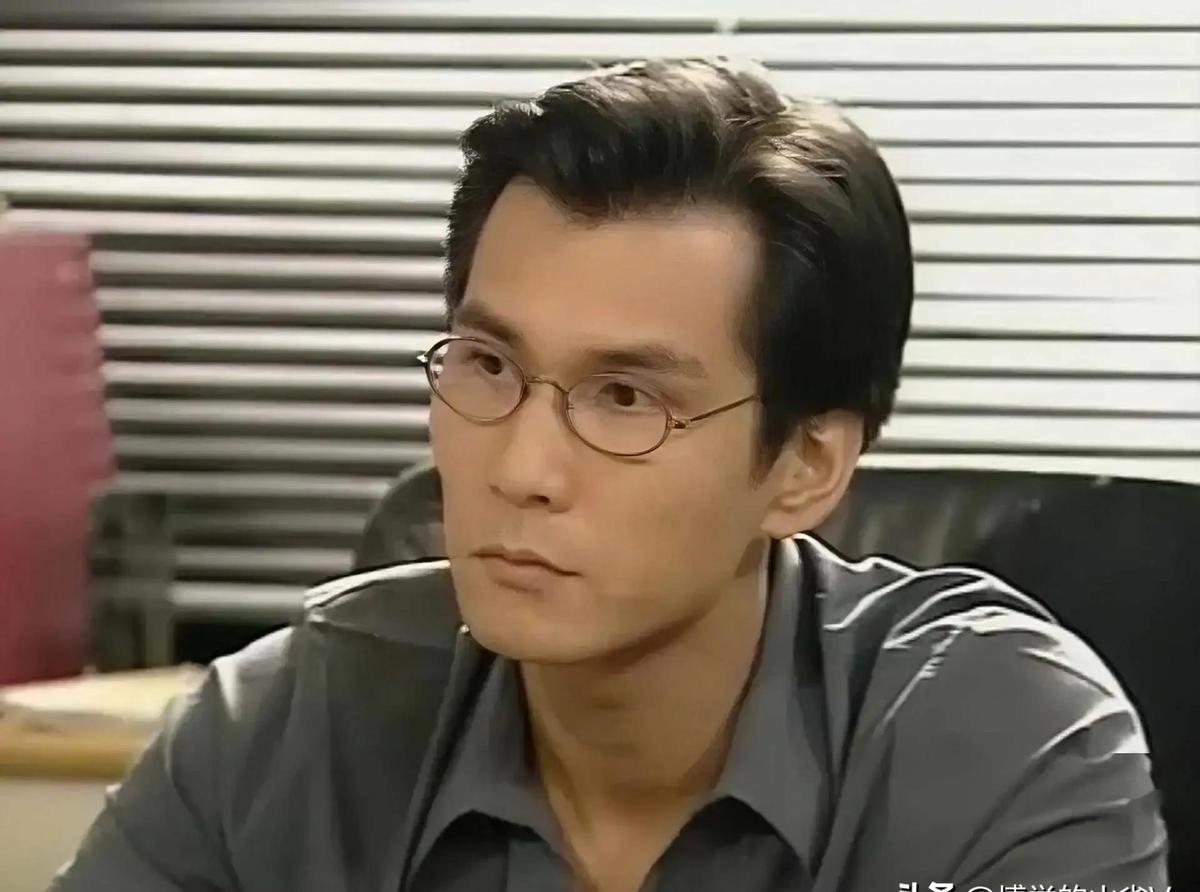

在TVB化妆间氤氲的蒸汽里,陈启泰曾经历过职业生涯的"角色困局"。那些年被定型为"阳光暖男"的焦虑,最终促使他跳出舒适圈。这种选择困境与婚姻中的丁克决定形成奇妙共振——都是在既定框架中寻找突破的可能。

社会学家王明阳的追踪研究显示,丁克夫妻的婚姻满意度曲线呈现独特的"U型"特征。前五年因社会压力产生波动,十至十五年进入稳定期,二十年后反而高于传统家庭。陈启泰夫妇的"银婚"状态印证了这个发现:他们共同经营影视公司,定期结伴旅行,保持着每周三次的网球约会。

这种模式正在催生新的产业形态。深圳某高端旅行社推出"丁克专线",提供南极科考探险、亚马逊雨林生存体验等特殊旅程,2023年上半年订单量同比增长270%。上海某律师事务所的"丁克遗嘱咨询"业务量较三年前翻了两番,见证着这个群体对财产规划的前瞻性。

当记者问及"不要孩子是否担心老无所依"时,陈启泰展示手机里的日程表:周一下午探访养老院,周三上午参与剧本研讨会,周五傍晚的潜水课程。这份精确到半小时的安排,揭示着丁克族独特的时间管理哲学——将传统育儿时间转化为自我成长的投资。

经济学家张伟的测算模型显示,香港中产家庭养育一个孩子至大学毕业的平均成本为680万港元,这还不包括隐性的机会成本。陈启泰夫妇将这些资源转化为对影视工作室的投资,目前已孵化出三个获得金像奖提名的青年导演。这种"社会代际投资"正在形成新的价值传递链。

在东京大学的人本实验室里,科学家通过脑成像技术发现,丁克族在创造性思维和风险承受能力方面具有显著优势。这或许解释了为何57岁的陈启泰仍敢挑战网剧监制的新身份,而他的同龄人多已进入"含饴弄孙"的退休预备期。

## 未来图景:多元共生的家庭新生态当我们站在维港眺望对岸的万家灯火,每个窗户里都在演绎不同版本的家庭叙事。陈启泰的选择像一块棱镜,折射出当代社会的多元光谱。北京某婚恋平台的调研显示,00后群体中将丁克纳入人生选项的比例已达41%,较80后同期数据增长五倍。

这种转变催生着法律体系的革新。2023年6月,深圳率先试点"意定监护"制度,允许丁克族自主选择晚年监护人。上海某医院推出"终身医疗伙伴"计划,为签约丁克提供专属健康管理服务。这些制度创新正在构建新的社会安全网。

在首尔某人工智能实验室,研究员正开发"情感陪伴机器人",试图解决丁克族的养老焦虑。而陈启泰更相信人与人的真实联结:"我们在养老院资助的音乐治疗项目,让很多老人找回了笑容。"这种人文关怀与技术创新的碰撞,勾勒出未来社会的可能性图景。

结语夜幕下的太平山顶,陈启泰俯瞰着璀璨的香江灯火。那些光影交织的楼宇间,既有传统四口之家的温馨,也有丁克伴侣的洒脱,更有着单亲家庭、彩虹家庭的独特光芒。或许正如存在主义哲学家所说:"生命的重量不在于符合某种标准,而在于找到属于自己的度量衡。"

当我们不再用"有没有孩子"来丈量人生成败,当每种选择都能获得平等的尊重,这样的社会才是真正的文明之境。陈启泰的故事不是非此即彼的单选题,而是写给时代的多项选择问卷——在生育与丁克之间,原来存在着无数种幸福的可能式。