引言:被战争重塑的世界秩序

1914年的萨拉热窝枪声,不仅引爆了人类历史上第一场全球性战争,更撕裂了旧世界的政治版图。当硝烟散去时,欧洲大陆的四大帝国(德意志、奥匈、沙俄、奥斯曼)轰然倒塌,而在这片废墟之上,一个崭新的红色政权——苏维埃社会主义共和国联盟——如同凤凰涅槃般崛起。本文将深度解析第一次世界大战与社会主义政权诞生之间的历史逻辑链条,揭开二十世纪最伟大政治实验的序幕。

一、沙俄的崩溃:帝国末路的战争催化剂

1.1 前线溃败撕裂统治根基

1914-1917年间,沙俄军队在东线战场损失超过900万人,里加战役的惨败直接导致50万大军溃散。前线的血腥绞肉机吞噬了帝国最后的经济活力:1916年粮食产量暴跌40%,彼得格勒面包价格飙升800%。军队中流传的讽刺漫画描绘着"沙皇的士兵用木棍对抗德军的机枪",这种绝望情绪在1917年2月演变为首都卫戍部队的集体倒戈。

1.2 双头政治的致命裂痕

二月革命后形成的临时政府与苏维埃并立格局,本质是资产阶级与无产阶级的权力博弈。当克伦斯基政府坚持继续战争时,前线的逃兵潮已突破170万人,土地改革承诺的落空更激化了农民暴动。列宁敏锐指出:"他们(临时政府)在立宪会议的迷梦里,正亲手埋葬资产阶级民主的最后信誉"。

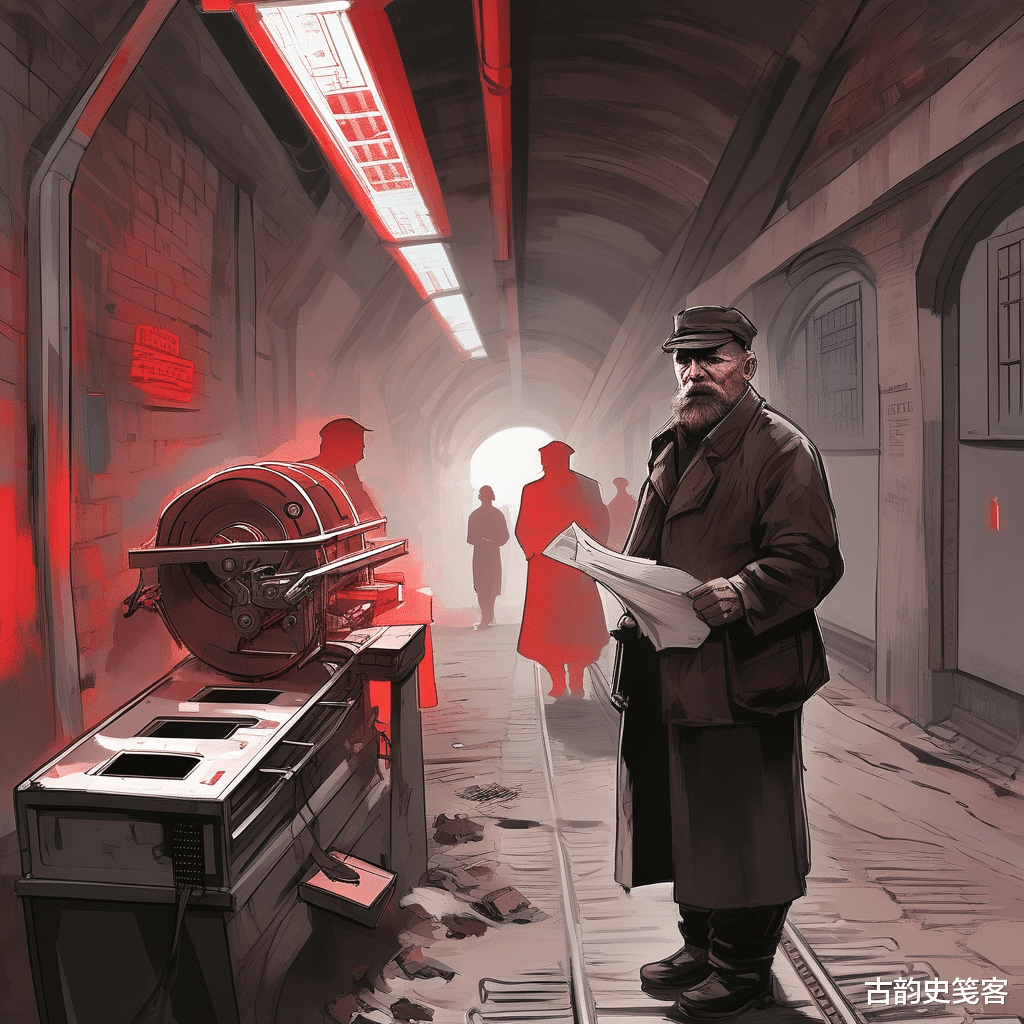

二、列宁的战略:将战争转化为革命的熔炉

2.1 《四月提纲》的破局思维

1917年4月,流亡归来的列宁在芬兰车站发表演说,提出"和平、土地、面包"三大纲领。他创造性地将帝国主义战争定性为"资本主义的最高阶段",主张"变帝国主义战争为国内战争"。这种将民族矛盾转化为阶级矛盾的战略,使布尔什维克在8个月内党员数量从2.4万激增至24万。

2.2 危机中的组织艺术

面对七月事件后临时政府的追捕,列宁化装成火车司炉逃往芬兰,期间完成《国家与革命》的写作。托洛茨基则秘密组建6万人的赤卫队,将喀琅施塔得水兵转化为革命先锋。这种地下斗争与合法斗争的结合,在十月革命前夕形成了对冬宫的立体包围。

三、十月风暴:阿芙乐尔的炮声与新世界的诞生

3.1 48小时的权力更迭

1917年11月6日,赤卫队占领彼得格勒的28座桥梁和12个火车站,涅瓦河上的阿芙乐尔号巡洋舰调转炮口。次日凌晨2点10分,冬宫395个房间被逐个攻占,整个过程仅造成6人死亡——这个数字的象征意义,恰如马克思所言"最不流血的无产阶级革命"。

3.2 苏维埃政权的战时构建

新政权在炮火中颁布《和平法令》和《土地法令》,宣布退出战争并将1.5亿俄亩土地分配给农民。1918年3月签订的《布列斯特和约》虽丧失西部领土,却为革命赢得了喘息之机。这种以空间换时间的策略,使红军能在三年内战中击败14国干涉军。

四、遗产与启示:战争与革命的辩证法

4.1 现代国家建构的实验场

从余粮收集制到新经济政策,苏维埃政权在战时共产主义与市场调节间探索出独特道路。1920年全俄电气化计划的启动,实践了"共产主义=苏维埃+电气化"的构想。至1928年,俄国工业产值已恢复至1913年水平的132%。

4.2 全球秩序的裂变效应

一战的创伤使社会主义从理论变为现实:德国爆发十一月革命,匈牙利建立苏维埃共和国,中国五四运动开启新民主主义篇章。这种连锁反应印证了列宁的判断:"帝国主义战争造成的危机,使人类必须在新旧文明间做出抉择"。

结语:历史拐点处的文明选择

当1918年11月停战钟声敲响时,西欧的凡尔赛宫正在绘制新殖民体系,而莫斯科红场上的工农兵代表们已开始建设新世界。这场战争与革命的交响曲证明:当旧制度无法解决生产力与生产关系的矛盾时,最残酷的战争也可能成为新文明的助产士。正如卢森堡在狱中所写:"我们站在新旧世界的门槛上,有时暴力是助产士,有时又是掘墓人——这取决于你站在历史的哪一边。"

声明:文图均转载网络,内容未核实,如有侵,请联系删除。