公元 618 年,江都(今扬州)的宫阙被叛军攻破,隋炀帝杨广在兵变中缢死。这个结束南北朝分裂、开创科举制度、开凿大运河的王朝,在历经两朝 38 年后轰然崩塌。后世常将其灭亡归咎于帝王昏庸,但《旧唐书》记载,唐朝初年仍在使用隋朝遗留的府库物资,可见其经济实力之雄厚。军事上,百万大军征讨高句丽的规模更是史无前例。那么,这个看似强盛的王朝为何在极盛期突然崩溃?

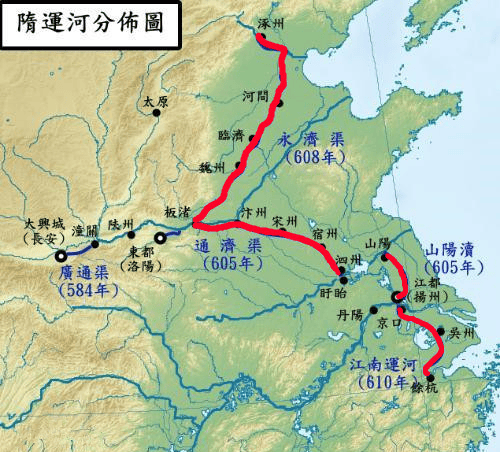

隋炀帝即位第二年,一项震动天下的工程悄然启动:修建东都洛阳。这项工程每月征发 200 万民工,耗时十个月才竣工。《隋书》记载,施工期间 “僵仆而毙十四五”,近半数劳工累死在工地上。而就在同一年,隋炀帝又下令开凿大运河。四段河道总长近 5000 里,累计征发民力超过 300 万,男丁不足时甚至强征女丁。

这种高强度的徭役彻底压垮了社会承受力。以永济渠为例,山东地区的工匠因长期浸泡在冰冷的河水中,下身溃烂者不计其数。更致命的是,隋炀帝将工程与战争同步推进。大业七年(611 年),他征调 113 万大军征讨高句丽,配套民夫达 226 万,加上造船工匠和后勤人员,总动员规模突破 400 万。道路上挤满了运送物资的牛车、马车,许多民夫被活活踩死,史书形容 “死者相枕,臭秽盈路”。

这种不计成本的透支,直接引发了隋末农民起义。山东人王薄在长白山首举义旗,写下《无向辽东浪死歌》号召民众反抗。但此时的隋炀帝仍未意识到危机,反而变本加厉地征发民力,将帝国推向了崩溃的边缘。

二、贵族集团的离心离德隋朝灭亡的深层原因,在于统治集团内部的分裂。关陇贵族集团自西魏时期便掌握军政大权,隋文帝杨坚、唐高祖李渊均出自这一集团。隋炀帝即位后,试图通过改革削弱其影响力:他首创科举制,打破贵族垄断仕途的局面;将半数宰相职位授予江南士人;甚至废除勋官制度,剥夺贵族的世袭特权。

这些举措引起了关陇贵族的强烈不满。大业九年(613 年),已故宰相杨素之子杨玄感起兵叛乱。与普通农民起义不同,杨玄感代表的是关陇集团的利益诉求。他的叛军中有大量贵族子弟,甚至包括后来成为瓦岗军领袖的李密。叛乱虽被镇压,但标志着关陇集团与皇权的彻底决裂。此后,地方官员对起义军多采取消极抵抗的态度,许多郡县不战而降。

这种离心离德的局面,在隋炀帝第三次征讨高句丽时彻底暴露。征发的士兵大量逃亡,将领们也不再听从调遣。史书记载,隋炀帝 “每斩一人以警众,而逃亡者愈甚”,高压政策反而加剧了军心涣散。此时的隋朝,表面上仍是统一王朝,实则已陷入统治集团的集体背叛。

隋炀帝的悲剧,本质上是理想主义与现实的激烈碰撞。他试图在一代人的时间内完成几项影响千年的伟业:打破贵族政治、打通南北经济命脉、开疆拓土巩固边防。这些目标本身具有进步意义,但他忽视了社会的承受能力。

以大运河为例,这项工程将长江与黄河两大文明连为一体,对后世的经济发展至关重要。但隋炀帝在修建时完全未考虑民生,工程与迁都、战争同时进行,导致 “丁男不供,始役妇人”。据后世推算,隋炀帝在位前八年,累计征发民力达 3012 万人次,相当于全国 10% 的人口常年处于劳役状态。

更致命的是,隋炀帝缺乏应对危机的韧性。当农民起义蔓延全国时,他选择逃往江都,躲进温柔乡中得过且过。这种逃避态度彻底丧失了民心,也让关陇集团看清了他的脆弱。最终,宇文化及发动兵变时,隋炀帝身边的禁卫军竟无一人愿为其卖命。

四、强盛背后的危机隋朝的速亡揭示了一个深刻的历史规律:一个王朝的崩溃,往往始于内部的结构性失衡。隋炀帝并非昏庸之主,他的许多政策甚至具有超前的战略眼光。但他过于迷信集权的力量,忽视了社会各阶层的利益平衡。当民力被过度透支、统治集团离心离德时,再强大的帝国也会瞬间崩塌。

这一教训对后世影响深远。唐朝初年,唐太宗李世民以隋亡为鉴,采取 “轻徭薄赋”“与民休息” 的政策,才开创了贞观之治。而科举制与大运河,这两项隋炀帝留下的遗产,反而成为唐朝繁荣的基石。历史就是这样充满讽刺:毁灭隋朝的利器,最终却成就了下一个盛世。

结语隋朝的兴衰如同一场壮丽的烟火,在夜空中绽放出耀眼光芒后迅速归于沉寂。它留下的不仅是大运河的波光与科举制的雏形,更是对集权帝国极限的深刻警示。当一个王朝将全部力量投入到宏大叙事中时,必须时刻倾听民间的疾苦与贵族的诉求。唯有在理想与现实、集权与制衡之间找到平衡点,才能避免重蹈覆辙。隋炀帝的悲剧,至今仍在历史的长廊中回响。

窗外不归的雲

可以说他是暴君,但绝不昏庸