前面我们说过,1934年,瑞典探险家贝格曼在新疆罗布泊荒漠中发现了一座被风沙掩埋的古墓群。当船形棺木被掀开时,一具头戴毡帽、睫毛卷翘的女性干尸震惊世界——这就是后来被称为“小河公主”的青铜时代遗存。她的高鼻深目让学者们争论不休:这是高加索人种西来的证据,还是远古亚欧混血的见证 ?

河畔幽灵

这个谜题直到2021年才被现代基因技术破解。吉林大学团队从小河干尸中提取的DNA显示:这群生活在3400-4000年前的塔里木盆地居民,既非欧洲移民,也不是东亚土著,而是源自一支更神秘的远古族群——古北欧亚人(Ancient North Eurasian, ANE)。更惊人的是,他们的基因从9000年前起就保持“纯正”,仿佛被某种力量隔绝在亚欧大陆的十字路口 。

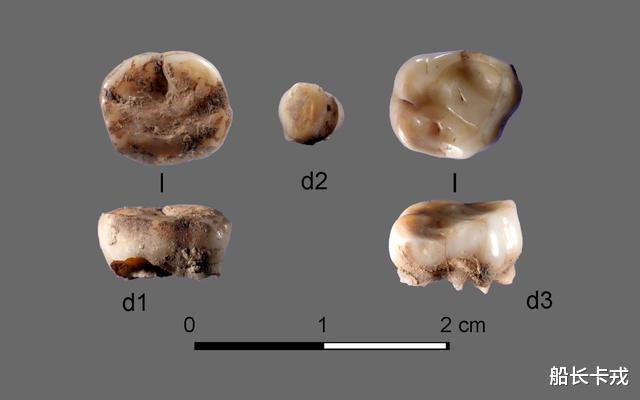

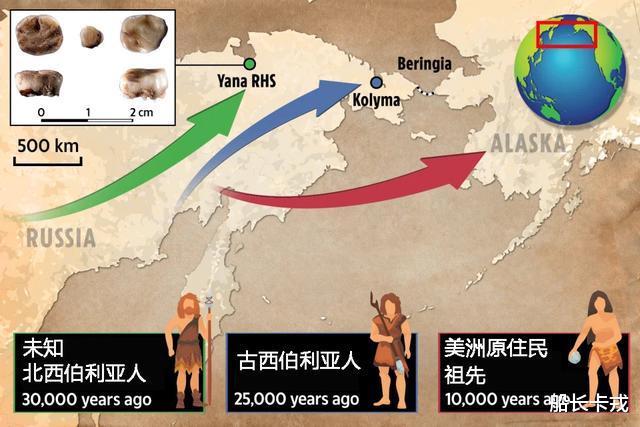

2019 年,在西伯利亚东北部。有个亚纳河犀牛角遗址,那地方海拔高,属于马尔他 - 布列切文化。在这遗址里,人们发现了两颗 3.16 万年前的人类牙齿。后来确认,这两颗牙齿属于一个男孩,大家就叫他马尔他男孩。科学家对牙齿做基因组研究。结果惊讶地发现,牙齿主人代表着一个特别群体,也就是古北西伯利亚人群。虽说遗址环境很极端,可从遗传角度看,古北西伯利亚人群跟欧亚西部人群关系更近。研究表明,他们有 71% 的欧洲人群祖源成分,还有 29% 的东亚人群祖源成分。这一发现,揭示出约 3.9 万年前,欧亚东西部人群出现了重要的分歧事件 。

冰河幸存者

要解开小河人群的身世,我们必须将视野投向更遥远的冰河时期。原来4万年前,当尼安德特人还在欧洲游荡时,一支携带石叶技术的早期西欧亚人已挺进西伯利亚。他们与另一支来自黄河流域的早期东欧亚人在贝加尔湖畔相遇,融合诞生了古北西伯利亚人(Ancient North Siberian, ANS)。这个混血族群携带66%西欧亚基因与33%东欧亚基因,成为冰原上的新主人 。

末次冰盛期(约2.6万年前)的严寒迫使ANS分裂:一支南下日本形成绳文人,另一支演变为古北欧亚人(ANE)。正是ANE的一支,在9000年前突然脱离主流迁徙路线,神秘消失在塔克拉玛干沙漠深处——他们,就是小河人群的直系祖先 。

基因孤岛

在新疆考古所全面发掘的167座小河墓葬中,学者们发现了一个诡异现象:这些擅长制作羊毛织物、佩戴麻黄枝的沙漠居民,其墓葬形式与同时期欧亚草原文明毫无相似。基因组测序更揭示惊人事实。他们像被按下了基因交流的暂停键,在塔里木盆地独立演化近万年 。

他们遗传隔离程度极高,就跟现代实验室环境差不多。基因方面,Y染色体大多是R1a-M17,这在南西伯利亚很常见。线粒体DNA里,少见的C4谱系占主导。这里完全没有东亚和欧洲人群混血的标记。不过奇怪的是,从墓葬出土的小麦、小米,证明他们和外界有贸易往来。基因封闭文化却开放,形成了明显矛盾 。

远古血脉

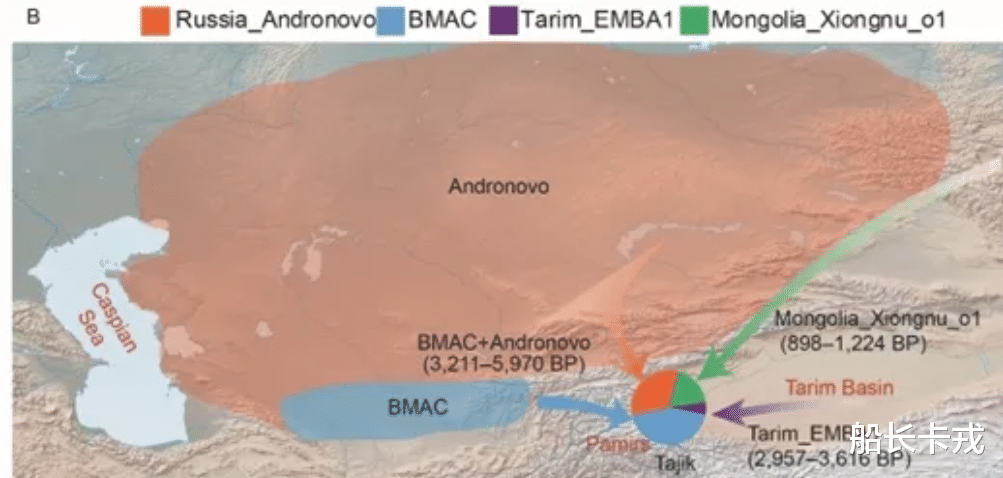

2022年,昆明动物所张亚平团队在《分子生物学与进化》发表研究。其他中亚人群没有ANE踪迹,帕米尔高原的塔吉克人基因组里却有小河人群的遗传组分。小河族群或许没灭绝,离开塔里木盆地定居点,铁器时代就西迁到“世界屋脊”,还和印欧语系人群融合了。

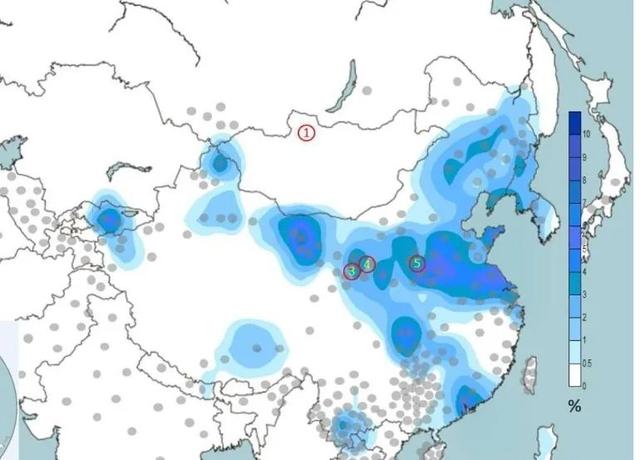

现代中国人的基因图谱意义重大。高原塔吉克人保留着ANE基因,被叫做“活化石”。他们血统复杂,证明了“中华民族多元一体”。古北欧亚人借助匈奴、塞人这些草原游牧民族,把一些基因传给了华北人群。现在的汉族人身体里,还能找到0.5%-2.5%的古西伯利亚基因,在和耐寒有关的EDAR突变基因上就能看出来 。

小河人群的研究颠覆了传统认知。亚欧混血远比想象中更早也更复杂,4000年前塔里木盆地已存在“非东非西”的独特人种。沙漠既能阻断基因流动,却挡不住小麦、青铜技术的传播。一个族群的“消失”可能是主动的生态适应,而非被征服的结果。同时也说明了民族迁徙的复杂性。当我们凝视小河公主的面容时,看到的不仅是某个消失的族群,更是整个中华民族“海纳百川”的基因密码 。

各位朋友

讨论一下