北京东三环的写字楼里,某新媒体公司正在召开紧急选题会。大屏上的实时数据曲线突然飙升,运营总监推了推眼镜:"汪徐两家又撕起来了!快安排三组编辑跟进,重点挖掘情感冲突细节。"二十公里外的居民楼里,刚下夜班的王大姐边煮泡面边刷手机,手指在"汪小菲怒吼S妈"的标题上悬停两秒,最终点开了那个标着"爆"字的词条。

这种场景正在构成数字时代特有的景观:当明星的家务事演变成全民围观的连续剧,我们每个人都不知不觉成为了这场大型社会实验的参与者。

台湾某大学传播研究所最新发布的《名人隐私消费报告》显示,2023年涉及明星家庭纠纷的报道点击量同比激增230%,相关话题平均停留时长达到普通社会新闻的4.7倍。这串冰冷的数据背后,暗藏着令人不安的传播密码——公众对他人创伤的窥视欲,正在重构整个内容生产链条。

就像汪徐两家持续数月的纠纷,每次冲突升级都能精准触发流量阀门。5月18日"汪小菲医院怒吼"视频曝光当天,某短视频平台相关话题播放量突破8亿次,相当于全国网民人均观看1.2次。这种集体围观形成的数字奇观,让平台算法将"明星家暴""豪门恩怨"等关键词自动标注为S级流量标签。

首尔大学教授金明秀提出的"创伤经济学"理论在此得到完美验证:当某个家庭的伤口被媒体消毒灯持续照射,流出的不仅是眼泪,更是真金白银的广告收益。某MCN机构负责人私下透露,他们专门组建了"家庭纠纷特攻队",能在当事人发布声明的15分钟内产出10个不同角度的解读视频。

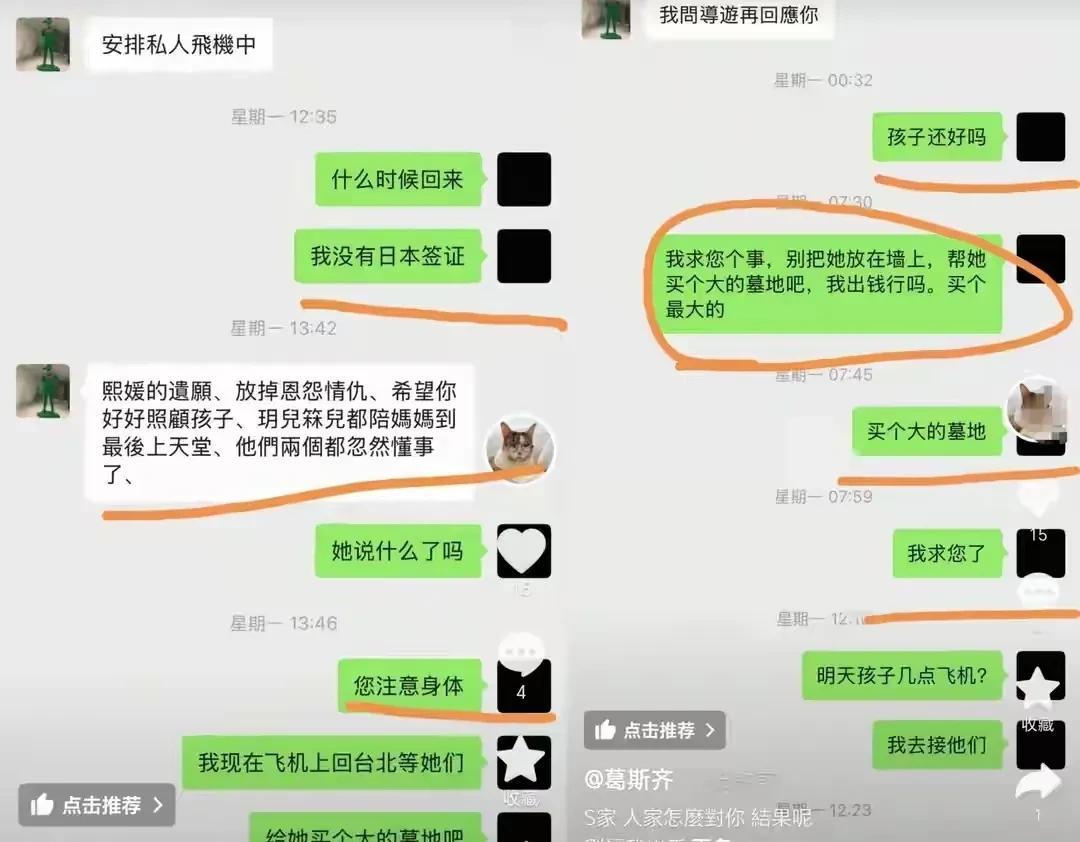

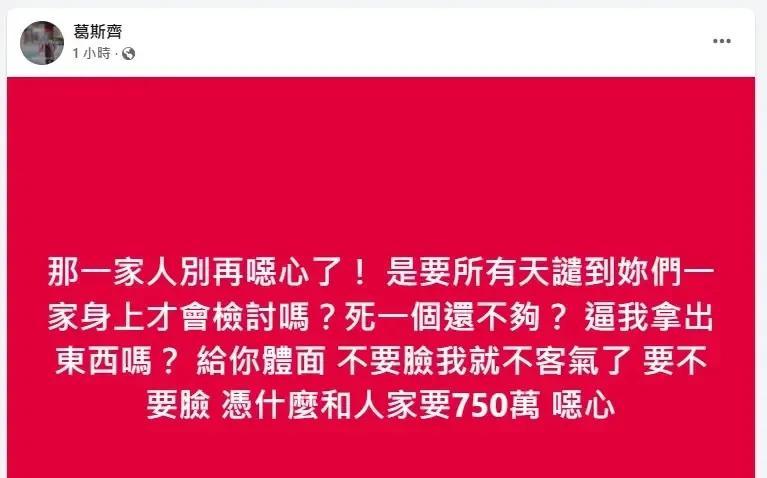

在这场全民围猎中,最吊诡的莫过于当事人与看客的共谋关系。汪小菲深夜发出的每条微博,都在评论区引发"课代表"们的激烈讨论;S妈接受采访时某个微妙的眼神,会被逐帧分析成"心虚证据"。我们似乎都成了拿着放大镜的侦探,在别人的生活碎片里寻找属于自己的剧情线索。

加州大学伯克利分校数字伦理研究中心发现,78%的受访者承认会通过明星家庭纠纷"反思自己的婚姻关系"。这种移情式消费制造出虚幻的参与感——就像追剧观众对角色命运指手画脚,我们在社交平台留下的每条评论,都在重塑着现实事件的叙事走向。

某次媒体茶歇会上,我亲耳听见某娱乐记者说:"现在报汪徐两家根本不需要采编成本,打开评论区就能自动生成下期选题。"这种内容生产的自动化,使得私人领域的最后防线彻底崩塌。当事人就像被困在透明玻璃房里的实验对象,每个情绪波动都会被转化成数据图表。

当我们在屏幕前为"站汪派"还是"挺S派"吵得不可开交时,可能都忽略了这场闹剧中最沉默的群体——那两个尚未成年的孩子。儿童心理学家李玫瑾团队的最新研究显示,持续暴露在父母公开冲突中的儿童,出现焦虑症状的概率是普通儿童的3.2倍。

这让人想起古希腊戏剧中的命运轮回。汪徐两家的互相指控,与二十年前小S的婆家纠纷何其相似?当年媒体用整版报道"许家婆媳大战"时,或许就为今天的闹剧埋下了剧本草稿。不同的是,移动互联网时代的传播烈度呈几何级数增长,每个参与讨论的账号都在给这场大火添柴加薪。

某次线下读者见面会上,有位中年女士的提问令我印象深刻:"我们年轻时追看《康熙来了》,现在追看小S的家务事,这是不是种宿命?"这个问题道破了残酷的真相:当娱乐工业将明星包装成完美商品出售,终有一天消费者会要求看到包装盒里的真实残片。

改变或许可以从某个微小选择开始。下次再遇到"汪小菲最新动态"推送时,我们可以多花三秒钟思考:这条信息对我认识世界真的有帮助吗?英国《卫报》实施的"新闻冷静期"实验证明,用户在阅读前默数五秒,点击八卦新闻的概率会下降41%。

平台算法并非不可撼动的铁律。韩国NAVER平台去年推出的"善意过滤器"功能,用户开启后自动降低家庭纠纷类内容权重,使用该功能的用户日均屏幕使用时间减少1.8小时。这证明技术中性论只是伪命题,算法的价值取向完全可以通过产品设计引导。

当我们谈论汪徐两家的恩怨时,或许更应该讨论如何建立数字时代的"创伤保护机制"。加拿大某儿童保护组织开发的"家庭隐私盾"系统,能自动屏蔽涉及未成年人家庭纠纷的搜索结果,这种技术创新或许能为破解困局提供新思路。

结语夜幕降临时,写字楼里的新媒体小编们仍在加班追热点,居民楼里的王大姐已经关掉手机准备休息。在某个平行时空里,汪徐两家的孩子们或许正安稳地睡着,不知道自己的童年正在被数亿陌生人围观讨论。这场持续数月的闹剧,像极了希腊神话中那个解不开的戈尔迪之结——当我们挥舞流量之剑将其斩断时,是否想过那些散落一地的,是别人的人生碎片?

下次在点击"爆"字标题前,或许我们可以多问自己一句:我们是真的在关心真相,还是在下意识完成某种数字时代的集体仪式?答案,可能就藏在那个悬而未决的指尖动作里。