“其实没到离婚那一步。”

张瑞芳在自传《岁月有情——张瑞芳回忆录》中这样写道。

她的第一任丈夫余克稷,是她的初恋,也是她事业的引路人。

两人之间并非没有感情,但最终却走向了离婚的结局。

这背后究竟发生了什么?

他们的婚姻又是如何一步步走向破裂的?

张瑞芳,这位家喻户晓的电影表演艺术家,一生主演了《松花江上》《南征北战》《李双双》等经典影片,成为中国电影史上的传奇人物。

,她的感情生活却并不如事业那般顺遂。

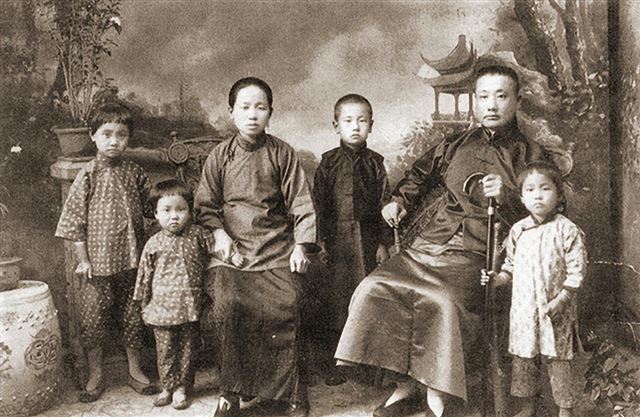

1918年,张瑞芳出生于河北保定,父亲张基是保定陆军军官学校的军官,母亲杜健如则是一位坚强的女性。

张瑞芳的童年并不平静,1928年,父亲因自责延误军务而自杀,年仅10岁的她失去了父亲的庇护。

随后,她的小妹妹因猩红热夭折,家庭陷入了巨大的悲痛之中。

在这样的背景下,张瑞芳逐渐长大,并在北平市立第一女子中学开始了她的戏剧生涯。

正是在这里,她遇到了余克稷。

余克稷是北平大学工学院的学生,同时也是艺术学院戏剧系的进修生。

他沉默寡言,性格内向,但才华横溢。

两人因排演话剧《心病者》而相识,余克稷被张瑞芳的端庄和才华所吸引,逐渐对她产生了感情。

1935年,余克稷毕业后,张瑞芳建议他去重庆发展,认为那里更有用武之地。

余克稷听从了她的建议,前往重庆参与创建一家大型发电厂。

尽管两人分隔两地,但他们的感情并未因此减弱。

张瑞芳定期给余克稷寄《晨报》,作为两人之间的爱情纽带。

,1936年,余克稷去南京接受职业培训时,却向张瑞芳透露了一个令人心碎的消息——他被迫与一位失恋的女孩订婚,原因是舅舅的要求和女孩的以死相逼。

张瑞芳虽然内心痛苦,但依然选择了放手。

她对余克稷说:“那位女孩这么痴情,你就与她结婚吧。”

,余克稷并未放弃,他承诺等女孩情绪好转后便解除婚约,并让张瑞芳等他。

1937年,卢沟桥事变爆发,张瑞芳随剧团前往武汉宣传抗日。

在河南信阳,余克稷再次出现在她的生活中,并告诉她,他已经解除了婚约。

两人终于正式相爱,并在1938年一同前往重庆。

1939年,张瑞芳与余克稷在重庆结婚,郭沫若担任他们的证婚人。

婚后,张瑞芳在国立戏剧学校深造,余克稷则在电力公司担任工程师,同时带领怒吼剧社演出,宣传抗日救国。

两人的生活看似平静,但余克稷的性格缺陷逐渐显现。

他沉默寡言,情商低,面对张瑞芳时几乎无话可说,夫妻之间的沟通越来越少。

1940年,张瑞芳的姐姐张楠怀孕待产,张瑞芳将姐姐接到家中照顾。

,当张楠临产时,余克稷却表现得异常冷漠,甚至没有亲自送她去医院。

张瑞芳对此感到心寒,夜里咬着被子流泪。

第二天,她赶到医院,得知姐姐难产,整晚独自一人挣扎,最终生下女儿王好为。

张瑞芳对姐姐的愧疚和对丈夫的失望交织在一起,心中埋下了离婚的种子。

1943年,张瑞芳主演话剧《安魂曲》时,得知弟弟在前往延安的途中因恶性疟疾去世。

她悲痛欲绝,但余克稷却只是淡淡地“哦”了一声,没有任何安慰。

张瑞芳的心彻底凉了,她意识到,自己在这段婚姻中感到的不仅是寂寞,更是无法忍受的冷漠。

最终,她向余克稷提出了离婚。

余克稷的反应依然平静,他没有任何挽留,只是说:“你再想想吧。”

张瑞芳知道,如果余克稷能表现出哪怕一丝不舍,她或许会改变主意。

但余克稷的淡然让她彻底失望。

离婚后,张瑞芳爱上了著名演员金山,两人于1944年再婚。

而余克稷则在1949年与普通女子卢克勤再婚,并在特殊年代中遭受冲击,最终于1976年离世。

张瑞芳与余克稷的婚姻,看似是因为性格不合而走向终结,但更深层次的原因,或许是两人在情感表达上的巨大差异。

余克稷是一个好人,对革命充满热情,也是张瑞芳事业的引路人。

,他的沉默寡言和低情商,注定了他无法成为一个好丈夫。

正如张瑞芳所说:“其实没到离婚那一步。”

但最终,他们还是分道扬镳,成为了彼此生命中的过客。

张瑞芳的一生,充满了辉煌与波折。

她的感情经历,或许正是那个时代许多人的缩影。

在那个动荡的年代,爱情与婚姻往往被时代的洪流所裹挟,个人的情感需求被忽视,最终留下了许多遗憾。

张瑞芳与余克稷的故事,正是那个时代的一个真实写照。