升斗小民对皇宫大内的皇上家的生活,一直充满了好奇和各种幻想,以至于流传了许多笑话。

鲁迅先生写过一个段子:大热天的中午,烈日炎炎,农妇在地里干活,苦不堪言,感叹道:“皇后娘娘真不知道多么快活,这时肯定在床上睡午觉,一会醒过来,喊一声‘太监,拿个柿饼来!’那柿饼马上有人送来。”

还有一个段子:

古代有两个农民幻想皇帝的奢华生活,一个说:“我想皇帝肯定天天吃大白馍蘸白糖!!”

另一个说:“不止不止,我想皇帝肯定下地都用的金锄头!”

这种就是典型的贫穷限制了想象力。

有一段时间,清宫戏非常流行,极大地满足了升斗小民对皇宫大内皇上一家人生活的幻想。

当然,这些剧错误百出,被历史专家学者和八旗贵族后人批的体无完肤。

那么皇帝究竟是怎样生活的呢?这个问题太复杂,要说明白恐怕要几本书……

所以今天我们就只说说皇帝的吃饭问题。

可以肯定的是,皇帝不是每天吃大白馍蘸白糖!

因为清朝是离我们现代人最近的一个朝代,文献资料也最丰富完备,广大人民群众经过影视剧的疯狂洗脑,对清朝的历史也非常熟悉,所以我们就以清朝皇帝举例吧。

要想知道清朝皇帝的生活,翻查一下清朝内务府近两亿字的《御茶膳房》档案,就一目了然了。

因为清代内务府的职责是“奉天子之家事”,管理宫禁事务。

首先,皇上吃饭不叫吃饭,叫“膳”。我们平民老百姓吃饭,才叫吃饭。

皇上吃饭非常具有仪式感,分传膳、进膳、用膳三个步骤。

所谓传膳,就是预先备好菜单和吃饭地点,等皇帝饿了就去通知御膳房烹制菜肴;

进膳,是御膳房烹制好菜肴后给皇帝上菜;

用膳,就是皇帝吃饭了。

每次传膳前,太监们先呈膳单,膳单上注明用膳的时间、地点,用什么膳桌摆膳,饭菜的品名,哪道菜点用什么食具盛放等等,必须呈给皇帝看。一一注明,马虎不得,否则轻则挨打,重则掉脑袋。

到了吃饭时间,皇帝会命御前侍卫开始传膳,负责皇帝用膳的大小官员和太监立即将皇帝用膳的地方摆上膳桌,并迅速把御膳房的菜肴端来,并按照传膳的规定在膳桌上摆下。

在一百多位“司膳太监”的伺候下,皇帝就开始坐在膳桌前,准备用膳。

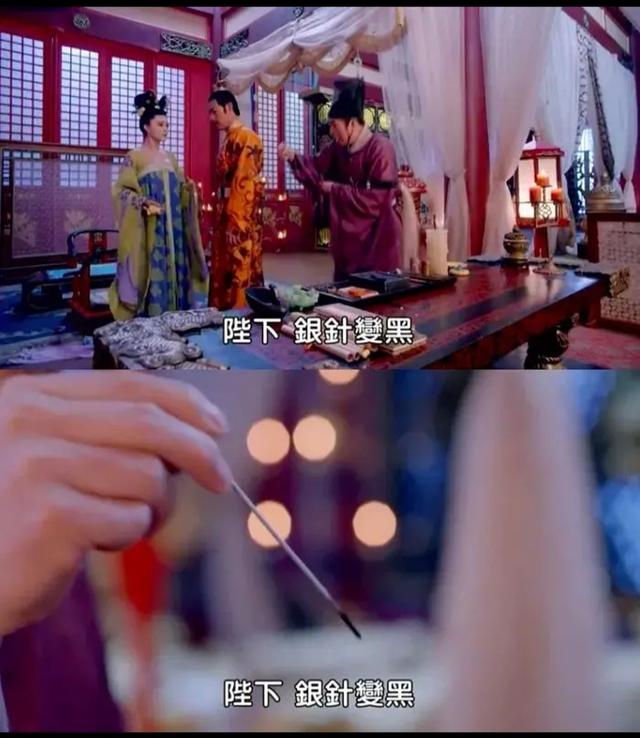

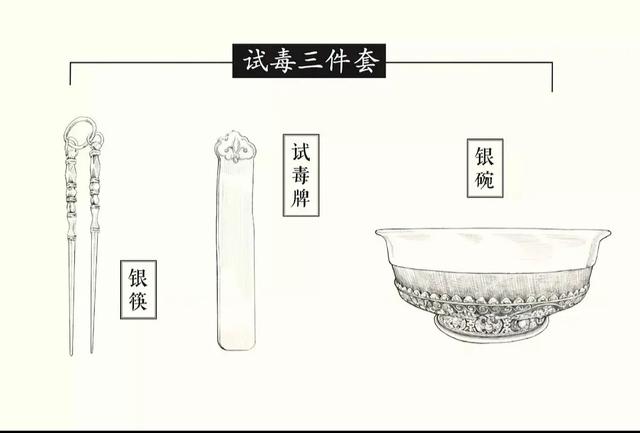

不过这时候,皇帝并不是直接拿起筷子就开吃,而是让太监们用一块小银牌挨个插进菜肴里试菜。据说如果菜里有毒,银牌会变黑。

太监们用银牌把所有的菜肴都试了一遍,没有一块银牌变黑,证明菜里没毒。

但皇上这时候还是不能吃。

第二道验毒程序开始。

一个太监会拿着筷子在每盘菜里都夹起一点,先吃下去,这叫“尝膳”。

如果有人下毒谋害皇帝,那么会先毒死这个太监。

如果太监把所有的才都吃了一遍,活蹦乱跳一点事没有,有了双重保险,皇帝才开可以用膳。

但问题来了,如果有人在菜里下慢性毒药怎么办?

这,这我也不知道……

另外,皇帝还经常“赏膳”,即在皇帝未吃这些菜肴之前,先赏给后妃、大臣一部分,让他们先试吃。要是他们没事,太监们会回禀皇上。

这算是第三道验毒程序。

进膳时,如果皇帝想吃某道菜,还会指明由那个御厨去烹制。

有一次乾隆皇帝尝过某道菜之后,摇摇头说,这菜不是御厨张安官做的,马上派小太监去传旨立即重做。御厨张安官立即亲自下厨重新做了一盘,乾隆这才满意。

清朝皇帝要严格遵守“吃菜不过三匙”的家法,吃到第三口,皇上旁边儿的太监立即上前把这道菜撤走,这叫“天机不可泄露”,以防有人知道皇帝的喜好而下毒。

溥仪在他的《我的前半生》中详细记载了自己“用膳”的过程:

皇帝吃饭,另有一套太语,是绝对不准别人说错的,饭不叫饭而叫“膳“,吃饭叫“进膳”,厨房叫“御膳房”。吃饭的时间全由皇帝自己决定——我吩咐“传膳”!跟前的御前小太监便照样的向守在养心殿上的殿上太监说一声“传膳”!殿上太监又把这话传给鹄立在养心门外的太监。他再传给候在西长街的御膳房太监……这样一直传进御膳房里。

不等回声消失,一个犹如过嫁妆的行列已经出了御膳房。这是由几十名穿戴齐整的太监们组成的队伍,抬着大小七张膳桌,捧着几十个绘有金龙的朱漆盒,浩浩荡荡地直奔养心殿而来。进到明殿里,由套上白袖的小太监接过,在东暖阁摆好。平日菜肴两桌,冬天另一桌火锅,此外有各种点心、米膳、粥品三桌、咸菜一小桌。食具是绘着龙纹和写着“万寿无疆”字样的明黄色的瓷器,冬天则是银器,下托以盛有热水的瓷罐。每个菜碟或菜碗都有一个银牌,这是为了戒备下毒而设的。并且为同样的原因,菜送来之前都要经过一个太监尝守,叫做“尝膳”。在这些尝过的东西摆好之后,我入座之前,一个小太监叫了一声“打碗盖”!其余四个小太监便动手把每个菜上的银盖取下,放到一个大盒子里拿走。于是我就开始了“用膳”了。

不过,溥仪对这些菜的评价是:华而不实,费而不惠,营而不养,淡而无味。

所以溥仪在回忆录中写道,他小时候非常不喜欢吃御膳房的饭菜,经常去吃太妃们的小厨房做的菜。

清朝皇帝每天只吃两餐:即“早膳”和“晚膳”。 因为东北昼短夜长,所以一天两餐成了满族的传统饮食习俗,入关后就带到了紫禁城。

早餐一般在卯正一刻(上午六点以后),或推迟到辰正(上午八点以后)。晚餐在午正一刻(上午十二点以后),或推迟到未正(下午两点以后)。

当然,如果皇帝饿了,也不能干熬,会有“早点”和“晚点”,即一些酒膳和各种宫廷糕点垫垫肚子。有时候到了晚上,皇帝也会命御膳房加餐。

另外,皇帝进膳没有固定的地点,而是多半在他们经常居住或办公的地方。

如乾隆时期的内务府档案中记载:“乾隆十二年九月三十日辰初,万岁爷(即乾隆)弘德殿进早膳毕。”

“十月初一日未正,万岁爷重华宫正谊明道东暖阁进晚膳。”

“十月初一日茶膳房侍候,万岁爷霁红盘野意酒膳一桌,十五品,……至养心殿侍候。”

瞧见没,乾隆两天之内换了三个吃饭地方。

其次,皇上的厨房叫“御膳房”。“御茶膳房”直接归内务府管理,地址在今天紫禁城东路、南三所西侧。《内务府册》载,“茶膳房在中和殿东围房内。

顺治初年,分别称为“茶房”、“膳房”。乾隆十三年(1748年),茶房、膳房合并为“御茶膳房”。

御茶膳房除了负责皇帝的饮食之外,还负责后妃、皇子、公主等宫中皇室成员的饮食及宫内备办饮食以及典礼筵宴所用酒席等事务。

满汉全席

御茶膳房设总理事务大臣,人数不定,下属人员有尚膳正、尚膳副、尚茶正、尚茶副、尚膳、尚茶、主事、笔帖式等。

御茶膳房的下属机构有膳房、茶房、肉房和干肉房。

其中最重要的当属“膳房”。

膳房不止一处。

紫禁城内景运门外的膳房,称“外御膳房”,又称“御菜膳房”,主要是为大臣、侍卫等备膳。另外,皇帝大宴群臣的“满汉全席”也由这里制作。

另一座膳房是专为皇帝、妃嫔、皇子、公主们服务的膳房,位于养心殿正南,称“养心殿御膳房”,又称“内御膳房”或“大内御膳房”。

“养心殿御膳房”有220多人,设有“庖长”2人,“副庖长”2人,“庖人”27人,“领班拜唐阿”2人,“拜唐阿”20人,“承应长”20人,“承应人”44人,“催长”2人,“领催”6人,“三旗厨役”57人,“厨役”10人,“夫役”30人。

据统计,乾隆年间,内外膳房杂七杂八的人加起来,总共有4950人!

御膳房设有五局:荤局、素局、挂炉局、点心局和饭局。

荤局主管鱼、肉、海味菜;

素局主管青菜、干菜、植物油料等,

挂炉局主管烧、烤菜点;

点心局主管包子、饺子、烧饼、饼类,宫中独特糕点等;

饭局则主管粥、饭。

清朝皇帝在北京除了紫禁城之外,也常在圆明园、颐和园等等御园内居住,所以这些御园也设有膳房,称“园庭膳房”;

除了北京之外,清朝皇帝经常在夏天去承德避暑山庄,所以在热河、泺河、张三营等行宫也设膳房,称“行在御膳房”。

皇帝每次出行时,都带着御膳班子,沿途供奉饮食。

慈禧虽然不是皇帝,但她的排场比皇帝还大。

她的私厨"西膳房"的规模已经远远超过了御膳房。"西膳房"坐落在 颐和园大戏楼东侧,共有108间房屋组成,占有八个院落,共有厨师128人。

这些厨师都是全国各地各大菜系的名厨,手艺精湛,各有特长。而"西膳房"所用食材是从各地采办的上品,包括"禽八珍"、"海八珍"、"草八珍"等精品。

有一次慈禧太后巡行奉天,“座驾”是一列16节的专车,除了她的“寝宫”和随行人员乘坐的车厢外,其中4节车厢为临时的御膳房。这4节车厢备有50座炉灶,上手厨子50人,下手厨子50人,生火夫50人,还有许多杂役。同时,还备正菜100种,糕点、水果、糖食、干果等100种。

除了御膳房外,宫中还设有“寿药房”,备有各种名贵补药,供皇帝们享用。有一些御医千方百计搜寻食物奇谱,满足皇帝的食欲。在《饮膳正要》一书中,太医官忽思慧向皇帝呈献“聚珍异馔”和“诸般汤煎”的食谱150个,“神仙服饵”23种,“食疗诸病”61种。

再次,皇帝究竟吃什么?皇帝究竟吃什么,这是我们升斗小民最关心的。不过可以肯定的是:绝对不是大白馒头蘸白糖!

那是不是顿顿山珍海味、珍馐佳肴、满汉全席呢?

虽不中亦不远矣!

翻阅内务府档案,看到清朝皇帝的食谱,简直令人咋舌!

皇帝膳食每餐要有4种主食和2种粥(或汤),菜肴以鸡、鸭、鱼、鹅、猪肉和时令蔬菜为主,以山珍海鲜、奇瓜异果等为辅。

先看一份康熙早膳食谱:

燕窝红白鸭子八仙热锅十品、葱椒鸭子热锅一品、炒鸡丝炖海带丝热锅一品、羊肉丝一品、情蒸鸭子鹿尾攒盘一品、煳猪肉攒盘一品、银葵花盒小菜一品、银碟小菜四品、咸肉一碟野鸡爪一品、竹节饣卷小馒首一品、孙泥额芬白糕一品、螺蛳包子豆尔馒首一品、饽饽三品、果子粥进些、大肉面一品、奶子十品。

再看一份康熙的晚膳食谱:

燕窝鸡丝香蕈丝薰白菜丝镶平安果一品、三鲜一品、燕窝鸭子薰片月宫子一品、白菜鸡翅肚子香蕈一品、肥鸡白菜一品、肫吊子一品、苏脍一品、托汤烂鸭子一品、野鸡丝酸菜丝一品、芽韭炒鹿脯丝一品、烧抱肉锅、鸡丝晾羊肉攒盘一品、祭用猪羊一品、小菜一品、南小菜一品、菠菜一品、挂花萝卜一品、羊肉卧蛋粉汤一品、萝卜汤一品、野鸡汤一品、糗饵粉粢一品、象眼棋饼小馒首一品、折叠奶皮一品、烤祭神糕一品、酥油豆面一品、蜂蜜一品、拉拉一品、粳米膳一品。共计27种。

康熙的孙子乾隆,比他爷爷有过之而无不及!

乾隆二十六年二月十一日,乾隆的早膳有:“冰糖炖燕窝”、“挂炉鸭子”、“肥鸭”、“挂炉肉”、“野意热锅”等菜19品种和“鸭子粥”1品;

晚膳有:“燕窝清蒸鸭”、“盐煎肉”、“东坡肉”、“肉丝山菜”及赏给后妃的菜点共37品。

这天两顿饭就上了76品菜点,还不算其他的茶品糕点水果之类。

乾隆十二年十月初一日,乾隆的晚膳更夸张!这天的晚膳有:

燕窝鸡丝香蕈丝火熏丝白菜丝镶平安果一品,红潮水碗。续八鲜一品,燕窝鸭子火熏片(月官)子白菜鸡翅肚子香蕈,合此二品,张安官做。肥鸡白菜一品,此二品五福大珐琅碗。肫吊子一品,苏脍一品,饭房托汤,鸭子一品,野鸡丝酸菜一品,此四品铜珐琅碗。后送芽韭抄鹿脯丝,四号黄碗,鹿脯丝太庙供献。烧狍肉锅塌鸡丝晾羊肉攒盘一品,祭祀猪羊肉一品,此二品银盘。糗饵粉一品,象眼棋饼小馒首一品,黄盘。折叠奶皮一品,银碗。烤祭神糕一品,银盘。酥油豆面一品,银碗。蜂蜜一品,紫龙碟。拉拉一品,二号金碗,内有豆泥,珐琅葵花盒。小菜一品,南小菜一品,菠菜一品,桂花萝卜一品,此四品五福捧寿铜胎珐琅碟。匙筋手布安毕进呈。随送粳米膳进一碗,照常珐琅碗、金碗盖。羊肉卧尽粉汤一品,萝卜汤一品,野鸡汤一品。

宣统溥仪在《我的前半生》中写到:

“我现在找到了一份“宣统四年二月糙卷单”(即民国元年三月的一份菜单草稿),上面记载一次“早膳”的内容如下:口蘑肥鸡、三鲜鸭子、五绺鸡丝、炖肉、炖肚柿、肉片炖白菜、黄焖羊肉、羊肉炖菠菜豆腐、樱桃肉山药。驴肉炖白菜、羊肉片川小萝卜、鸭条溜海参、鸭丁溜葛仙米、烧茨菇、肉片焖玉兰片、羊肉丝焖跑、炸春卷、黄韭菜炒肉、熏肘花小肚、卤煮豆腐、熏干丝烹掐菜、花椒油炒白菜丝、五香干、祭神肉片汤、白煮塞勒、烹白肉。”

慈禧老佛爷生活奢侈,她的“西膳房”能作4000余种菜肴,400余种点心。慈禧的每顿正膳,照规定需上100碗不同的菜肴,要摆下这些菜肴需要三张膳桌拼起来。这还不算小吃。

在饭前,太监们先进食瓜果、茶。随后的菜品中,猪肉类的菜约有10种,鸡肉、鸭肉、羊肉各有数种,这些菜用烤、蒸、炒等方法烹制。老太婆好喜庆,御厨们就绞尽脑汁把菜品摆放成龙、凤、蝴蝶、花卉等各种吉祥的图案,或拼成“福”、“寿”、“万年”、“如意”等字样。

夏天慈禧爱吃西瓜,只吃瓜瓢中的一小块,因为这块瓜瓤最甜。就这样,一天就切350个西瓜。

慈禧的“御前女官”德龄在《御香缥缈录》一书中说:“皇太后的一生,可说是为'吃’而生存的……”

看完这些不明觉厉的菜单,我们都会产生一个疑问:皇帝一个人吃的完这么多菜吗?

当然吃不完,清朝皇帝又不是猪八戒,哪有那么大的食量?

那吃不完怎么办?

自然不能浪费。

皇帝每次用膳后,会将吃不完甚至没动过筷子的饭菜赏给宫内的妃嫔、皇子、公主及御前、内务府、军机处、南书房入值大臣等等。

这些人吃了沾有皇帝口水的剩菜剩饭,还要谢主隆恩呢。

雍正二年六月,雍正谕膳房:“凡粥饭及肴馔等类,食毕有余者,切不可抛弃沟渠。或与服役下人食之。人不可食者,则哺猫犬。再不可用,则晒干以饲禽鸟。”

看,勤俭持家的胤禛同志多会废物利用。

那么我们会疑惑,皇帝这一顿要吃多少钱?

据内务府记载,在皇帝的份例(相当于生活费)中,仅膳食一项,每日用白银五十两(相当人民币3万元)! 而慈禧则每餐耗银200两!

清宫御膳主要是由三种地方菜系组成。

一是满族菜。满族菜以各种肉类及野味为主,简单粗粝。但随着汉化日深,这类菜被御厨们不断改良。

二是山东菜(鲁菜)。山东菜是明代的宫廷饮食特色,清宫廷饮食沿袭。

三是苏杭菜。自从乾隆下江南后,对苏杭菜点十分喜爱,招了许多江南厨子入宫,所以苏杭菜在宫中流行起来。

比如上文提到的御厨张安官就是苏州人,擅长做苏杭菜。乾隆下江南时发现了他,把他带回宫中当御厨,一直到七十多岁才告老还乡。

每个皇帝的口味各有不同:

雍正喜欢吃素菜、汤粥。

乾隆帝喜食东北的山珍野味、燕窝、鸭子、苏州菜点、锅子菜和素食。他还喜食杂粮、蔬菜,粗细搭配,粮菜互补,合理膳食。难怪他活了八十多岁。

嘉庆、咸丰、光绪皇帝喜食海味。在他们的用膳的档案中,用鱼翅、海参、海蜇、海带等原料烹制的菜肴都是常备菜。

慈禧喜食的菜肴有清炖肥鸭、烧猪肉皮、樱桃肉、清炖鸭舌和鸭掌、西瓜盅等,还喜食小窝头、炸三角等点心。

溥仪退位后,仍居紫禁城中。此时西方文化传来,他开始对西餐非常感兴趣,在紫禁城的丽景轩设置了西餐饭房。有时候他嫌弃宫里的西餐不够地道,要出宫去北京城内的西餐厅吃正宗西餐。

御膳食材我们老百姓吃五谷杂粮,鸡鸭鱼肉,只要不坏不烂就行。

但皇帝可不能和老百姓一样。

常言道:“天上神仙府,世上帝王家。”皇帝的食物绝非常人可比,

比如,皇宫中喝的水都和我们老百姓不一样。从元朝开始,北京的皇帝们就专门喝北京西郊玉泉山的泉水,因为这里的水“最轻清”。清朝时,驮水的马车每天从玉泉山到紫禁城,沿路不绝。

除了水,皇上家吃的也和老百姓不一样。他们吃的米是黄、白、红三色老米。

在北京西郊、丰泽园和汤泉等地,还有皇庄为宫里专门种这些稻米。

除了这些之外,全国各地上好的稻米都要进贡给皇宫,称之为“贡米”。

清宫内务府下设“庆丰司”,专门为皇宫养殖牛羊,供应奶制品、牛羊肉等。

当然,其他的鸡、鸭、鱼、猪肉和时鲜蔬菜都是派人从市场上购买的。

除此之外全国各地最好的山珍海味,奇瓜异果等,都要进贡给皇帝,比较有名的有东北的“飞龙”、江苏的“糟油”、镇江的“鲥鱼”、河南的“油菜”、浙江的蜜枣、令同的“银耳”等。

各地方官员每年还要上交当地的土特产,比如鹿、狍、鹿尾、鹿舌、鹿筋、熊、野猪、野鸭、虎骨、鹅、腊猪、咸鱼、鲟鳇鱼、鲈鱼、栾色鱼、乳酒、乳油、燕窝、鱼翅、海参等,蒙古王公还要进献黄羊。

我们可能还听说过一种贡品,叫“荔浦芋头”……

我们老百姓吃饭,所用餐具如盘、碗、碟、筷子不可不碰不坏就行,但皇帝的餐具不一样。

那皇上用什么餐具呢?

“养心殿御膳房”究竟为帝王置备了多少金银玉石餐具,今天无法得知。

史料记载,皇帝用的餐具都是金银器和质地上乘的陶瓷,非常奢华,显示出皇家气派。

乾隆二十一年十一月初三日《御膳房金银玉器底档》记载的餐具有:

“金羹匙1件、金匙1件、金叉子1件、金镶牙箸1双、银西洋热水锅2口、有盖银热锅23口、有盖小银热锅6口、无盖银热锅10口、银锅1口、银锅盖1个、银饭罐4件、有盖银桃子6件、银镟子4件、有盖银暖碗24件、银盖碗6件、银钟盖5件、银錾花碗盖2件、银匙2件、银羹匙13件、半边黑漆葫芦1个、内盛银碗6件、银桶1件、内盛金镶牙箸2双、银匙2件、乌木筷10双、高丽布3块、白纺丝1块、黑漆葫芦1个、内盛皮7寸碗2件、皮5寸碗2件、银镶里皮茶碗10件、银镶里5寸无分皮碗1件、银镶里罄口3寸6分皮碗9件、银镶里3寸皮碗22件、银镶里皮碟10件、银镶里皮套杯6件、皮3寸5分碟10件、汉玉镶嵌紫檀银羹匙、商丝银匙、商丝银叉子2件、商丝银筷2双、银镶里葫芦碗48件、银镶红彩漆碗16件。”

“宁寿宫”慈禧膳房中的餐具分别为金、银、(象)牙、玉,共150多件。其中,金餐具共重5816两,银餐具共重10590两。

除此之外,也有一些珐琅、名贵瓷器等碗盘碟匙。

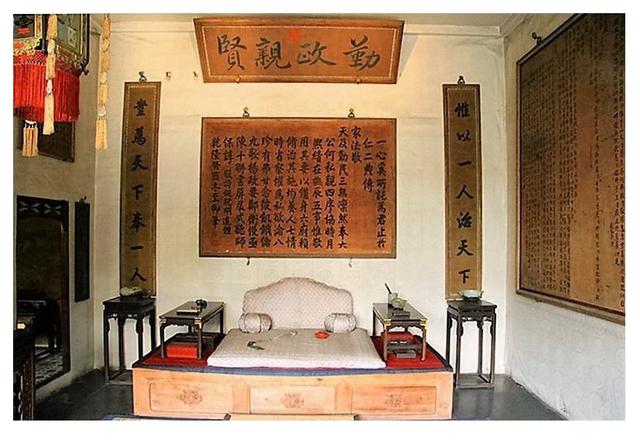

雍正在养心殿里写过一副对联:“惟以一人治天下,岂为天下奉一人。”

前一句,清朝皇帝确实是“一人治天下”。

但后一句呢?简直是自欺欺人!

地方官员给皇帝的贡品络绎不绝,皇帝一顿饭能超过了一户普通老百姓一年的花费,不知道耗费了多少民脂民膏,这难道不是全天下都在奉他一人吗?