卫立煌,这个名字在历史的长河中,可能不是最闪耀的星星,但他的经历却充满了戏剧性。咱们从头说起,他最开始可是蒋介石的心腹,支持蒋的攘外必先安内思想,认为得先解决内部问题,才能对外抗敌。但话说回来,这种坚定的支持,转眼间就被一场风波给撼动了——西安事变。

那年,张学良一声令下,给蒋介石来了个逼宫式的警告,结果搞得国民党内外风云突变。卫立煌也是那个时候,开始对蒋的某些政策产生了怀疑,尤其是蒋对抗日的态度。他原本站在蒋介石那一边,但西安事变后,卫立煌的立场开始转变。张学良甚至私下劝他,两党合作,携手抗敌,才是正道。可以想见,那时候的卫立煌肯定是五味杂陈,心里矛盾重重。最终,他也站了出来,表示支持两党合作,开始转向支持抗日,心态的变化,像是被强烈的历史潮流推着走。

大家都知道抗日战争爆发后,卫立煌被任命为第二战区副司令员,听起来好像很威风对吧?可是实际上,卫立煌心里也知道,自己与我党之间的接触越来越深赵荣声,他那时就是卫立煌的秘书,推波助澜地让卫立煌和我党有了更多的接触。赵荣声简直就像是桥梁,推着卫立煌一步步靠近了我党。于是,卫立煌开始意识到,原来抗日不仅仅是国民党和日本之间的事,背后还有更深的意义。

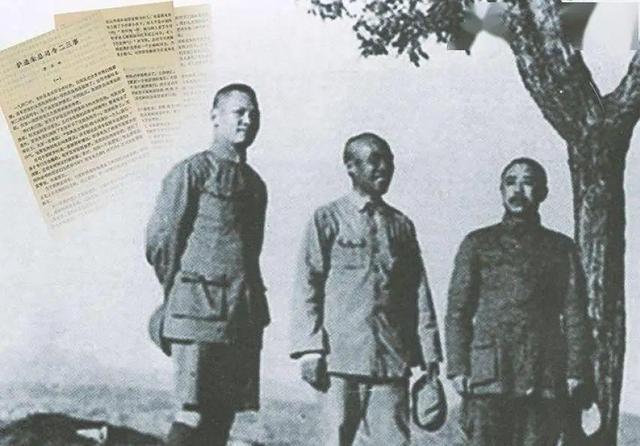

有一次,卫立煌因为行军路线要经过陕北,顺便去拜访了毛主席。你别说,这一见真是峰回路转。毛主席一见到他,就热情地招待。谈话间,毛主席问了个看似奇怪的问题:驴是先迈左脚,还是右脚?卫立煌一听,一脸懵。要知道,卫立煌那时可是见过大场面的,能在抗战中担任副司令员,怎么会被这么一个问题难住呢?毛主席笑着说:这不正是战略上的问题吗?我们对敌人的对抗,不是硬碰硬,而是要找准敌人的弱点,分化瓦解。卫立煌听了,顿时眼前一亮,感觉毛主席这番话,不仅解答了他心里的疑惑,还点醒了他。毛主席的智慧,果然让他深感佩服。

从那以后,卫立煌开始支持我党的抗日物资需求,开始向我党提供子弹、手榴弹、牛肉罐头等援助。他也渐渐明白了,《论持久战》中的理论,尤其是如何在艰难的环境中找到抗战的正确路径,成了他日后行动的指南。卫立煌的思想转变,不能说一蹴而就,但在与毛主席的这次深谈之后,确实发生了质的飞跃。

事情并不那么简单。卫立煌开始和我党保持接触,向我党提供援助,结果蒋介石那边的态度就变蒋介石开始觉得卫立煌有些不对劲。你做什么都好,但我可不能容忍你和他们走得太近。蒋介石不止一次在背后暗示卫立煌,甚至免去了他的一些职务,给他安置了个养老位置。卫立煌明白,自己在国民党的日子已经越来越难过

即便如此,卫立煌依然没有完全割断与我党的联系。尤其是解放战争后期,他在东北的战局中态度消极,根本没怎么支持蒋介石的军事行动。反倒是通过李宗仁的帮助,他悄悄地从国民党政治舞台上脱离到了香港,他就彻底告别了那一套,开始为自己的未来重新规划。

1955年,卫立煌终于回国。当时,毛主席和周恩来亲自接见了他。毛主席甚至亲口称他为我们的朋友,并对他在抗战中的贡献给予高度评价。看到卫立煌回来,毛主席的笑容可真是让人感到温暖,那种旧友重逢的感觉,简直能打破千年沉寂。卫立煌回国后,积极支持两岸统一,公开表示希望早日实现祖国的统一。对于这一点,我觉得,他的立场是坚决的,不容质疑的。

回国后的卫立煌,晚年致力于两岸和平的推动。他经历了许多风风雨雨,最终明白了,真正的统一,才是国家长久和平的根本。1960年,卫立煌在香港安静地去世,骨灰安放在八宝山,见证了一个历史的终结,也象征着他对祖国的忠诚和深深的挂念。

在我看来,卫立煌的经历其实充满了政治的智慧和对历史潮流的深刻感知。早期的卫立煌或许只是被动地站在蒋介石一边,但随着他与毛主席的接触,他的心态和视野都发生了变化。正如毛主席当年所说,驴是先迈左脚,还是右脚,在复杂的局势面前,卫立煌能意识到选择对的方向,是非常难得的。

我觉得,卫立煌的转变其实也是那个时代许多人的缩影。刚开始他们也许被某种意识形态所束缚,但随着局势的变化,他们逐渐看清了大局,最终作出了更符合历史发展趋势的选择。卫立煌的转变并不是偶然的,而是在那个特定历史时刻的必然。

另外,在我看来,卫立煌的回国和他对两岸统一的支持,也是他个人价值的体现。他并非仅仅为了自己的个人利益而回国,而是始终把国家的未来放在心上,真正关注如何让祖国恢复统一和和谐。

卫立煌的历史轨迹,虽然并不如一些英雄人物那样光鲜亮丽,但却充满了深思熟虑和坚定的政治判断。他在抗战时期所做的贡献,尤其是与我党的合作,最终成为了历史的一部分。