最终还是撤档了?《蛟龙行动》票房惨败,真的“要怪吴京吗”?

导语

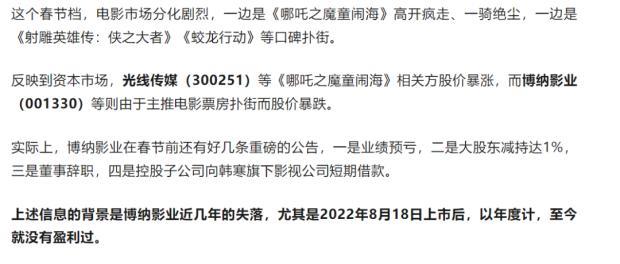

2025年春节档的电影市场上,《蛟龙行动》以其高达10亿的投资,却仅收获3.79亿的票房,成为了一个让人意想不到的惨败案例。这部电影原本被寄予厚望,但最终却未能在市场上站稳脚跟。许多人开始质疑,这一切真的要归咎于吴京吗?本文将深入探讨这部影片失败背后的多重因素,分析中国电影市场在商业与文化之间的微妙平衡。

角色塑造与情感共鸣的缺失

在现代电影中,角色塑造和情感共鸣是影响观众观影体验的两个关键因素。《蛟龙行动》在这方面显然存在严重不足。即便是以吴京为首的演员阵容,也未能给观众留下深刻的印象。影片中的角色缺乏层次感和深度,观众难以对角色产生共情,这直接影响了影片的整体吸引力。

影片中的角色往往停留在表面,没有深入挖掘他们内心世界的层次,使得人物形象显得单薄。观众在观影过程中,难免会因为角色的粗糙设计而感到失望。相比之下,《红海行动》通过对角色的细腻刻画和情感深度的挖掘,成功地引发了观众的共鸣,这也是《蛟龙行动》所欠缺的。

情感共鸣的缺失不仅影响了观众的观影体验,也直接导致了影片在票房上的滑铁卢。观众期待的不仅仅是视觉上的刺激,更希望在影片中找到情感的寄托和共鸣。然而,《蛟龙行动》的情感表达显得苍白无力,未能触动观众内心深处。

从影片制作的角度来看,情感共鸣的缺失部分是由于对人物关系和情感发展的忽视。编剧在构建故事时,未能有效地将情感线索融入其中,使得整个故事显得平淡无奇。这种缺乏深度的情感处理,使得影片在观众心中很快消失殆尽。

战斗场面的重复与创新匮乏

军事题材电影中,战斗场面通常是吸引观众的重要元素之一。然而,《蛟龙行动》的战斗场面设计显得过于重复,缺乏新意,使得观众很快感到审美疲劳。影片中的战斗场景虽然特技处理得当,但过于依赖常见的套路,未能给观众带来耳目一新的体验。

战斗场面的设计往往是影片的一大卖点,但在《蛟龙行动》中,这一部分却没有发挥应有的作用。观众在观看过程中,会发现许多场景之间的相似性过高,缺乏变化和创新。这种重复性让观众对影片的期待逐渐降低。

相比之下,《红海行动》在战斗场面上的创新和变化,使得观众每次观看都有新的发现和体验。这种新鲜感是《蛟龙行动》所无法相比的。观众对于战斗场面的期待越来越高,如果影片不能提供足够的新意和刺激,很容易就被市场淘汰。

创新不足不仅影响了观众的观影体验,也使得影片在市场上失去了竞争力。战斗场面的设计需要与剧情和人物发展紧密结合,以增强影片的整体性和吸引力。在这方面,《蛟龙行动》显然没有做到这一点。

特技与节奏把握但缺乏深度

导演林超贤在特技处理和节奏把握上确实有一套,但这些优势并不足以弥补影片在其他方面的不足。《蛟龙行动》虽然在视觉效果上给人带来了冲击,但整体完成度却显得不够高。这种特效上的精致与故事深度的缺失形成了鲜明对比。

特技处理得当,使得影片在视觉上具有一定的吸引力。然而,仅仅依靠特效并不能支撑整部影片的发展。观众对特效的审美疲劳已经逐渐显现,仅仅依靠华丽的特效而缺乏实质内容,是不可能长久吸引观众的注意力。

节奏把握方面,林超贤导演确实保持了一定的紧凑感,使得影片在观看过程中不会显得拖沓。然而,这种紧凑感并没有有效地服务于故事的发展和情感的表达,使得整部影片显得机械化,缺乏灵动性和生命力。

在特技与节奏之间找到平衡固然重要,但更重要的是要通过这些手段来增强影片的情感深度和故事厚度。《蛟龙行动》虽然在技术层面上可圈可点,但由于未能在内容上有所突破,最终未能打动观众的心灵。

好莱坞模板下的缺乏独创性

《蛟龙行动》在叙事风格上过于依赖好莱坞模板,未能创造出属于自己的独特风格。这种模仿式的创作方式虽然在短期内可能带来一些市场关注,但从长远来看,却难以赢得观众的持久喜爱。

影片过于依赖常见的好莱坞剧情结构和叙事手法,使得整部影片显得缺乏新意。在这样一部高投入的商业大片中,观众期待看到的不仅是技术上的突破,还有文化上的创新和独特表达。然而,《蛟龙行动》并未能做到这一点。

缺乏独创性不仅使得影片在市场上失去了竞争力,也使得其文化表达无法深入人心。观众对于影片的期待已不再局限于视觉效果,而是希望能够通过电影看到不同文化背景下的故事和价值观。《蛟龙行动》未能有效体现这一点,使其在文化表达上显得苍白无力。

未来中国电影行业需要在商业成功与文化表达之间找到更好的平衡,以吸引更多观众。同时,导演和编剧也应加强对中国军事文化的研究,以创造出具有中国特色的原创故事,而非单纯依赖外部模仿。

结语

《蛟龙行动》的票房惨败给我们敲响了警钟:电影制作不仅仅是技术层面的挑战,更是文化与商业之间平衡的艺术。在未来,中国电影必须更加关注文化表达的重要性,并在此基础上进行技术创新。只有这样,我们才能在全球电影市场中占据一席之地。希望未来有更多充满创意和深度的作品出现,让观众在银幕前不仅仅是享受视觉盛宴,更能体会到文化的厚重与心灵的共鸣。