在1955年的大授衔前夕,聂鹤亭获悉自己仅被授予中将军衔后倍感失望,要知道他作为革命早期就追随朱帅征战四方的老将,他的贡献与牺牲不容置疑。为何他的功绩仅换来一个中将的头衔?下面小史就带大家一起了解一下。

聂鹤亭

1905年聂鹤亭出生在安徽省阜阳县的一个经济拮据的家庭。他的教育之路开始得相对较晚,直到七岁才踏入私塾。由于家庭经济困难,他在九岁时不得不中断学业,经历了两年的挣扎后,聂鹤亭重新回到学校的课堂,这次他被录取进了阜阳胜利第三师范附属小学,继续追求学问。

在学习的过程中,聂鹤亭被那时兴起的思想革命浪潮深深吸引,他对于救国救民的想法逐渐明晰并强烈。这种爱国情怀和为民请命的情感在他心中日渐坚定。青年时期,聂鹤亭考入了安徽省立安庆皖江专科师范学校的体育系,这是一个涌现了许多进步思想的摇篮。

在那里他接触到了许多先进的社会主义青年团以及充斥着新思想的书刊。这些书刊开阔了他的视野,他投入大量时间阅读这些资料,对革命的思考和理解逐渐深化。在这一阶段聂鹤亭结识了许继慎,一个比他年长四岁、早已参与革命活动的青年团成员。许继慎成了聂鹤亭在学习和生活中的指导者和朋友。两人在一起讨论学习,共同探讨革命的道路,形成了深厚的友谊。

1926年,国民革命军四军的扩编中,叶挺的部队被改编为第四军25师73团,他们在北伐河南期间表现出色。当聂鹤亭得知这一消息时,他毫不犹豫地领导了一批同志加入这场斗争,他们投身于奉系军阀的队伍中,勇敢地参与到北伐战争中去。

在“六二惨案”后,聂鹤亭和其他学生走上街头进行抗议,尽管遭到了残酷的军阀镇压,但这一事件最终迫使当局采取安抚措施。这一历史事件加深了聂鹤亭的革命决心,他意识到单纯的学习已无法改变现实,更无法挽救国家的命运,唯有通过推翻旧军阀,才能为国家带来希望。

南昌起义期间,聂鹤亭作为排长领导着自己的部队。在那个动乱的时期,粟裕担任聂鹤亭的警卫班班长,肩负着总指挥部的警卫重任。那时朱德和陈毅在湘赣粤边境组织游击战,聂鹤亭跟随他们深入敌后。在朱德的调整下,部队被整编为三个大队,聂鹤亭被任命为第二大队的副大队长,而大队长职务则落在了林彪的肩上。

1927年11月,为了恢复部队体力并整顿兵力,朱德决定带领部队投奔老朋友范石生,这是一个颇为争议的决定,因为范石生虽是国民党人,但朱德认为这是一个战略上的暂时性合作。然而聂鹤亭对此决定极为不解和不满,坚决反对联合国民党。最终在无法说服聂鹤亭的情况下,朱德只能任由他离开。

在1929年秋天聂鹤亭被中央派往井冈山加入红四军,任命为军部参谋。然而由于国民党的紧密封锁以及部队不断的转移,他直到1930年春才抵达江西。毛主席在得知这位经验丰富的军事干部的到来时,表现出极大的兴奋,他特地命令食堂准备了几样精致的菜肴,以此迎接聂鹤亭。

在重逢的晚餐上,聂鹤亭遇到了旧识朱德和陈毅,他对两年前的急切离别感到尴尬,主动表达了自己的歉意。朱德对此并不介意,他宽慰聂鹤亭说:“没关系,殊途同归,重要的是我们现在又能并肩作战。”同时,粟裕也得知了他的老排长到来的消息,特地前来拜访,两人的再会充满了情感的宣泄和激动的拥抱。

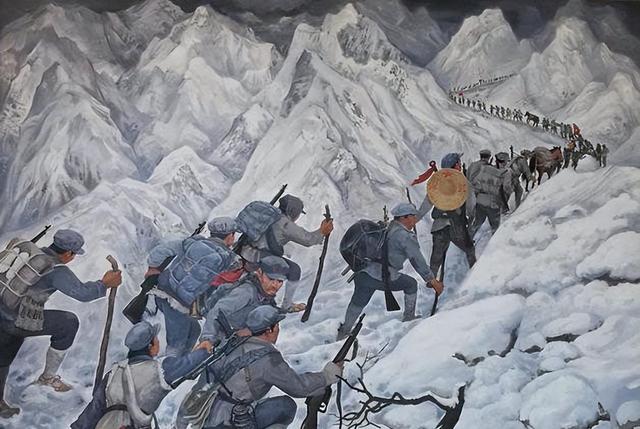

南昌起义

在接下来的几年里,聂鹤亭在军事上显露头角,屡次带领部队获得战役胜利,因此他的职务也逐步提升,先后担任了红四军第11师32团的团长、参谋长以及红一军团的代理参谋长。这些职务的连续提升,充分体现了他在战场上的能力与领导才智。

长征结束后毛主席特别指名聂鹤亭担任红一方面军的参谋长,这不仅是对他能力的极大肯定,也标志着他在红军中的核心地位。然而,随着全面战争的爆发,毛主席再次提拔聂鹤亭为中央军委参谋部部长。尽管这是一职高位,聂鹤亭对此并不满意,他心中更渴望能亲自前往战场,直接指挥作战,而不是在办公室筹划战略。

新四军成立之际,叶挺向中央建议聂鹤亭加入,希望能利用他的战术才能。毛主席本不愿放走这样的人才,但考虑到大局,最终还是同意了叶挺的请求。毛主席希望在聂鹤亭离开前与他有一次深入的交流,以表达对他的重视和期望。然而,聂鹤亭担心毛主席会改变主意,因此选择了悄悄离开延安,没有与毛主席告别,这一行为无疑让毛主席感到失望和不解。

聂鹤亭错过了前往新四军的机会,而是在武汉的八路军办事处滞留了五个月后,又被重新调回延安,直至1938年冬,才被派往晋察冀地区参与抗日战争。在那里,虽然他没有显著的突出表现,但稳健的指挥确保了战线的持续稳定。

1942年春季,聂鹤亭结束了他在晋察冀地区的军事责任,并被中央军委召回至延安,进入中央党校深造。在党校的学习期间,他主要专注于马克思主义理论的深入研究和毛主席思想的系统学习,同时探索这些理论在实际战斗和政治活动中的应用。聂鹤亭参加了广泛的课程,涉及党的历史、政治经济学、军事战术与战略等多个领域,旨在为他未来在政治和军事领域中的角色打下坚实的理论基础。

在党校期间,聂鹤亭与众多来自全国各地的党员干部进行了深入的交流,共同分析了当时国际与国内的政治军事形势,这一阶段的互动对他未来的工作提供了宝贵的视角和经验。

1945年,随着中国共产党第七次全国代表大会的召开,聂鹤亭有幸与毛主席进行了会面。这次会面对聂鹤亭具有决定性的重要意义。毛主席对聂鹤亭在晋察冀地区所展示的军事指挥才能和政治工作的成效给予了高度的评价和认可。

聂鹤亭在与毛主席的交流后,返回党校继续其学业,并将毛主席的教导和思想融入到自己的学习中。他更加注重理论知识与实际操作的结合,寻求在实际的战争和政治活动中更有效地应用党的理论政策。

在1948年解放沈阳的关键时刻,林彪委任聂鹤亭指挥重要的沈阳战役。当时,沈阳已被削弱至孤城一隅,解放军即将发起决定性的总攻击。在此紧急关头,国民党的暂编五十三师突然表示愿意起义投降。常规军事操作要求将此类事件报告上级批准,但聂鹤亭决定独立接受这一投降,未经林彪或罗帅的直接授权。

林彪对此决策非常不满,他认为已经到了城下之时,国民党的行为更像是迫于无奈的投降而非主动起义。林彪对聂鹤亭说:“这样的投降,怎能算是真正的起义?这无异于是在避免不可避免的灭亡。”罗帅也对聂鹤亭的单独行动表示了严重的不满。他强调了在战场上保持组织纪律的重要性,并直接向聂鹤亭阐述了无组织无纪律行为的严重后果。

尽管最初聂鹤亭对这些指责感到不服,但经过深思熟虑后,他意识到自己的决策确实过于仓促,并可能引起指挥系统的混乱。幸运的是组织上考虑到聂鹤亭在战场上的表现和整体贡献,并未对他进行纪律处分。在随后的平津战役中,他被任命为第四野战军的副参谋长,继续在军事指挥中发挥作用。

然而北平解放后的一次小插曲再次让聂鹤亭面临了罗帅的批评。聂鹤亭在一次想要免费进入剧院观看表演的尝试中,被罗帅得知后,再次遭受了批评。罗帅指出即便在战争胜利后,每个军人依然需要保持高标准的行为规范,不能利用职务之便为私。

在1955年的授勋决策前夕,聂鹤亭的中将军衔得到了所有中央领导的共识性批准,这一决策没有任何偏差。罗帅,作为聂鹤亭多年的领导,面对这种情况自然不可能偏袒,他所能做的仅是尽力安慰和理解聂鹤亭的情绪。

离开与罗帅的会面后,在归途中,聂鹤亭深深反思了整个事件的起因和结果,逐渐地,他领悟到自己之前的言辞过激确实有损自己的形象和威严,这让他感到非常羞愧。到家之后,他决定放下对军衔的执念,拾起笔墨,向罗帅写下了一封充满诚意的检讨信。

聂鹤亭在信中表达了自己的悔意和对未来的期望,他引用了“亡羊补牢,犹未晚也”的谚语来表达自己的觉悟。如果他不能真诚地反思和改正,很可能会丧失授勋的机会。在这种情况下,他不仅可能失去上将的机会,甚至中将的军衔也可能无法保住。

罗帅在看到聂鹤亭的检讨后,考虑到他的真诚态度和过去的贡献,便向上级建议对聂鹤亭予以宽大处理。作为聂鹤亭多年的直属领导,罗帅理解到每个人都可能犯错,关键在于如何改正这些错误。

最终中央决定不再深究聂鹤亭的过失,并同意不邀请他参加1955年的授勋仪式,而是选择在1956年补授他中将军衔。这一决定既保全了聂鹤亭的名誉,也教育了他一个深刻的教训。此后聂鹤亭在政治和军事生涯中显得更加低调谨慎,不再为了一时的得失而忧心忡忡。

授勋仪式

1961年聂鹤亭被任命为工程兵的副司令员,他在这一职位上尽显责任感,并持续支持烈士家属,展示出他作为一名老革命的人文关怀。在三年的经济困难时期,他接待了多名烈士家属来访,其中包括张子贞的女儿张曼侠。访客们见到聂鹤亭的生活极为简朴,餐食简单,常常加班到深夜,便频频叮嘱他需注意健康。

聂鹤亭则以乐观的态度回应:“这些困难与战时的艰苦相比,简直是小巫见大巫了。那时候,我们经常是饿肚子,用电话机当枕头,哪比得上现在能有稳定的睡眠。”

聂鹤亭的军事生涯虽然辉煌,但亦不乏争议。他的直率性格在军事决策中屡次引起分歧,且与军队纪律的冲突限制了他的政治上的进一步晋升。尽管如此,他在南昌起义、广州起义以及长征和抗日战争中的贡献为中国军队的发展奠定了坚实的基础,这些功绩是无法抹杀的。

授衔仪式

聂鹤亭的个性使他在战场上勇往直前,但同样的性格特征也为他的个人发展带来了阻碍。在他的晚年虽然曾经因误解受到不公的指责,他仍旧坚守原则,表现出了共产党员的坚定立场和不屈精神。

1971年3月13日,聂鹤亭因为心脏病突发在北京逝世,享年66岁。生命的最后时刻,他决定将自己多年来积攒的3万元人民币,全部捐献给党组织作为党费,体现了他对党的无限忠诚和对革命事业的深切承诺。

聂鹤亭的一生虽然未能达到粟裕等人的军事地位,但他在中国军史上留下了独特的印记,作为一名直言不讳、战功彪炳但屡受挫折的将领,他的故事反映了中国革命历程中理想与现实的激烈碰撞。

合照

如同他的战友所形容,聂鹤亭就像一团熊熊燃烧的火焰,虽然照亮了前路,但同时也可能灼伤自己。这种激烈的个性描绘了一个充满起伏的人生,同时映射出革命进程中复杂的人性与理想的交织。