开封,这座位于黄河之滨的城市,曾是世界上最繁华的都市,北宋时期"人口逾百万,富丽甲天下"的国际大都会。今天,让我们穿越时空,走进这座承载着中华文明精髓的历史名城,感受它的园林之美、市井之味与文脉之魂。

一、历史长河中的帝都风华

城摞城奇观:地下埋藏的千年文明

开封独特的"城摞城"地质奇观举世罕见——地下3-12米处依次叠压着清开封城、明开封城、金汴京城、宋东京城和唐汴州城。在龙亭公园潘杨湖畔,清晰可见明代周王府的残垣断壁与宋代皇宫遗址的叠压关系。考古发现,北宋东京城的御街宽度达200米,比今日巴黎香榭丽舍大街还要宽阔,印证了《东京梦华录》中"坊巷御街,约阔二百余步"的记载。

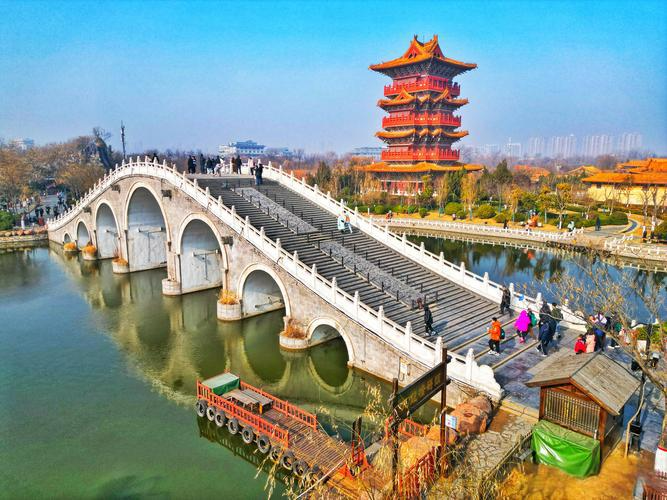

清明上河园:动态的《清明上河图》

以张择端名画为蓝本建造的清明上河园,生动再现了北宋东京的市井生活。每日上演的《大宋·东京梦华》实景演出,以八首宋词为线索,通过光影技术重现汴河漕运的繁忙景象。园中虹桥按画中比例复建,采用传统编木拱桥技术,不用一钉一铆,展现了北宋桥梁建筑的高超技艺。

铁塔与繁塔:千年不倒的文明地标

开宝寺塔(俗称铁塔)建于北宋皇祐元年(1049年),高55.88米,外壁镶嵌褐色琉璃砖,远望似铁铸而成。这座历经37次地震、18次水患仍巍然屹立的古塔,塔身砖面雕刻有飞天、坐佛等图案共计50余种。繁塔则建于北宋太平兴国二年(977年),原为六角九层巨型佛塔,现存三层,塔壁镶嵌7000余块宋代佛像砖,每块砖上佛像神态各异。

二、舌尖上的汴梁记忆

传统名菜:宫廷与市井的交响

鲤鱼焙面是开封代表性传统名菜,选用黄河鲤鱼,先熘后焙,最后盖上手工拉制的龙须面。传说此菜由宋徽宗时期的"糖醋软熘鱼"演变而来,龙须面象征"鲤鱼跃龙门"的吉祥寓意。

套四宝更是将豫菜"扒菜不勾芡,汤汁自来黏"的特点发挥到极致——鸭、鸡、鸽、鹌鹑去骨后层层相套,原汁原味,体现了开封厨师的精湛刀工。

街头小吃:千年不变的市井味道

灌汤小笼包皮薄馅大,"提起像灯笼,放下似菊花",吃时"先开窗,后喝汤",其工艺源自北宋时期的"王楼山洞梅花包子"。

双麻火烧外酥里嫩,一面蘸芝麻,一面烙花纹,是《东京梦华录》中记载的"胡饼"演变而来。清晨的鼓楼夜市,来一碗羊肉炕馍,面饼夹着羊肉末在鏊子上炕得焦香,配上一碗杏仁茶,正是老开封人的早餐标配。

非遗美食:活态传承的烹饪技艺

开封汴绣与官瓷制作技艺被列入国家级非物质文化遗产,而饮食方面的杞县酱菜制作技艺同样历史悠久。北宋时期开封就有"七十二家正店"之说,如今第一楼小笼包制作技艺、又一新糖醋软熘鱼技艺等都被列入河南省非遗名录,延续着千年汴梁的饮食文脉。

三、文化典故中的精神图腾

包公文化:青天精神的当代诠释

开封府景区每日上演的《开衙仪式》再现了包拯铁面无私的办案场景。包公倒坐南衙、怒铡陈世美等故事深入人心,景区内的典狱房、牢房等复原建筑,配合现代声光电技术,生动展示了宋代司法制度。在包公祠内,那方"开封府题名记碑"上包拯的名字已被历代百姓摸出了凹痕,足见民众对清官的敬仰。

宋词故里:文人雅士的精神家园

开封是宋文化的发祥地,禹王台公园内的古吹台,相传是春秋时期师旷奏乐处,李白、杜甫、高适曾在此聚会赋诗。在翰园碑林,2万多块碑刻中不乏苏轼、黄庭坚等大家的作品。每年清明时节,在柳园口的黄河岸边,人们吟诵着"杨柳岸晓风残月",延续着宋代文人的风雅传统。

宗教艺术:多元文化的交融见证

大相国寺始建于北齐,北宋时成为皇家寺院,鲁智深倒拔垂杨柳的故事就发生于此。寺内的八角琉璃殿内有一尊乾隆年间雕刻的千手千眼观音像,由整棵银杏树雕成,高7米,重约2000公斤。

延庆观则是中原地区罕见的元代道教建筑,其玉皇阁采用蒙古包与阁楼相结合的独特形制,反映了蒙汉文化的交 融。

结语:古今辉映的文明对话

开封的独特魅力,不仅在于它辉煌的过去,更在于它对历史的珍视与活化。在这里,每一块城砖都在诉说故事,每一道小吃都承载记忆,每一处遗迹都延续文脉。这座黄河孕育的城市,正以其特有的包容与坚韧,书写着古老文明与现代生活相融共生的新篇章。