溥仪去世后李淑贤生活拮据,为继承遗产打了10年官司,最后如何?

1967年深秋的一天,北京协和医院的病房里,末代皇帝溥仪握着妻子李淑贤的手,虚弱地说道:"对不起,我给不了你富贵荣华,留不下多少东西给你..."

谁能想到,这位曾经呼风唤雨的天子,最终只给妻子留下了几千块稿费。更令人唏嘘的是,这笔钱很快就在李淑贤治病时花光了。

没有了丈夫的庇护,李淑贤的生活每况愈下,连基本的房租水电费都难以为继。然而,就在1984年,一本名为《我的前半生》的书,竟然出版了190万册!这本书,不正是溥仪生前口述的回忆录吗?

这时的李淑贤万万没想到,为了这本书的版权,她将陷入一场持续十年之久的遗产争夺战。她能拿回属于自己的那份遗产吗?这场官司又会给她带来怎样的结局?

一、溥仪遗物之谜

1967年10月17日,溥仪在北京协和医院病逝。当天下午,政协工作人员来到溥仪的住所,清点他留下的遗物。

在那间位于北京西交民巷的小院里,工作人员发现了一个老旧的红木箱子。打开箱子的那一刹那,屋里的人都惊呆了!

箱子里整齐地摆放着一沓发黄的纸张,那是溥仪1945年被俘后写下的自述材料。这些材料后来成为了《我的前半生》的重要素材,可谓价值连城。

除了这些珍贵的手稿,箱子里还有一个精致的玉雕印章。这枚印章是溥仪在东北期间使用的私人印章,上面刻着"溥仪之印"四个小篆字,可见工艺之精湛。

更令人吃惊的是,在箱子的夹层里,竟然藏着一本皮面笔记本。这本笔记本记载了溥仪在满洲国期间的一些重要往来信函,其中不乏历史价值极高的文献资料。

李淑贤站在一旁,看着工作人员将这些遗物一一登记造册。她回忆起,1962年刚和溥仪结婚时,溥仪就将这个红木箱子郑重其事地交给她保管,嘱咐她一定要好好存放。

在遗物中,还发现了一个特殊的信封。里面装着溥仪1959年获得特赦后的第一张工资条,以及他在政协工作期间获得的各种荣誉证书。这些遗物见证了溥仪最后八年的平凡生活。

让人意想不到的是,在溥仪的书桌抽屉里,还保存着一张1924年的老照片。照片上是年轻时的溥仪站在故宫太和殿前的身影,背面写着"末代皇帝最后一次回故宫"几个字。

此外,工作人员还发现了溥仪生前珍藏的几件文物,包括一把乾隆年间的象牙扇和一串清代宫廷佛珠。这些物品虽然价值不菲,但在当时的特殊历史背景下,都被认定为国家文物。

更让人感慨的是,在溥仪的衣柜里,除了几件普通的中山装,就只有一些简单的生活用品。这位曾经的皇帝,在人生的最后时光里,过着和普通市民无异的生活。

当天晚上,工作人员将所有遗物造册完毕,一共列出了127件物品。这份清单的背后,不仅记录着一代帝王的人生轨迹,更折射出一个特殊历史时期的缩影。

让人没想到的是,这些遗物中最有价值的,并不是那些古玩字画,而是那沓发黄的手稿。它们在十几年后引发了一场旷日持久的遗产官司,也让李淑贤的生活发生了翻天覆地的变化。

二、李淑贤的坚守岁月

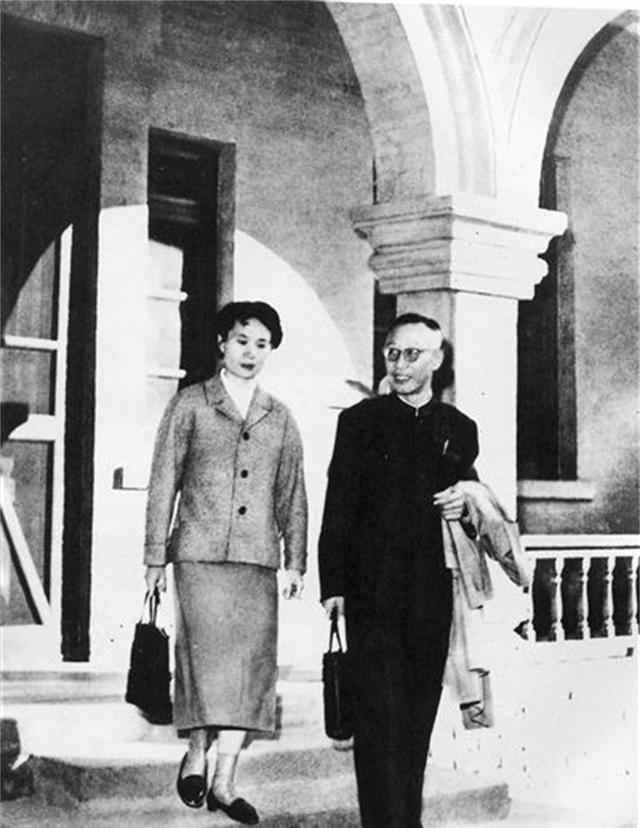

1960年的北京,一场不经意的相遇改变了两个人的命运。那年,在北京医院的走廊里,护士李淑贤第一次遇见了溥仪。当时的溥仪正在医院做例行体检,而李淑贤则是负责接待的护士之一。

"您就是溥先生吧?"李淑贤礼貌地问道。她发现眼前这位清朝末代皇帝,竟然和普通老百姓没什么两样,穿着一身普通的中山装,说话也很客气。

这次偶遇之后,经过同事周振强的介绍,两人开始有了更多接触。每次溥仪来医院复查,李淑贤都会主动照顾。渐渐地,两人的关系越来越亲近。

1962年的五一劳动节,他们在北京举行了简单的婚礼。婚礼很朴素,只请了几位要好的同事和亲友。组织上十分重视这桩婚事,不仅全额报销了婚礼费用,还特意为他们安排了一套小院。

但是婚后的生活并不如想象中那般美好。溥仪因为身体原因,无法给予李淑贤正常的夫妻生活。更让李淑贤没想到的是,这位曾经的皇帝,连最基本的生活技能都没有。

"溥先生连扫地、叠被子这些最简单的事情都不会做。"李淑贤后来回忆说,"他对钱财更是一点概念都没有,发了工资就随便乱花。"

1963年春天,一件小事道出了他们生活的窘境。那天,溥仪想买一件新衣服,可翻遍口袋却发现工资已经花光了。无奈之下,李淑贤只好拿出自己的工资帮他添置新衣。

困难的日子里,组织上一直在关心着这对特殊的夫妻。政协不仅给溥仪加了工资,还特意安排他参加一些文史工作,让他能够发挥自己的特长。

1965年,溥仪开始整理自己的回忆录。每天晚上,他都会坐在书桌前写写画画,李淑贤就在一旁为他泡茶送水,默默支持着丈夫的工作。

然而好景不长,1967年溥仪因病住院。在生命的最后时刻,他握着李淑贤的手说:"这些年来,亏得有你照顾。"

溥仪去世后,李淑贤的生活陷入了困境。没有了丈夫的工资,她只能靠着自己护士的微薄收入维持生计。更糟糕的是,她自己也患上了重病,医药费几乎花光了所有积蓄。

1968年冬天,实在走投无路的李淑贤给周总理写了一封信,诉说自己的困难。很快,组织上就为她安排了每月60元的生活补助。就这样,她艰难地度过了一年又一年。

虽然生活清贫,但李淑贤始终保管着溥仪留下的那些手稿和遗物。她说:"这些东西不仅是溥先生的遗物,更是历史的见证。"

三、《我的前半生》的版权之争

1984年的一天,北京街头的书店里突然出现了一本引人注目的新书。这本名为《我的前半生》的回忆录,封面上赫然印着"溥仪著"三个大字。

"这不是我丈夫的书吗?"当李淑贤在书店里看到这本书时,惊讶地发现这本书已经发行了190万册!可是作为溥仪的遗孀,她却只收到了区区300元的"生活补助"。

事情还要从1960年说起。那年,溥仪在抚顺战犯管理所期间,开始陆续写下自己的回忆。这些珍贵的手稿,原本由他的弟弟溥杰代笔记录。

"这些手稿可不简单。"当时参与整理的工作人员回忆说,"光是原始材料就装了好几个箱子,有些纸张都已经发黄变脆了。"

1960年,群众出版社的编辑李文达接手了这项工作。他带着一支团队,整整花了四年时间,走访了大量相关人员,核实资料,最终将这些零散的手稿整理成书。

"当时给了一万元稿费。"李文达后来说,"按照约定,这笔钱是我和溥仪对半分的。"

可谁也没想到,这本书在1984年再版时,竟然引发了一场轰动全国的版权纠纷。更让人意想不到的是,这场官司不仅惊动了中央,还演变成了一场国际纷争。

1985年,意大利著名导演贝托鲁奇看中了这本书,想要将其改编成电影。他开出了9万元的天价购买改编权,这在当时可是一笔巨款!

"版权?那是我丈夫的作品!"李淑贤立即提出异议。她认为,作为溥仪的合法遗孀,版权理应归她所有。

可李文达却持不同意见:"我花了四年心血整理成书,理应享有一半版权。"就这样,一场关于《我的前半生》版权归属的官司正式拉开帷幕。

事情很快出现了转折。就在各方争执不下时,一位香港导演找上门来,也想拍摄溥仪的故事。他直接找到李淑贤,签下了版权转让协议。

"这下可热闹了!"当时的报纸这样报道,"一本书竟然卖了两次版权,这可是前所未有的事情!"

这场官司打得很激烈。法庭上,李淑贤拿出了当年溥仪亲笔写下的手稿;李文达则出示了自己四年来的工作记录和采访资料。双方各执一词,谁也不肯让步。

官司一直持续到了1995年。法庭最终认定,在当时的特殊历史条件下,李文达只是按照组织安排协助溥仪完成这本书,并不构成合作关系。这本书的著作权,应该归属于溥仪。

这场持续了十年之久的版权之争,不仅见证了中国版权法的发展历程,也为李淑贤带来了意想不到的转折。就在她即将获得版权收益时,命运却又一次和她开了个玩笑。

四、意外转折与新发现

1993年的一个雨天,北京西交民巷的老院里传来一阵惊呼。原来是在整理溥仪的旧居时,工作人员在一个尘封已久的老箱子夹层中,发现了一本从未公开的日记本。

"这本日记写于1932年!"文物专家仔细翻看后说道,"上面记录了溥仪在日本扶持下即位伪满皇帝前后的重要细节。"

日记中不仅有溥仪对当时局势的记述,还夹杂着几张珍贵的老照片。其中一张,清晰地记录了溥仪与日本关东军司令官会面的场景。这些新发现的历史资料,立即引起了学界的高度关注。

就在同一时期,李淑贤也从自己保管的物品中整理出了一批溥仪的私人物品。其中最引人注目的,是一个装满照片的皮质相簿。

"这些照片都是溥仪在不同时期拍摄的。"李淑贤向记者介绍道,"从他当皇帝时期,一直到晚年在政协工作的照片都有。"

1994年初,故宫博物院的专家们受邀前来鉴定这批新发现的文物。他们发现,在那些看似普通的照片背后,竟然隐藏着诸多历史细节。

"你们看这张照片。"一位专家指着相簿中的一张泛黄照片说,"这是溥仪1924年最后一次穿龙袍的照片,背景正是故宫太和殿。照片右下角还有当时御用摄影师的签名。"

更令人惊讶的是,在整理溥仪的书房时,工作人员还发现了一沓未完成的手稿。这些手稿是溥仪晚年打算续写的《后半生》,可惜因病未能完成。

手稿中,溥仪详细记录了自己改造后的生活感悟。字里行间,展现出一个与《我的前半生》中完全不同的溥仪形象。

1994年底,一位日本学者带来了一个重要发现。他在东京的档案馆中找到了几份与溥仪有关的密件,其中包括一些溥仪在满洲国期间的重要文献。

这些新发现的史料,不仅补充了《我的前半生》中的一些空白,也为这场持续多年的版权官司带来了新的转机。

专家们认为,这些新发现的资料具有重要的史料价值。它们从不同侧面记录了溥仪一生的重要时刻,填补了许多历史空白。

随着这些新材料的出现,《我的前半生》的版权之争又有了新的发展。这些新发现的文献和照片,成为了法院判决时的重要参考依据。

让人没想到的是,这些尘封多年的历史档案,不仅见证了一段特殊的历史时期,也为这场旷日持久的遗产官司带来了新的转折。就在各方争议不断的时候,一个意想不到的变故即将发生。

五、最终的历史归宿

1995年冬天,北京市中级人民法院终于对这起持续了十年之久的版权纠纷作出了终审判决。法院认定,在特定历史条件下,《我的前半生》的著作权应归溥仪所有。

"总算等到这一天了!"当法院宣判结果的那一刻,73岁的李淑贤老人激动不已。然而,命运似乎总爱和她开玩笑。就在她准备依法获取版权收益时,一场突如其来的重病将她击倒了。

1997年,李淑贤在北京去世,终究没能等到这场官司带来的实际收益。她的离去,也给这场漫长的遗产争夺战画上了一个令人唏嘘的句号。

此后,溥仪的其他亲属纷纷提出要求继承这笔遗产。他们拿着各种证明材料,试图证明自己才是遗产的合法继承人。可是法院最终驳回了他们的请求。

"这本书的创作背景太过特殊了。"当时负责此案的法官这样说道,"它不仅仅是一本普通的回忆录,更承载着特殊的历史意义。"

2007年,随着我国《著作权法》和《继承法》的完善,这个问题终于有了明确的答案。有关部门认定,《我的前半生》应该作为无主财产,归国家所有。

这个决定立即在社会上引起了广泛讨论。有人说这样处理很合适,因为这本书记载的是一段重要的历史;也有人为李淑贤感到惋惜,认为她作为溥仪的遗孀,本应享有这份遗产。

就在这场争议最激烈的时候,溥仪的一位故交站了出来。他带来了一个鲜为人知的故事:原来在1967年溥仪临终前,曾经说过这样一段话:"我的这些文字,是写给历史的,应该属于全体人民。"

这段话很快得到了当年在场其他人的证实。一位当时在医院照顾溥仪的护士回忆说:"是的,我清楚地记得溥先生说过这样的话。"

2010年,《我的前半生》迎来了新版本的出版。这一次,出版社特意在序言中加入了一段话:"本书收益将全部用于历史研究和文化事业,这也许正是溥仪先生最后的心愿。"

如今,在北京的某个档案馆里,还保存着当年这场遗产官司的全部卷宗。那些泛黄的文件,记录着这个特殊遗产的最终归宿,也见证着一段跨越半个多世纪的传奇故事。

这场官司的结局,不仅确立了一个重要的法律先例,更为后人留下了一份珍贵的历史档案。而李淑贤与溥仪的这段往事,也永远定格在了那个特殊的历史时期。

在西交民巷的老院里,至今还保存着溥仪和李淑贤生前居住过的房间。那些老物件无声地诉说着这对特殊夫妻的故事,也见证着《我的前半生》这本书最终的历史归宿。