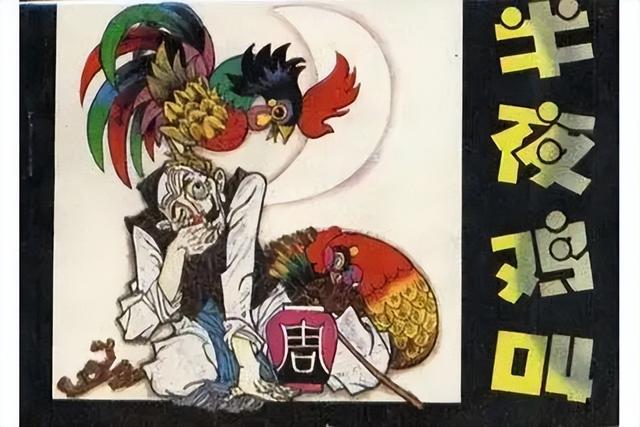

他是有名的文盲作家,作品《半夜鸡叫》一度入选学生课本。

天不亮就鸡叫的故事,把周扒皮的“吸血”行为描写的淋漓尽致。

高玉宝的笔下揭露了当时社会的黑暗故事。

但让人没想到的是,这么一个文学大家,却被“周扒皮”后人戳着脊梁骨骂。

被指责夸张写作,丑化别人。

面对这场文学闹剧,到底谁对谁错?

半夜鸡叫,扒皮压迫

半夜鸡叫,扒皮压迫《半夜鸡叫》的故事,你也许早就听过,那里的鸡鸣声可不是简单的农田清晨景象。

在这个小小的农村故事里,隐藏了深深的社会暗示。

周扒皮,作为一个“典型”地主,掌控着民工的命运。

天还没有亮,周围一片漆黑,民工们才刚刚躺下,鸡却已经开始打鸣,大家满脸困惑地爬起来,心里虽然不理解,但没办法,大家只得拖着疲惫的身体,挣扎着去工作。

这个情节看似不真实,但它却是高玉宝亲身经历的故事。

高玉宝在书里讲的,正是当时社会上正经历的压迫。

这一切看似是个常见的农村现象,但当你细想,半夜公鸡怎么可能在漆黑的天幕下鸣叫?

这已经是违反自然规律的事儿了。

高玉宝描述的这个场景,其实并不是自然发生的,而是周扒皮通过模仿鸡鸣来“唤醒”劳作的民工,强迫他们比其他人更加辛苦地工作。

是不是听着很荒唐?但是,在那个特定的历史背景下,贫苦的民工只能沉默承受这种不公。

故事中的矛盾不仅仅是关于“鸡叫”,它揭示的更是旧社会中富人如何利用一切手段加深贫苦人民的苦难。

为了生存,民工们没有选择,他们只得拖着疲惫的身躯前去工作,不问为什么,仿佛被命运束缚,无法挣脱。

后辈澄清,实属乌龙?

后辈澄清,实属乌龙?你以为这场“鸡鸣”的风波就这么简单吗?

真相往往没有那么简单。

几十年来,周家因为《半夜鸡叫》这本小说受到了广泛的指责,尤其是当高玉宝通过这本书将周扒皮这一形象描绘成了那个时代地主的典型恶人。

高玉宝在书中的描述,不仅让周扒皮成为了不折不扣的“剥削者”,还把整个周家都笼罩在了那个沉重的黑暗面中。

因为高玉宝在文中用了周春富的真名,所以导致周家后人在社会上频频遭遇排斥和污蔑,甚至在自己的家乡也背负骂名。

时间一晃过去,几十年后,《半夜鸡叫》成为了许多人心中对旧社会压迫的一个经典符号。

没想到的是,这个故事的“主角”周扒皮居然在现实生活中有了后代。

2012年,“周扒皮”的后代孟令骞突然跳出来,他不满高玉宝小说里周扒皮的形象,认为高玉宝夸大了事实,根本没那么坏。

孟令骞站出来为家族辩解,说自家祖父周春富虽然是地主,但并不像高玉宝笔下那么狠毒,他家并不是通过压榨民工致富的,而是靠节俭和努力积累财富。

孟令骞的一番话,立刻引发了社会热议。

这时候,事情就有点复杂了。

孟令骞公开通过媒体反驳,提出了自己的立场,并且借助一些科学原理,特别是从动物学角度出发,论证公鸡在半夜根本不会鸣叫。

想想看,在漆黑的夜晚,鸡鸣不可能在这个时候发生,更不可能成为民工提前起床的“信号”。

这些话一出来,立刻引发了网上激烈的讨论。

一部分人认为孟令骞的反驳很有道理,毕竟高玉宝的作品并非严谨的历史记录,多少带有艺术加工的成分。

而另一部分人则坚信,高玉宝写的正是社会中普遍存在的阶级压迫。

但不管谁对谁错,这场辩论无疑让“周扒皮”的形象再次走进了公众的视野,大家开始重新审视这位历史人物以及小说背后的深意。

历史和文学,到底该如何界定真与假的边界呢?

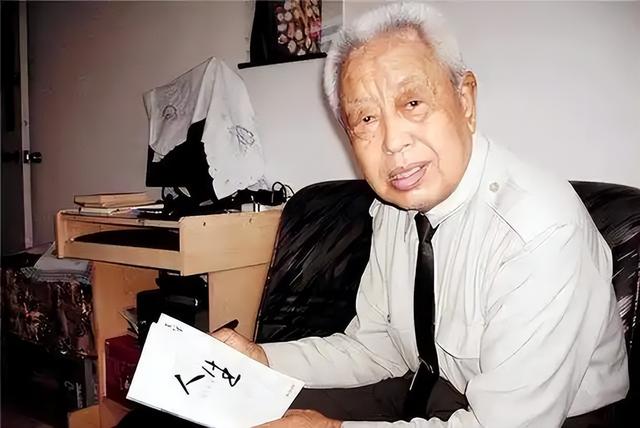

孰对孰错,各执一词高玉宝自己的故事也颇具戏剧性。

一个出身贫寒,文盲的青年,最终能写出如此有震撼力的作品,背后有着怎样的心路历程呢?

高玉宝的家境并不优渥,甚至可以说相当贫困。

年轻时,他几乎没有接受过正规的教育,然而,他心中却始终怀有一个作家梦。

那个年代,对于许多像他这样出身普通的年轻人而言,想要改变命运,往往只有通过知识的力量。

在解放后,高玉宝终于有机会接受教育,进入了中国人民大学。

一开始尽管他的识字能力有限,但对文学的热爱让他不断学习。

最终,他成为了一个有影响力的作家,创作出一批有深远意义的作品,包括《半夜鸡叫》。

他曾表示,自己并没有恶意攻击某个家庭或某个人,只是根据自己亲身经历写出了那个时代的黑暗与压迫。

虽然高玉宝早期的文学创作中有许多艺术加工,但他从未否认过这些作品反映的社会现实。

至于周春富的后代为何如此愤怒,只能表示深感遗憾。

如果能够回到过去,或许他会避免将真实人物的名字直接使用在小说中,以免给无辜的后代带来不必要的伤害。

生活日报2012年8月16日报道“周扒皮”后人 揭示《半夜鸡叫》的真相

齐鲁壹点2024年12月23日报道高玉宝那些事儿

法制日报2020年11月22日报道知名校友高玉宝和他的《半夜鸡叫》

文/编辑:多米