王铎(1592—1652),字觉斯,一字觉之,号十樵、嵩樵, 又号痴庵、痴仙道人,别署烟潭渔叟,河南孟津人。明末清初书画家 。他的书法与董其昌齐名,有“南董北王”之称 。王铎的书法上追“二王”,尤以王献之为主,此外广泛涉猎魏晋唐宋诸名家,对《阁帖》的研究最为深入,师古临帖是独具特色。其书法独具特色,世称“神笔王铎”。他书法用笔,出规入矩,张弛有度,却充满流转自如,力道千钧的力量。王铎擅长行草,笔法大气,劲健洒脱,淋漓痛快。他的墨迹传世较多,不少法帖、尺牍、题词均有刻石,其中最有名的是《拟山园帖》和《琅华馆帖》。

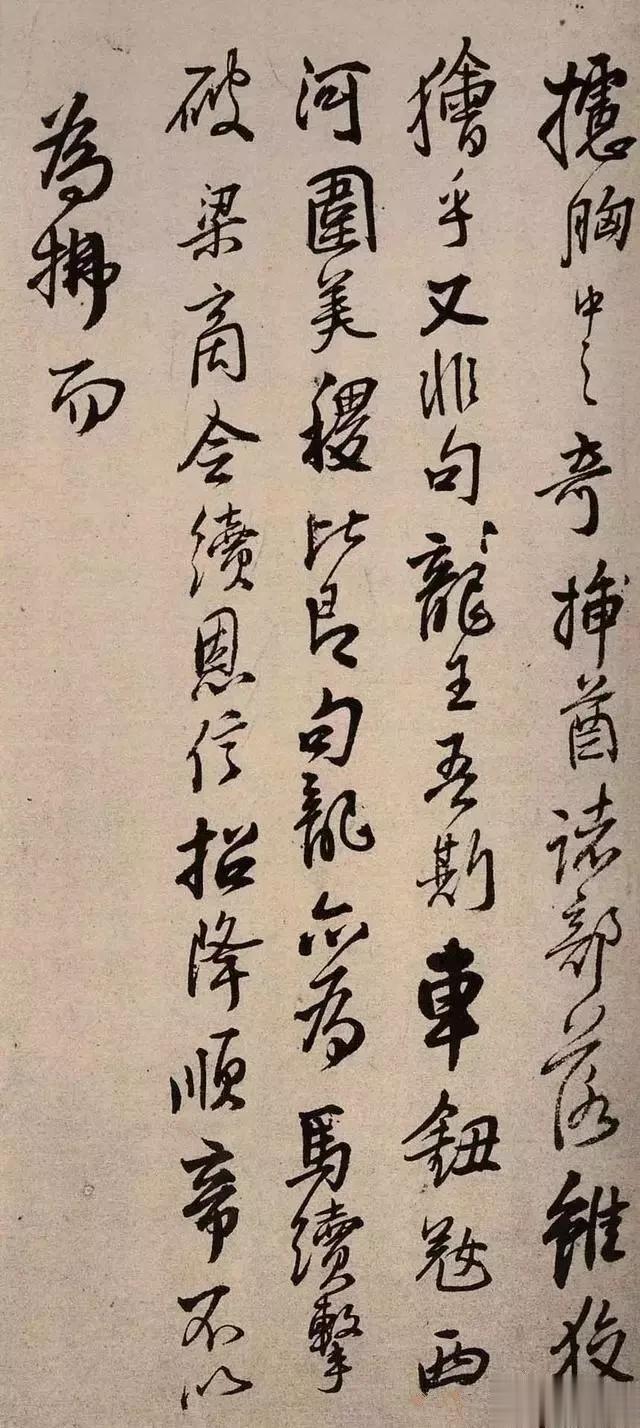

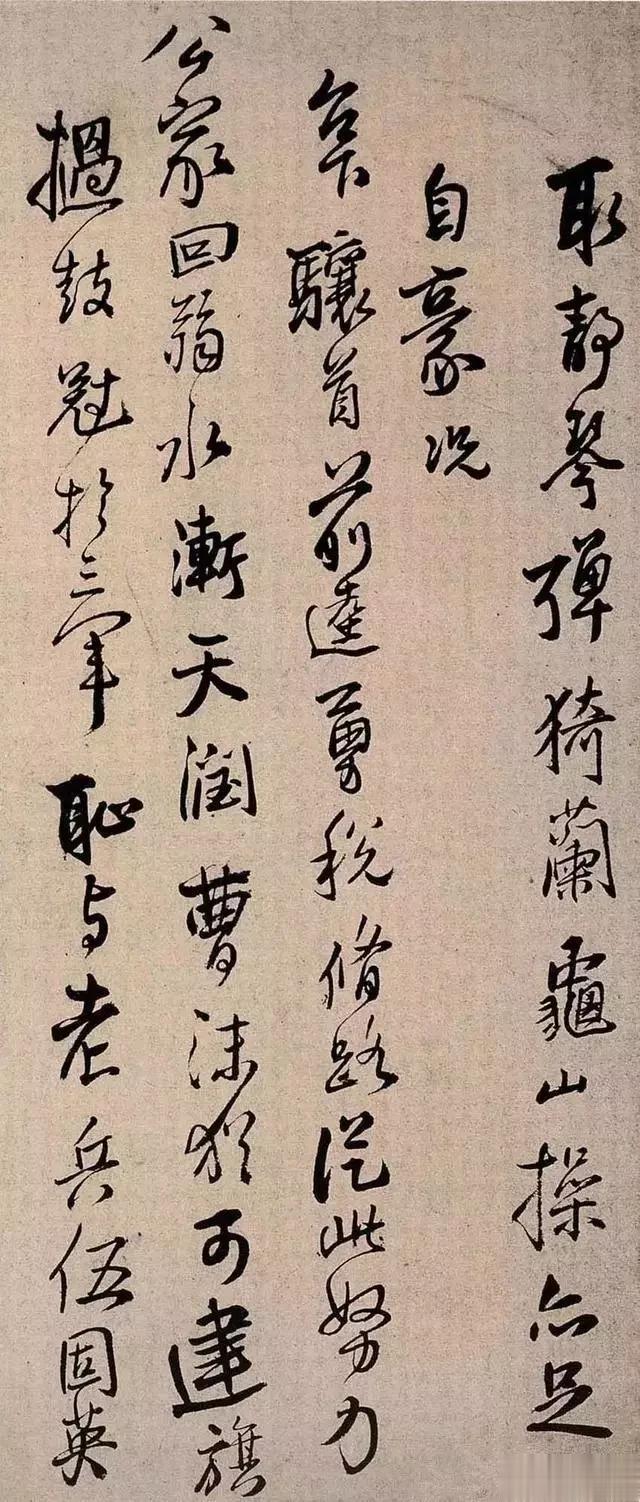

王铎行书书法册页《手启》自署书于庚午年(明崇祯三年,1630年)王铎三十九岁书;纸本,河南博物院藏。

王铎的行书《手启》是其书法艺术成熟期的代表作之一,创作于明崇祯三年(1630年),时年王铎39岁。此作现藏于河南博物院,以其雄健洒脱的笔法、独特的章法布局和深厚的传统功力,展现了王铎行书的典型风格与艺术高度。以下从多个角度对其艺术特色进行赏析:

一、用笔特色:力与势的交融

王铎行书以“力取胜”,其用笔兼具魏晋风骨与宋代米芾的跳宕之势。在《手启》中,他运用正侧锋交替、折转结合的笔法,形成刚柔并济的线条效果。例如,笔画中“折多于转,方多于圆”,强化了字的骨力;而提按顿挫的节奏感则赋予作品“疾涩相间”的动态美。此外,其行笔速度迅疾却张弛有度,线条粗细对比鲜明,如“病”“长”等字浓墨重笔,而“客”“孙”则轻灵飘逸,墨色燥润对比强烈,形成视觉冲击。

二、章法布局:险绝与平衡的统一

王铎的章法以“欹侧多变”著称。在《手启》中,他打破传统行书的平正布局,字势多向右倾斜,左右结构的字常高低错落,形成动态的“左右倾伏”之势。整体行气连贯,字间疏密有致,行距宽窄不一,呈现出“时疏时密,变化无穷”的空间韵律。这种看似“乱”的布局实则暗含秩序,体现了王铎对传统章法的突破与重构。

三、墨法运用:浓淡相生的视觉张力

王铎用墨大胆酣畅,以“泼墨”技法强化情感表达。《手启》中墨色层次丰富,浓处如漆,淡处似烟,甚至出现“涨墨”效果,模糊部分笔画边界,却因笔力遒劲而仍显骨力洞达。这种墨法突破了传统行书的含蓄内敛,赋予作品强烈的表现主义色彩,与其内心矛盾情感的宣泄相呼应。

四、师承与创新:传统与个性的调和

《手启》创作于王铎书法风格转型期,既可见其早年临习“二王”(王羲之、王献之)的根基,又融入米芾的跳宕与颜真卿的浑厚。他以《淳化阁帖》为蓝本,通过夸张变形、强化笔势等方式“师古而不泥古”。作品中既有对魏晋风骨的继承,如结字的端严与笔法的精微,又有个人风格的凸显,如章法的险绝与墨法的恣肆,体现了“崇古学古”与“自出新意”的平衡。

五、历史地位与影响

《手启》作为王铎中年时期的代表作,标志着其个人书风的成熟。其雄强豪迈的笔力与创新性的章法布局,对后世“明清调”书法风格影响深远。日本书法界甚至提出“后王(王铎)胜先王(王羲之)”之说,足见其国际影响力。此外,该作在技法上展现了王铎“书不宗晋,终入野道”的艺术理念,成为后世研究明末清初书法转型的重要范本。

结语

王铎《手启》不仅是一件技法精湛的书法作品,更是其复杂精神世界的映射。通过力透纸背的笔法、跌宕起伏的章法和大胆的墨色运用,王铎将传统文人书法的“中庸”规范与个人情感的激烈表达融为一体,成就了这件“入木三分”的艺术杰作。其艺术价值既在于对古典书法的深刻继承,更在于突破时代局限的开拓精神,堪称中国书法史上的一座丰碑。