1990年,远在美国的于凤至在病床上静静地躺着,她的身体被病痛折磨得日渐虚弱,最终在病床上离开人世。

在生命的最后时刻,她含泪叮嘱自己的女儿:替我去看看汉卿。

她为何如此叮嘱女儿?一切还得从她那段没有爱的婚姻开始说起。

无爱婚姻

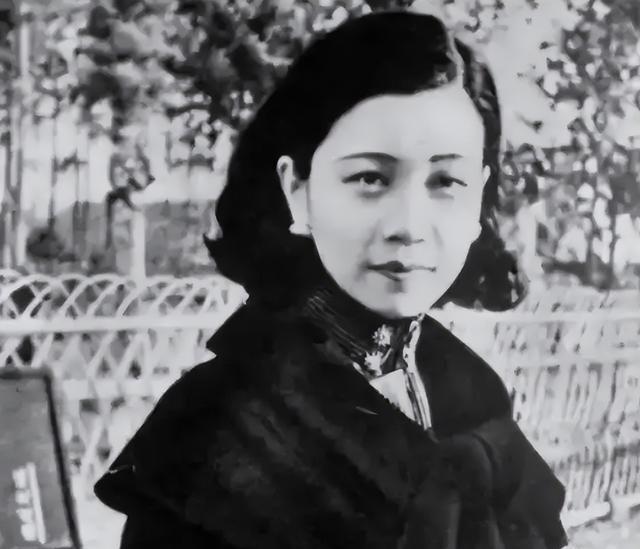

于凤至与张学良的婚姻,是父母之命,媒妁之言,当时于凤至年仅十八岁,正值青春年华,而张学良比她年小三岁。

两人虽有着各自的梦想与期许,但所有的希望与梦想,都早早地被现实束缚住,变成了家庭的责任与义务。

婚礼那天,张学良似乎并不兴奋,甚至有些懵懂地站在婚礼的大厅里,面对亲朋的祝福,他的脸上看不见那种应有的喜悦。

尽管于凤至有着倾国倾城的容貌,但她并不是张学良理想中的妻子,那些受过西式教育、聪慧,充满独立思想的女子才是张学良心目中的“理想伴侣”。

婚后,于凤至努力去做一个温柔贤淑的妻子,耐心地照料家中一切,做好妻子应尽的责任,希望通过自己的努力能获得丈夫的关注与爱。

而张学良,也曾给过她些许关怀,偶尔带着她一起出席宴会,和她分享一些他内心的想法。

她常常在心底默默祈祷,或许有一天,张学良会因为她的宽容与细心,逐渐放下对外界的执念,将心交给她。

可日复一日,年复一年,张学良身边的红颜知己越来越多,她曾试图用眼泪与坚持来挽留他的心,但根本无法改变张学良的心意。

她曾质问过张学良,试图让他明白她的痛苦与不安,但张学良的回应只是冷冷的沉默,或者他那句淡淡的“你不懂我”。

尽管如此,于凤至并没有放弃,她学会了忍耐,学会了在孤独中坚强,尽管心中有千万个不甘与委屈,却依然坚守着自己的位置,默默地为这个家庭付出。

可赵四小姐的出现,彻底打破了于凤至原本已经变得冷却的婚姻生活的最后一丝平衡。

赵四小姐

那是一个平静的下午,张学良带着赵四小姐回到了家中,于凤至在家里等待着他和他的朋友们。

她习惯了丈夫的这些社交活动,常常一个人在家,耐心地等他归来,但那一次,张学良却带回了不同寻常的伴侣。

赵四小姐和张学良的亲密关系一眼便可看出,那种暧昧的气氛让于凤至感到一种无比强烈的冲击。

她内心的波动没有表现出来,她依然保持着那份冷静和从容,像以往那样,款待着来访的客人。

赵四小姐的出现,给了张学良一种他从未得到过的慰藉,他被她的柔情与体贴深深吸引,而于凤至,在这个家庭中变成了一个旁观者。

她和赵四小姐不同,赵四小姐有着张学良喜欢的个性和气质,那个无忧无虑、自由洒脱的女子,总能让张学良在繁重的责任与束缚中找到片刻的安宁。

而她始终被那些责任所压得喘不过气,家中的事务,孩子们的成长,张学良的事业,她所承担的种种,无时无刻不提醒着她自己的角色。

她常常回想着和张学良结婚时的一幕幕,那时的她多么渴望和丈夫共度一生,而现在的她却只能在无尽的孤独与期盼中度过岁月。

她从未想过放弃这段婚姻,因为那是她的责任,是她对家族的承诺,是她内心深处那份不舍的爱。

赵四小姐的存在让她痛苦的情感变得更加复杂,她表面上表现得宽容大度,像一个优雅的妻子那样接待赵四小姐,有时候甚至主动提出去照顾她。

可每次看到赵四小姐与张学良亲密无间地交谈,每次看到她们一起出现在公共场合,那个曾经属于她的丈夫渐渐地变得遥不可及。

于凤至与张学良之间的隔阂已经无法弥合,纵使她做得再好,纵使她的宽容再多,张学良的心依然被另一个女人填满。

她有过无数次的挣扎和痛苦的想法,想要从这段婚姻中抽身而出,去寻找自己真正的幸福。

但为了孩子,为了家族的尊严,她只能选择忍耐,选择继续这段已经变得名存实亡的婚姻。

就在她深感无奈与痛苦的时刻,西安事变爆发了,张学良的命运再次发生了翻天覆地的变化。

她为了保释丈夫四处奔波,还能前往英国,在回国后又陪着张学良一起被软禁,直到1940年,才因病前往美国治疗。

美国生活

在美国的岁月里,于凤至并没有因为生病而沉沦于自己的痛苦之中,反而重新找到了自己的人生方向。

她的身体早已被癌症摧残,几经化疗,她的身体虚弱得几乎站不稳,每一次治疗后的虚弱让她几乎失去了坚持的勇气。

但她不想就这样放弃,尤其是对张学良的那份未曾改变的深情,让她觉得,自己活着就是为了等那个重逢的时刻。

随着时间的流逝,她发现,自己需要用一种更加积极的方式去面对生活,去给自己和家庭创造更多的可能性。

她开始尝试进入商界,这是她父亲当年为她铺设的道路,也是她内心深处一直未曾放弃的梦想。

她并不是只会守家和做妻子,她同样具备着商人的眼光和智慧,她带着那份自信,开始了她在华尔街的投资之旅。

初到美国,她并不熟悉这里的金融市场和股市交易规则,但她从不畏惧挑战,她聪明、敏锐,几乎可以在股市的波动中看见未来的趋势。

她不怕冒险,敢于投资那些别人视为冷门、低估的股票,刚开始,她的投资并不顺利,甚至有几次差点被市场的剧烈波动所击垮。

但每一次失败后,她都会重新站起来,反思自己的决策,调整自己的投资策略,渐渐地,她开始积累经验,眼光越来越独到。

她能够在众多股票中挑选出那些被低估、被忽视的潜力股,成功地获得了丰厚的回报,她的聪明才智和商业眼光,让她在这个竞争激烈的市场中崭露头角。

随着她在美国商界崭露头角,她的目光也不再全部停留在婚姻与家庭上,她开始尝试着放手。

尤其是在张学良已经和赵四小姐有了全新的生活后,她终于下定决心,在1963年同意与张学良解除婚姻关系。

临终叮嘱

1990年,于凤至已是九十三岁,她的身体早已不堪重负,每一天都在与病魔作斗争。

她静静地躺在美国的病床上,此时她的心中唯一的愿望,便是能够实现那份未曾完成的心愿——见到张学良,哪怕是最终的别离。

尽管她已经与张学良离婚,在美国的事业也曾经冲淡了她对那段没有爱的婚姻的痛苦,可她始终还是无法释怀。

她曾用尽一生的温柔去换取一段完美的婚姻,去承受张学良的冷漠与不舍,去忍受赵四小姐的介入。

但这些牺牲与忍让,从未换来她期待的回应,而张学良在她生命中的位置,始终无法被别人取代,即便是时间的流逝,也未曾让她的心变得平静与放下。

回想起来,于凤至并不后悔自己所做的一切,她从未奢求过张学良的全部,但她只希望,他能够在心底,永远记得那个陪伴他走过风雨的女人。

最后的日子里,于凤至握紧女儿的手,轻轻地叮嘱道:“替我去看看汉卿。”

那是她唯一的遗嘱,也是她一生最大的遗憾,她的女儿听着母亲的话语,泪水在眼眶里打转。

母亲的叮嘱显得如此沉重,仿佛承载着整个家族的历史和所有未曾言说的情感。

于凤至的心愿,并不仅仅是希望女儿能替她探望张学良那么简单,那更像是一种无声的交接,是她一生坚持的爱情,终于在最后一刻得到了某种形式的延续与安慰。

病床上的于凤至,已经没有力气再说什么了,她的目光渐渐模糊,身边的人已经听不清她的声音,但她的眼神里却透露出一种前所未有的安宁。

她仿佛已经做好了离开的准备,仿佛在这一刻,她终于能够释然,她的遗愿,是那样简单,却又如此沉重。

她再也无法回到张学良身边,无法和他重拾那段早已破碎的往事,但她依然希望,能够通过这个方式,完成她和张学良之间未尽的情感。

她期盼着,至少在她去世后,张学良能够明白,她对他一生的深情并未改变,尽管她早已无法再为他做什么。

她的呼吸渐渐变得微弱,最终在病床上咽下了最后一口气,她握紧了女儿的手,微笑着闭上了眼睛。

于凤至死后,被安葬在美国,墓碑上刻着“张于凤至”四个字,她依然将自己视作张学良的妻子,永远铭刻在心中。

据传张学良恢复自由后,曾亲自来到她的墓前,站在那片寂静的墓地里,他的眼中满是泪水,喃喃道:“此生无憾事,唯负此一人。”