清代科举考试融合了历代经验,其体系相当严谨且全面。尽管存在舞弊现象,但频率极低。以乡试为例,总共举行了112次,舞弊事件仅有5起。因此,总体而言,清代科举确保了考试的公平与公正。

科举选拔的核心在于“以文择人”,因此,评阅试卷的步骤极为关键。以乡试为例,御史将向各位概述评卷的具体规定。首先,试卷的评判标准严格依据文章内容。评阅过程中,御史会确保每位考生的答卷都得到公正对待。在乡试这一层级,评卷条规详尽且严格。评阅官需依据文章的思想深度、逻辑结构、文字表达等多个方面,对试卷进行综合评价。在评阅时,御史会监督整个过程,确保所有评阅官都遵循既定的标准和程序。试卷会被逐一审阅,评阅官需详细记录每份试卷的优缺点,并据此给出相应的分数。通过这一系列严谨的评阅流程,科举考试能够选拔出真正具备才华和能力的士子,为国家输送优秀人才。御史在此强调,评阅环节的重要性不容忽视,它是科举制度公正、公平原则的体现。

各省乡试的试卷评审流程包含两个阶段,即“前段处理”与“正式评审”。前段处理阶段主要负责试卷的密封及誊写工作;正式评审阶段则专注于试卷的审阅及选拔。

【外帘官的四大工作】

1、接收考卷

收卷过程通常称为“交卷”,负责收卷的官员多从府佐贰、首领官及州县正佐官员中挑选,且这些官员需通过正规途径入职。考试结束后,考生需前往“交卷处”递交试卷。收卷官会依照递交顺序,一边接收试卷,一边发放“出场凭证”。考生领取到出场凭证后,即可离开贡院考场。

收卷官员在接收考卷后,需对照试卷与考生名单进行验证,并确认试卷是否完好无损,整个流程均需详细记录。一旦发现试卷存在污损或作弊迹象,应立即将相关试卷移送处理。若收卷官员未能发现作弊行为或故意隐瞒不报,则将面临严厉的惩处措施。

2、密封处理

在完成所有相关任务后,受卷官会将考卷集中送到“弥封所”。弥封所的工作人员,由弥封官指派,负责处理考卷中的个人信息部分。他们将考生填写的姓名、籍贯、年龄等个人信息折叠并反转,随后用一张空白纸将其覆盖并密封。为确保密封的完整性,工作人员还会在接缝处加盖“弥封官印章”和“监临官印章”。

这一步骤称之为密封,也称作“匿名处理”。在处理考卷密封时,需严格核查纸张数目是否齐全,防止缺失或被替换,同时还要检查考卷表面是否存在折痕、小孔或是被偷偷夹带纸条的情况,这些都是为了有效遏制考生的作弊行为。密封流程结束后,所有考卷会在监考官的监督之下,被送往下一个处理阶段。

3、抄写将文字从一处转移到另一处,通过手写的方式复制原文,这个过程被称为抄写。它不仅仅是一种简单的复制行为,更涉及对原文的仔细阅读与理解。抄写时,人们需要逐字逐句地审视原文,这不仅有助于提高专注力,还能加深对文字内容的记忆。在学习过程中,抄写是一项常见的任务。学生常被要求抄写课文或笔记,以此来巩固所学知识。通过亲手书写,学生能在大脑中留下更深刻的印象,从而更有效地吸收和理解信息。此外,抄写也是一种有效的练习方式。无论是练习书法还是学习外语,抄写都能帮助人们提升书写技巧和语言能力。在抄写过程中,人们会不自觉地模仿原文的书写风格和语言习惯,这对于提高个人表达能力大有裨益。总之,抄写是一种简单而有效的学习方法,它既能加深对文字内容的理解,又能提升书写和语言技能。通过抄写,人们可以更好地掌握所学知识,提高个人综合素质。

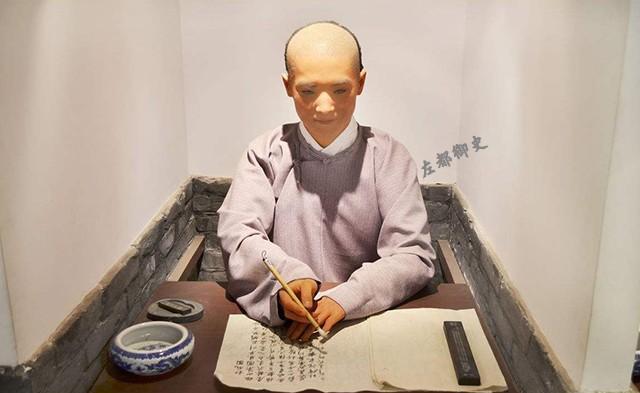

将密封好的考试答卷送至“抄写处”,接着由抄写人员使用红笔,根据考生原卷(墨卷)的内容,一字一句地重新抄写一遍,这份抄写后的答卷被称为“红卷”。最终,递交到阅卷官员手中的均是这种红卷。

在抄写考卷时,为确保其原始状态,规定需将考卷内的错误文字一字不差地复制下来,严禁任何修改。抄写工作结束后,抄写人员需在副本末尾注明自己的姓名及出生地。同时,负责监督抄写的官员也需在正本封面加盖印章并签署姓名。

科举考试规定明确要求,抄写人员入场时禁止携带毛笔,一旦发现有人代改文字,将严惩不贷。抄写完成后,红卷与黑卷需一并提交至校对处。

4、对比阅读

抄写员全为人工操作,在抄写过程中难免会出现错误或遗漏,为此特别成立了“核对部门”,该部门负责再次仔细比对朱卷与墨卷的内容,确保两者在字词上完全一致,无误差。

对卷核对是试卷送至内帘进行评阅前的最终环节,核对人员仅负责比对而不参与试卷内容的修改。一旦发现试卷有误,需立即将该试卷退回抄录处重新抄写。若核对无误,则在试卷末尾登记核对人员的姓名及出生地。

在完成朱卷与墨卷的仔细比对,确认无误后,对读所官员会在文件上加盖印章,并清晰记录下自己的全名及官职。随后,朱卷与墨卷会被分别存放,墨卷则由外掌官负责封存并妥善保管。待到榜单填写之时,外掌官会将墨卷移交给主考官,以供再次核对确认。

试卷经过前述四个步骤的处理后,便进入内帘区域进行正式的评阅工作,这一环节同样伴随着相应的规定。在内帘阅卷时,评阅工作需遵循既定流程。试卷的评判不再是简单的流程,而是进入了正式且规范的阶段。每一步操作都受到相应规定的约束,确保评分的公正性和准确性。

1、试卷批改方法

顺治年间初次举行科举考试时,乡试的试卷评判采取了集体审议推荐的方式。具体而言,就是由主考官、副考官以及同考官共同进行试卷的评阅,并从中选拔合格的考生。然而,当参与决策的人数增多时,难免会出现意见分歧的情况。在考生人数相对较少的情况下,这种集体审议的方式尚能勉强维持运作。

顺治十四年,原本的阅卷方式被废止,转而实施“分房阅卷”制度,因此,同考官被称作“房官”,而被他们选拔中的举人,则敬称他们为“房师”。在这一新制度下,同考官首先进行试卷的初步筛选,挑选出表现优异的考生,随后,这些考生的录取与否及名次排序,则由主考官与副考官共同决定。

然而,实施分房阅卷的措施也为考官创造了作弊的机会。在实施该制度的那一年,江南乡试与顺天乡试中发生了重大的科举舞弊事件。这次科举之后,相关部门决定重新采用公阅公荐的制度。

康熙十八年,因公阅公荐方式效率低下,决定恢复分房阅卷制度,此制度一直沿用至科举废除。为防止作弊行为,当局制定了一系列较为全面的规定。

内帘接收外帘官递交的朱卷后,主考官、副考官及知贡举等官员在至公堂集合,依据同考官的数量,通过抽签的方式分配试卷。各省份同考官的数量依据考生人数确定,例如江南乡试考生人数约一万三四千人,若设有15名同考官,则每位同考官将被平均分配一定数量的试卷进行批阅。

考官依据所抽得的号码次序进入房间,随即封锁门户进行试卷批阅。试卷一旦送达,即刻分配,不得拖延至次日。这意味着,负责批阅的考官必须在当日完成所分配试卷的审阅工作。若有违反阅卷规定的行为,将会面临被专门提出弹劾的处分。

2、评卷标准指导

考生的最终录取结果,依据的是三场考试的综合表现。网络上部分文章声称乡试仅重视首场考试,然而这一说法并不确切。

乡试评卷历来需综合考虑三场考试,若首场表现出色,但后两场未达标,则不予录取;反之,若首场成绩一般,而后两场表现良好,则仍有机会被录取。

雍正六年实施新规定,要求阅卷时必须完整审阅三场考试的试卷。即便首场表现出色,若二三场答题草率,考生仍不得被录取。此规定旨在强调,不应只看重首场而忽视后续场次。

分配房间阅卷存在一个问题,即每个房间都设定了确定的录取人数。在随机分配试卷的过程中,常会导致考生能力水平的显著差异。例如,有的房间分得的试卷整体质量上乘,而有的则相对较差。由于录取名额既定,这就可能导致一些文笔出色的考生未能被录取,而一些表现平平的考生反而得以入选。

雍正七年实施新政策,各考场不再设置固定的录取人数上限。若某一考场试卷质量上乘,则可全体推荐给主考官员;反之,若试卷质量不佳,则不可随意多选。待主考官员确定最终录取人数后,再将这些名额均衡分配到各个考场。

3、试卷评阅时长

乡试评阅考卷的时间相当紧迫,顺治时期就明文规定,整个过程需在半个月内落幕。考生入场与榜单公布的时间均已确定,因此给予考官审阅试卷的时间相当有限。若阅卷时间不足,无疑会降低评阅的准确度,可能导致优秀人才的遗漏。

康熙二十六年颁布新规,小型省份的乡试维持原有制度不变,鉴于考生数量有限,阅卷时间充裕。对于中等省份,发榜日期延后五日;大型省份则延后十日。因此,原本统一的九月十五日发榜时间有所调整,中等省份改为九月初十日公布,大型省份维持九月十五日,而小型省份则在九月初五日揭晓。

通过上述描述可以了解到,清代科举制度在各个方面均设有严密的规章制度,有效遏制了考生与考官的作弊行为。观察历史上几起重大的科举舞弊事件,它们通常是通过“暗中勾结”来完成的,而这种作弊手段主要限于朝中高官的后代,广大考生并不具备这样的背景优势。