上一篇文章解读了“宛子城蓼儿洼”,揭秘了施耐庵两次写到的“孙立”。接下来的故事,就是“高俅发迹”。那么,《水浒传》中的高俅究竟是谁,他的“发迹”又是隐写的那段大明历史呢?

“东京开封府汴梁宣武军”究竟在哪里?

“东京开封府汴梁宣武军”究竟在哪里?洪太尉误走了妖魔,回到朝中奏明天子,仁宗赏赐了洪信,复还原职。其后,就是仁宗、英宗朝的历史,期间,还非常隠涩地写到了宣宗——“基”。此“基”既是“姬(鸡)”的谐音,又是明宣宗朱瞻基的“基”。“受禅开基即位”、“自天圣元年癸亥登基”、“传位与太子哲宗皇帝登基”,想方设法要写“基”,施耐庵的用意就在于此。

从“引首”到第二回书的开头,施耐庵写了两次北宋皇位传承,其中遗漏了两个皇帝:宋真宗、宋神宗。如此,北宋前几朝皇帝就是太祖、太宗、仁宗、英宗,加上“基”,就是要对应施耐庵所经历的大明一轮“五德循环”:朱元璋(水)、朱棣(木)、朱高炽(火)、朱瞻基(土)、朱祁镇(金)。因此,从书中所隐藏的历史真相看,《水浒传》大约成书于明宪宗朱见深时期。

从洪武元年(1368年)到成化元年(1464年),总共九十六年,“施耐庵”或者是两代人,或者生于洪武末期,否则“见证”不了百年历史。无论如何,《水浒传》中涉及到了朱元璋“孙立”、建文削藩、靖难之役、朱高煦谋反、土木之变、夺门之变等大明藩镇之乱,这都是朱洪武“误走”的妖魔,也就是书中隐写的“朱瘟(温)”。

洪太尉误走了妖魔,接下来就是妖魔出世,要“哄动宋国乾坤,闹遍赵家社稷”,此后的故事,就是“妖魔”传奇。高俅紧接着出场,那么,高太尉无疑就是书中第一个“妖魔”。

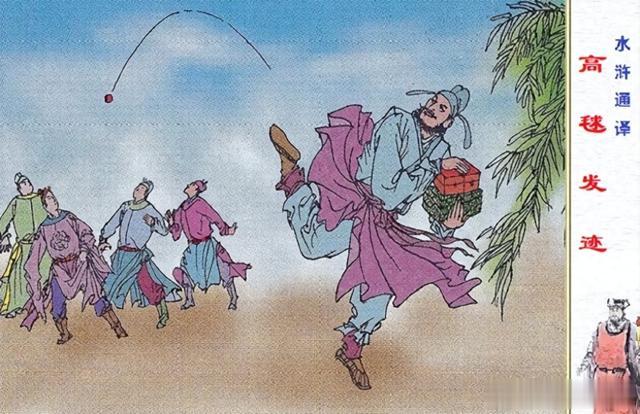

书中写道:“且说东京开封府汴梁宣武军,一个浮浪破落户子弟,姓高,排行第二,自小不成家业,只好刺枪使棒,最是踢得好脚气毬。京师人口顺,不叫高二,却都叫他做高毬。后来发迹,便将气毬那字去了毛傍,添作立人,便改作姓高名俅”。

高俅,历史上真有其人,与宋江聚义的时代背景也是重合的。但是,南宋王称所修《东都事略》、元朝脱脱主持的《宋史》都没有高俅正传,其人出身不明。《水浒传》中的这段高俅简历,出自《挥塵后录》中的高俅小传,但也依据小说主题的需要进行了虚构。尤其是“发迹”经历中的几个细节,就都是施耐庵虚构的了。那么,《水浒传》为何要虚构这样一个“高俅”呢?

首先,我们了看看“东京开封府汴梁宣武军”究竟写的是哪里。东京开封府就是汴梁,也就是北宋的都城,《水浒传》以北宋末年宋江起义为文本故事,写北宋都城当然符合情理。但是,“汴梁宣武军”则值得注意了,尤其是“东京开封府汴梁宣武军”,就是实体地名而又虚拟的符码了。这个符码其实写的是大明都城——南京、北京。

“东京”是相对对开封而言,在开封之东的大明都城南京。《明实录·太祖高皇帝实录》记载:“洪武元年八月己巳朔,诏以金陵为南京,大梁为北京。”开封古称大梁,因此,“东京开封府”在隐写南京的同时,也隐藏了北京。

《水浒传》中以汴梁隐喻北京,也以北宋北京大名府隐写永乐迁都后的大明京城。而书中隐写的永乐十八年前历史,则是“延安府”,也就是“燕王府”。“王教头私走延安府”之地为何是“燕王府”,后面的文章再讲。

“汴梁宣武军”,北宋时期并无此宣武军,这一笔写的就是“朱瘟”。中和三年(883年)二月,唐僖宗任朱温为汴州刺史、宣武军节度使,这就是《水浒传》的“汴梁宣武军”。“朱李石刘郭,梁唐晋汉周。都来十五帝,播乱五十秋”,宋仁宗嘉祐三年的瘟疫就是“朱瘟”。朱温字全忠,九天玄女给宋江授“天言”:“为主全忠仗义”,唐僖宗赐朱温名“全忠”。

宣,也隐写了“宣德”,武即洪武,也指“钦文昭武”之宣德皇帝朱瞻基。“軍”,其中藏“申”,申肖猴,隐写的就是建立于猴年的大明。《西游记》中的石猴、《石头记》中的“史侯(石猴)”以及“树倒猢狲散”,都是以猴喻朱明。猴年之朱明,也就是“诸侯”。高俅出场,引出第一条梁山好汉史进父子,就是“石猴”、“石太公”。

“东京开封府汴梁宣武军”隐写的是明朝,那么,“浮浪破落户子弟”高二又写的是谁呢?

高俅为何是“浮浪破落户子弟”

高俅为何是“浮浪破落户子弟”所有涉及高俅的史料中,既没有说高俅是“浮浪破落户子弟”,更没有“高毬”这个曾用名。那么,施耐庵虚构“高毬”又是什么寓意呢?

高俅的第一身份“浮浪破落户子弟”:仅以文本意思解读,此高家至少在高俅父亲这代就是浮浪破落户。但是,《挥塵后录》中却说高俅“父敦复,复为节度使”,节度使肯定不是“浮浪破落户”。不过,高敦复“复为节度使”,那就有一段“破落”的经历了,说高俅是破落户子弟也十分恰切。但是,在《水浒传》特殊的语境中,“浮浪破落户”却有更深的寓意。

所谓“浮浪”应当分开解,浮,瓠也,浮,也就是瓠瓜。瓜,本字是“苽”,《说文解字》:“苽,雕苽。一名蒋”,瓠瓜,也就是蒋瓜。

苽(gū)谐音孤,大明仁祖(朱世珍)曾因朱重八多病而欲将其“俾从释氏”。因泗州一带饥荒,“濠之钟离东乡”佛寺中僧人都去逃荒,因而两迁其居,最终落户于“太平乡之孤庄村”。这段历史,隐写在“晁天王认义东溪村”的故事中。《石头记》更是以“可叹停机德”借孟母教子典故,隐写了仁祖三迁其居的历史。

《水浒传》中多处写瓜,比如,第十六回、第十九回有“浮瓜沉李”,浮瓜就照应了“浮浪”。潘金莲指桑骂槐数落武松“正是花木瓜,空好看”。林冲出场时,“穿一对磕瓜头朝样皂靴”,燕青“戴一顶木瓜心攒头巾”,金钱豹子汤隆使的是铁瓜锤,等等。这些瓜,以及《西游记》、《石头记》中的“瓜”都是“苽”,既喻孤庄村,又是“蒋瓜”,以朱氏先祖之“曹”暗写朱明。苽,谐音“孤”,与姑娘的“姑”都是隐写的大明皇帝以及藩王。

《石头记》中“瓜分爮斝”、“分瓜笑绿媛”,就是分的大明“木瓜”,同样隐写大明藩镇之乱。木瓜,寓意“北静(京)郡(君)王”始于木字辈,终于木字辈。《西游记》刘全送南瓜,《石头记》刘姥姥则有“大倭瓜”,南瓜隐喻南明,南明因朱家藩王分瓜而送瓜。

“瓜,一名蒋”,《水浒传》只见到成化之前的历史,因此,“瓜”主要写的是蒋瓜。南京得名于钟山,钟山古称蒋山,南京因而也叫蒋州。“武松醉打蒋门神”,打的是靖难之役中镇守南京城门的朱棣“李应”。蒋门神名蒋忠,寓意永乐迁都,终结了南京为大明都城的历史。

武松在快活林醉打蒋门神,快活林则出自《明实录·太宗文皇帝实录》:“(永乐五年六月)甲寅,命于辽东自在、快活二城设自在、安乐二州,每州置知州一员吏目一员”。白日鼠白胜是安乐村人,此地也是永乐皇帝所设之安乐州。

浪,“水良”,谐音梁山之梁、汴梁之梁。浮浪因而可解为“浮梁”,白居易《长恨歌》:“前月浮梁买茶去”之浮梁被施耐庵点化为“浮浪”,浮梁属今之景德镇。景德镇本名昌南、新平,唐天宝元年(742年)更名浮梁,北宋真宗景德元年定名景德镇,归浮梁所辖。《水浒传》中引喻为朱祁钰年号“景德”,因而隐写了夺门之变。

破,“石碎也”,大明建立与戊申,是石猴,朱元璋定鼎石头城,因而是“石碎”、“石卒”,还是隐喻大明迁都而“蒋忠”。

《广韵》:“落,零落,草曰零,木曰落”,落即草木零落之意。大明朱姓出自邾国曹姓,“曹”在《水浒传》、《西游记》、《石头记》中都谐音隐喻“曹”,以此隐写大明朱家。以“浮浪破落户”解读,其中最主要的隐喻就是大明迁都,因此,“落”中之“木”,即朱家木字辈的燕王,也就是永乐皇帝朱棣。

难道,高俅隐写的就是燕王?后文书中,还写了很多“破落户”,比如鲁智深在汴梁酸枣门外的菜园子中就与破落户张三、李四等人成了朋友,杨志汴梁卖刀杀破落户牛二,这些破落户不是“浮浪破落户”,而是“泼皮破落户”。阳谷县西门庆则是“破落户财主”,既是“财主”又如何是“破落户”?

破,其实又谐音朴刀、朴树之“朴”,朴,尚未晾干的鼠肉,燕王属鼠。肉做与肉有关的字部首,写成“月”,鼠肉又是大明之叔的隐喻。朱棣是建文帝之叔,朱高煦是朱瞻基之叔,都是“破落户”。

难道,“浮浪破落户”隐写的是大明燕王,也就是永乐皇帝?然而,书中却说高俅是浮浪破落户“子弟”,如此,浮浪破落户岂不就是大明太祖朱元璋吗?

高俅本名为何是高毬,“高二”写的是谁?

高俅本名为何是高毬,“高二”写的是谁?书中说,高俅在家排行第二,名叫高二,本名高毬,因为发迹而改名高俅。高俅确实有个哥哥名叫高伸,兄弟二人都以“人”部为名,说高俅是“高二”没有问题。高俅也确实以“蹴”得到宋徽宗重视,“数年间建节,循至使相,遍历三衙者二十年,领殿前司职事”,也就是高太尉。

但是,高俅有没有叫过“高毬”,这就无考了。可以肯定的是,高伸、高俅,高二本来就叫高俅。那么,施耐庵为何说高俅“最是踢得好脚气毬。京师人口顺,不叫高二,却都叫他做高毬。”呢?

《汉书·霍去病传》中记载:“鞠以皮为之,实以毛,蹴蹋而戏也”,果然,蹴鞠之毬就是“毛球”。但是,“毬,鞠丸也”,不必要再重复说。施耐庵之所以重复说“毛球”,是有寓意的。

球,“美玉也”,“玉求”,球的形部是“玉”,璋即玉。《集韵》中说:“与蛷同。肌蛷,虫名。或省作求。”肌蛷,是一种虫,一名地鼈,“似鼠妇”,鼠妇是一种药材。鳖,形似龟,鼠指燕王。《石头记》中“箕裘颓堕皆从敬”,箕裘即此“肌蛷”。

毬、球、俅同音,又是“龟(qiū)”的谐音,以“龟”喻“龟(guī)”,指的就是永乐皇帝。于是,“秋”、“丘(小乙)”也就有相同的寓意了。

毛,谐音卯,《水浒传》中的“卯”就是大明的意象。《周礼·秋官·司仪》有这样一句:“王燕,则诸侯毛。”这句话讲的是周王到了燕国,诸侯按照须发状况依次觐见,其中的“王燕”依据诗禅隐语之法,隐写的就是《水浒传》中的“燕王”。大明燕王的藩地就在梁山之东,也就是《水浒传》中的梁山。梁山其实是石景山,石景山古称梁山,《诗经·韩奕》:“奕奕梁山”,即京西梁山。梁山之东就是大明新都,故是“山东”。

“后来发迹,便将气毬那字去了毛傍,添作立人,便改作姓高名俅”,这句话是高毬改名的交代,以“立人”为旁改作高俅,是借邾国历史隐写朱明藩镇之乱。第二十回书中,林冲火并王伦推晁盖做寨主,又再推吴用坐第二把交椅,然后,请公孙胜坐第三把交椅。晁盖等人一再推让,林冲就说了这样一句话:“正是鼎分三足,缺一不可,先生不必推却”。

林冲排座次竟然要制造梁山分裂,这是什么居心?后文书中,梁山果然再次大火并,晁盖曾头市中箭中毒而亡。这段故事是以“邾国三分”为背景,隐写的朱明家史。邾国在春秋时期一分为三,分别是邾子国、小邾国、滥国,小邾国被鲁国灭掉,其宗室改朱姓为“兒(儿)”姓,后来,“添作立人”为倪姓。

邾国一世君名叫曹侠(一名曹挟),《水浒传》因而写“侠”。小邾国“行二”,因此,《石头记》“红楼四侠”中的倪二。“高二”,以及后文书中的“牛二”,甚至武二、李小二等,都是倪二的“前世”。

朱元璋说他们家“出自帝颛顼之后,周武王封其苗裔于邾,春秋时,子孙去邑为朱姓”。颛顼帝因辅佐少昊有功而被封在了高阳(今河南省杞县高阳镇),因而是高阳氏。第七回书中,林教头误入白虎堂结尾处写道:“恰似皂雕追紫燕,浑如猛虎啖羊羔”,羊羔即“羔羊”,谐音高阳。由此,朱元璋自称“高皇帝”。

在《明实录·太祖高皇帝实录》中,朱元璋说他是因黄帝而出生的,意思是他继承了黄帝的帝位。三皇五帝中,颛顼就是黄帝的继承人。所以,施耐庵以“高二”暗写这段编造的历史,颇有讥讽之意。颛顼是老大,朱元璋自然就是“高二”了。

朱棣夺位之后,废除建文年号,建文四年并入洪武年号之中。如此,他就成了大明第二代皇帝。太祖是高大,朱棣也就是“高二”了。《水浒传》中高俅行二,就隐写了高俅的哥哥高伸,伸,人申,也是“添作人字”以“申”喻明。

朱棣有三个儿子,长子朱高炽,次子朱高煦,三子朱高燧,书中的“牛子”、“牛二”之一就是说的朱高煦。朱高煦排行第二,也是“高二”。

高毬、高俅、高二,《水浒传》中的高太尉都是大明人物的隐喻。那么,这段写高俅发迹的故事,又是隐写的哪一段大明历史呢?

欲知其祥,请看下文分解。