1959年7月,庐山美庐别墅的窗帘半掩着阳光,毛泽东望着眼前泣不成声的贺子珍,手指无意识地摩挲着茶杯边缘。这场时隔22年的重逢,让两个经历过生死考验的革命者,终究在历史褶皱里留下了“没有对不起”的叹息。从井冈山的烽火情缘到莫斯科的漫天风雪,这对革命伴侣的故事里,藏着太多被时代洪流冲散的意难平。

1928年春天的宁冈茅坪,误信杨开慧牺牲的毛泽东在八角楼整夜咳嗽。刚满19岁的贺子珍端着药碗推门而入,月光把她军帽下的短发镀了层银边。朱德后来回忆:“润之握着她的手说'要革命就要准备牺牲'时,我就知道这对年轻人要成家了。”谁也没想到,这段始于误会的婚姻,会在十年后终结于另一个误会——当贺子珍在莫斯科看到“我们今后就是革命同志”的信笺时,窗外的暴风雪正吞噬着1938年的最后月光。

长征路上的生死相托最令人动容。1935年贵州山林里的轰炸声中,刚生产的贺子珍扑向暴露在敌机下的钟赤兵,十七块弹片嵌进身体时,她攥着警卫员的手只说了一句:“别告诉润之。”前线指挥所里的毛泽东得知消息,竟把铅笔生生折成两截。那个背着重伤员翻越雪山的承诺,最终化作担架上紧握的手——贺子珍的贴身警卫记得,昏迷中的她总在呢喃:“润之的会议记录本别弄湿了。”

有意思的是,这对患难夫妻的裂痕,恰恰始于相对安定的延安时期。1937年秋的某个清晨,贺子珍收拾行囊时,毛泽东的警卫员在门外听见瓷器碎裂声。“你就不能等我从苏联回来?”带着哭腔的质问后是长久的沉默。据当年负责外事接待的同志透露,贺子珍对前来采访的美国记者史沫特莱始终心存芥蒂,有次甚至当面摔了茶杯。这种文化认知的鸿沟,在知识分子云集的延安显得尤为刺眼。

“她总说要当'润之的战友',却不懂革命形势的变化。”曾与贺子珍共事的邓颖超晚年如此感叹。1938年收到离婚信的那个冬夜,贺子珍抱着襁褓中的女儿在莫斯科公寓来回踱步,把《实践论》手抄本摊开又合上。而在延安窑洞里,毛泽东对周恩来说出“没有对不起她”时,案头还摆着贺子珍誊抄的《论持久战》初稿。这种错位的革命情谊,像极了他们在江西共同使用过的马灯——明明共过光明,却终究各自飘零。

1947年哈尔滨的初雪天,贺子珍在东北局办公室见到女儿李敏时,突然指着墙上的主席像问:“你说爸爸还认得妈妈吗?”这个细节被在场的工作人员记了半辈子。毛泽东虽然再未与她见面,却始终记挂着这位“贺大姐”:三年困难时期特批的进口药品,夹在女儿作业本里的粮票,甚至1971年特意托人带去的井冈山野茶。这些细碎关怀,拼凑出特殊年代里最克制的牵挂。

1976年9月9日下午四时,上海湖南路寓所的老式收音机突然传出哀乐。贺子珍猛然站起又跌坐回藤椅,颤抖着摸出珍藏的《矛盾论》单行本,扉页上“子珍同志指正”的钢笔字已洇开墨痕。三年后坐在轮椅上进毛主席纪念堂时,她固执地要女儿帮整理好灰布列宁装,仿佛要去参加某个重要的政治局会议。

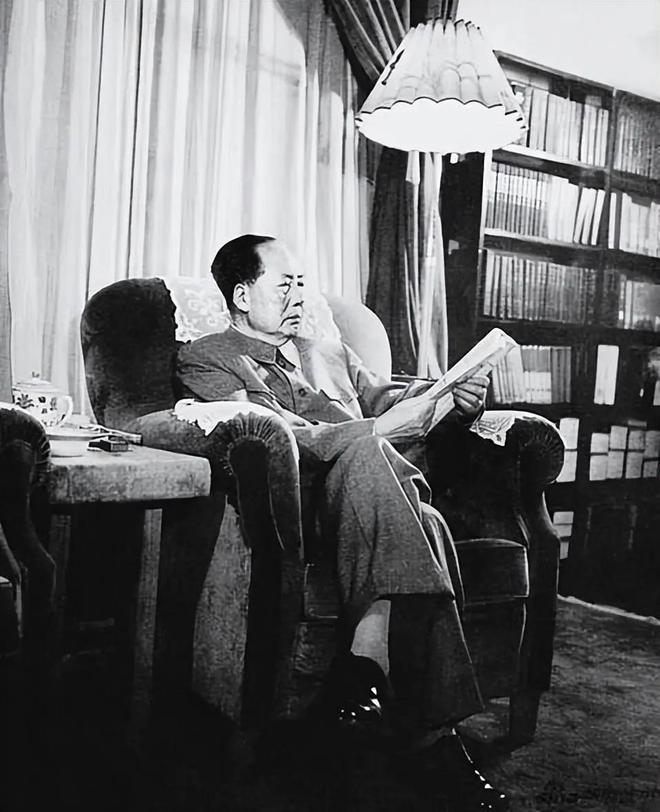

不得不说的是,这段感情里最令人唏嘘的,是两位当事人都活成了对方记忆里的标本。毛泽东晚年书房始终挂着长征时期的合照,而贺子珍床头永远摆着1937年延安分别前的全家福。当历史学者在档案里翻出1959年庐山谈话记录时,那句“没有对不起”的潜台词早已不言自明——在革命与爱情的天平上,他们谁都没有错,只是时代给出的选项太过残酷。

1984年4月19日,贺子珍的骨灰盒盖上鲜红党旗时,李敏突然想起母亲最后的叮嘱:“把我的抚恤金交给井冈山老乡。”这个倔强一生的女性,至死都在践行“革命同志”的承诺。或许正如周恩来当年所言,有些感情不需要世俗定义,当两个灵魂都献给同一个信仰时,遗憾本身就成了最深刻的圆满。