当人逐渐变老之后,往往总能想起一些过去的事情,比如自己咀嚼一下这十年间的因缘际会,感觉每一种变化都是命运的点点滴滴。

虽然现在已经在陕西,但是这并不是我离榆林最近的时候——六七年前还在宁夏的时候,那才是我离榆林最近的时候。

胡成在《陇关道》之后又写了《榆林道》,相比充盈着历史色彩的《陇关道》,《榆林道》中的故事反倒更多了一种淡淡的家事的味道。

对我而言,《榆林道》中的地名哪怕没有去过,也路过过,定边、靖边、子州、绥德、盐池……将这几个地方串起来的铁路叫太中银铁路,在当年这也算是回家的必经之路了。

哪怕已经过去8年——算算还真差不多就是这个时候,我至今还记得从山东出发前往天津,然后从天津一路经北京绕内蒙前往银川,在昏沉沉的黑夜之后,恍惚看到乌兰察布周边厚厚的还没有化冻的河流,坐几乎一整天的无聊,几天之后自银川出发返回山东的时候则是通过太中银铁路,一路翻山越岭,看着一个个*边的地名,横穿整个榆林,在列车熄灯之前到达太原——终于手机有信号了。再睡醒的时候,正好就到了五岳独尊的脚下了。

当时只道是寻常,巧合的是,前往银川最快的一条路还真就是这条太中银铁路——京包和包兰的组合实在是太耗人了。每每经过盐池之后,所面对的就是一连串的小城,而这些地名凸显的正是这里的边境之味。

除此之外,对于这里人们的生活我就一无所知了。

直到我翻开《榆林道》。

与从西往东前往山东类似,带着尘土感的《榆林道》(灰黄色或许是对陕北的客观描述,但却是对整个陕西的刻板印象了)开篇是自南往北的铁路旅行(自然是从西安出发)于我,这算是某趟行程的反向,毕竟从北京到西安的车有一趟是途径延安的,大抵就是类似的风光,差异或许是在北京启程的时候没有那么重的尘土感。

从地名就能体会到这条线的边关感——所以说叫“再见边关,再见故园”(作者显然已经不是第一次往陕北而去了),但是作者却并没有把镜头对准那些“王气黯然”后的遗迹(只要去一次陕西历史博物馆,就会体会啥叫王气黯然了),而是对准了在这些地方生活的人们,怎么讲呢,我这也算是在当年的路上下车了吧。

陕北的风貌其实挺无聊的,黄河的各种支流将厚重的黄土切割得支离破碎,河流的汇聚之处就能得到一个相对平坦的河谷平原,在这里就产生了聚落。而作者也没有太多地描述这种环境,正好,我也不用去额外了解了,只要调动回忆就能想个大概了。

对于一场再见,显然人是整个故事的核心,陕北可谓贫瘠,而这也是这里的一种生活的底色,但是这种贫瘠却不是灰黄色的,反倒是充满春意,正如翻开书掉落出来的明信片——米脂旧城中推门而出迎接的老太太。而这种瞬间在书中被文字记载得比比皆是,榆林的徐老汉,靖边的李三,安边的王师傅……当然,还有作者对自己祖辈缠绵的回忆……这些人们养羊,开店,做点小买卖,在灰黄中涂抹上生活的亮色。

在人生的大写意之外,还有生活的写意——陕北以及宁夏的羊肉(特别是滩羊)就是好吃,不接受反驳。但是这种好吃的羊肉也在一路涨价,慢慢成了一种很多人吃不起的吃食,作者很细心地纪录下了这种价格的变化,当然,还有冬天来一份羊肉的幸福,简直就是要撒花!除了吃,还有行,再回边关,是在近年,除了这些年众所周知的事情之外,作者还纪录下来了小城市交通的混乱,还有那种在路上的困窘,在细微处仿佛那碗羊肉的香味飘了出来……

书的末尾结束在同心,和媳妇唠起来,我说“同心离银川也就一步之遥吧,不就是盐池往南不远”,媳妇淡淡地说“你打开地图看看,这也叫不远?”遂打开高德一看,原来这两个地方有200公里的距离了。空间与感受在这个时候发生了一点错位和扭曲,毕竟同心是无论如何也没有走过的地方,而那些走过仅仅是没有下车的地方,是作者替我看到了铁路沿线那些我所未曾经历的风景,而这种风景,或许才是旅行的意义。

是了,我有点想吃羊肉了。

二、《从大都到上都》经历历史的时候,人们并不知道自己当时经历的是什么,历史是后来者对过去的定义,人生也差不多,往往需要一些坐标来定位,在回忆起来的时候,方便把时间切割成一段一段的,同样,对这一段段时间的梳理,也是对一生的回顾和标定。

如果说人生被一枚枚坐标标定,那么《从大都到上都》就是《榆林道》之后的那一枚。

“大都”是离开学校之后的第一站,虽然已经离开,但是往往很多事却依然会借助这段记忆,比如说明显对北京地铁更熟一点(废话,坐的次数多),就容易归纳西安地铁和北京地铁的共性——比如1号线都是东西向的,以及两个城市都有一座朝阳门。

而《从大都到上都》,则更像是一种对周边的探索,毕竟不论从哪个角度讲,北京在华北平原上都太特殊了。虽然在整个北京市区的视野上讲,北边强于南边,但是从整个北京市的视野上看,北京还是在比较靠南的地方建设的,而元上都则是在内蒙的锡林郭勒,从大都到上都,自然是由南向北,在行走中见证北京北部的生活与风光。

正巧,这条路也就是元代的辇道,作为北大历史学教授的罗新选择行走在这条路上,找寻那些在书中读不到的历史,同样,也是对现实的体会的探寻。

与充盈着故人和烟火气的《榆林道》不同,《从大都到上都》则少了一些烟火多了一些书卷(《榆林道》中胡成也访古寻今,但是更重要的还是人间烟火),一路走来一路读,看到的是与现在截然不同的风景。

在这里看到战与和,在经济上长城是农耕和游牧的分界线,明代迁都之后其实就相当于天子守国门,大萌僵化的财政结构决定了这是一个农耕王朝,而从大都到上都所穿过的正好就是整个农牧混杂的交界地带,在这里有内迁的蒙古人,他们被大萌用来对抗外面的蒙古人,但是当和平之后,他们反而被大萌冷落,反而降低了大萌的军事实力在。有来就有回,在塞外也有投奔对面的人,他们也被蒙古人遣返,两边都成了政治的牺牲品,或者说,成了“和平”的代价。

在这里看到交流与封锁,正是因为长城两侧的经济形式如此不同,在和平的年代,长城便就成了桥梁,在这种互市中,双方互相影响,比如大萌流行马尾裙,这大大刺激了与蒙古的马尾贸易,而这种贸易在战争时代,可能就是走私,当大萌打击的时候,便民便选择走向塞外,这个行为则大大促进了蒙古的汉化,长城内外两个世界的互动带来的是历史与文化的不同流向。

当行至上都的时候,历史学家罗新被留在了大都,到达上都的已经是旅行者罗新,当回眸山川与河流,遥思平原与山地,那些围绕在这段路上的风云变幻,一切都尘归尘,土归土,作者也不得不感慨,生何幸也!

三、《从莲花中浮现》&《日本国宝解剖书》当然,随着众所周知的事件的结束,去更大的世界看一看也是一种不错的选择,我读大学的时候三联在出林达的一系列作品(现在想想这人挺“公知”的),但是除了“近距离看美国”系列之外,林达还有一本《带一本书去巴黎》,当然《一路走来一路读》就有种《从大都到上都》的味道了。

随着时代的进步,近距离看XX已经不再需要“二传手”了,完全可以自己亲身走出去看一看,瞅一瞅,如果说往南可能会“噶腰子”,那么好多年才发生一次枪击案,死的还是前首相的国家,或许就安全许多,并且文化上也算相近,去看一看也不错。

但是虽然说文化相近,但其实差异并不小,比如说寺庙,在旅行中日本的寺庙要占更大地比例,在佛像和寺庙中藏着一个更加文化和本土的日本,并且日本的文物也颇有特色,其实这个时候就挺适合带两本书去日本的,这就是《从莲花中浮现》和《日本国宝解剖书》,巡礼古寺,解剖国宝,从天上的神佛到人间的国宝,剖析得痛快,玩的也明白。

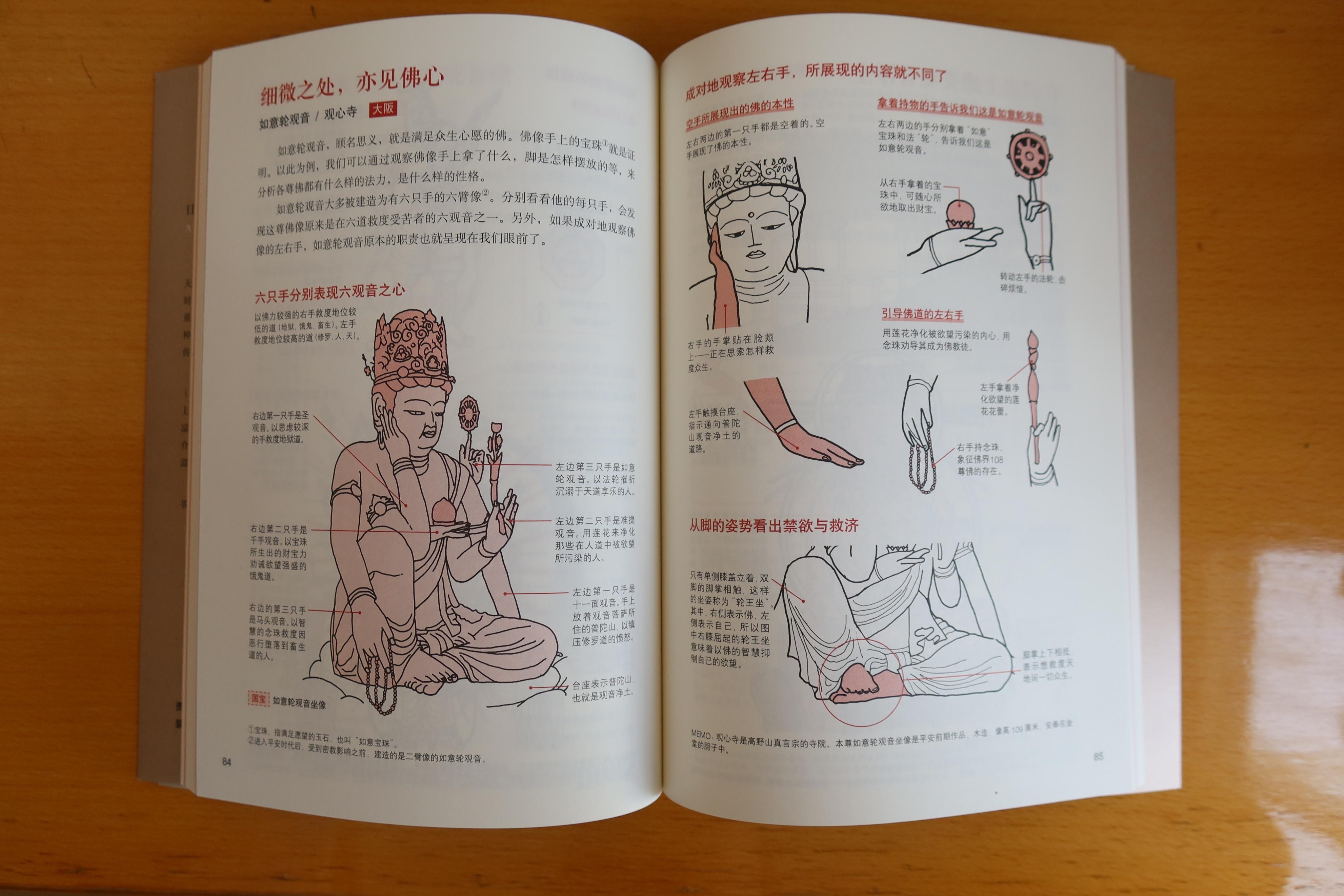

到达一座古寺,我们应该如何看懂观音的每一个细节?

比如如意轮观音,作为细分领域的菩萨,为什么有六只手?

为什么佛寺往往都建在高处?这是不是有其他更多的意思?

观音+地藏的二合一佛像,究竟应该如何分别分析佛像的每一个细节?

为什么会有马头的观音?这是一种地方特色?还是某种神秘力量的影响?

神佛们在莲花中浮现,浮现之后我们心中的疑惑在这里被解答。

而寺庙之外,文物也是历史与文明的纪录,在《日本国宝解剖书》的前言中,作者就点明了日本国宝的一个特点,就是不能出国,在这个视角上看倒是与“禁止出国展览文物”有点相似了。

5000年前的陶器被完好保存下来,有一个好听的名字“绳文雪炎”,当然,日本人的中二在文物上也有体现,这也被称为“NO.1”,或许是说这个东西保存得太完好了吧。而作为绳纹时代的产物,能做成这样已经算是很有艺术感了,而这个到底是动物还是火焰,则交给观众来选择吧。但是值得一提的是,这个东西居然有被烹饪的痕迹,或许现代人是无法想象这个器具到底是咋用的了。

而日本的盔甲也是那种很帅的存在,在奈良春日大社有这样一具铠甲,想不到这看起来很简单的铠甲,真分析起来是这么复杂。

侘寂可谓是日系美学的代表,那侘寂最原始的模样是什么呢?

自然是待庵,2帖的大小,通过巧妙的设计,对自然的调和与运用,充当光影的魔术师,让阳光打在主人身上,

现存最古老的利休茶室“待庵”,仅有2帖,在比北漂还惨的逼仄空间里却营造出日本侘寂美学的精髓,再加上合理的收纳,可以说这简直“太日系”了!

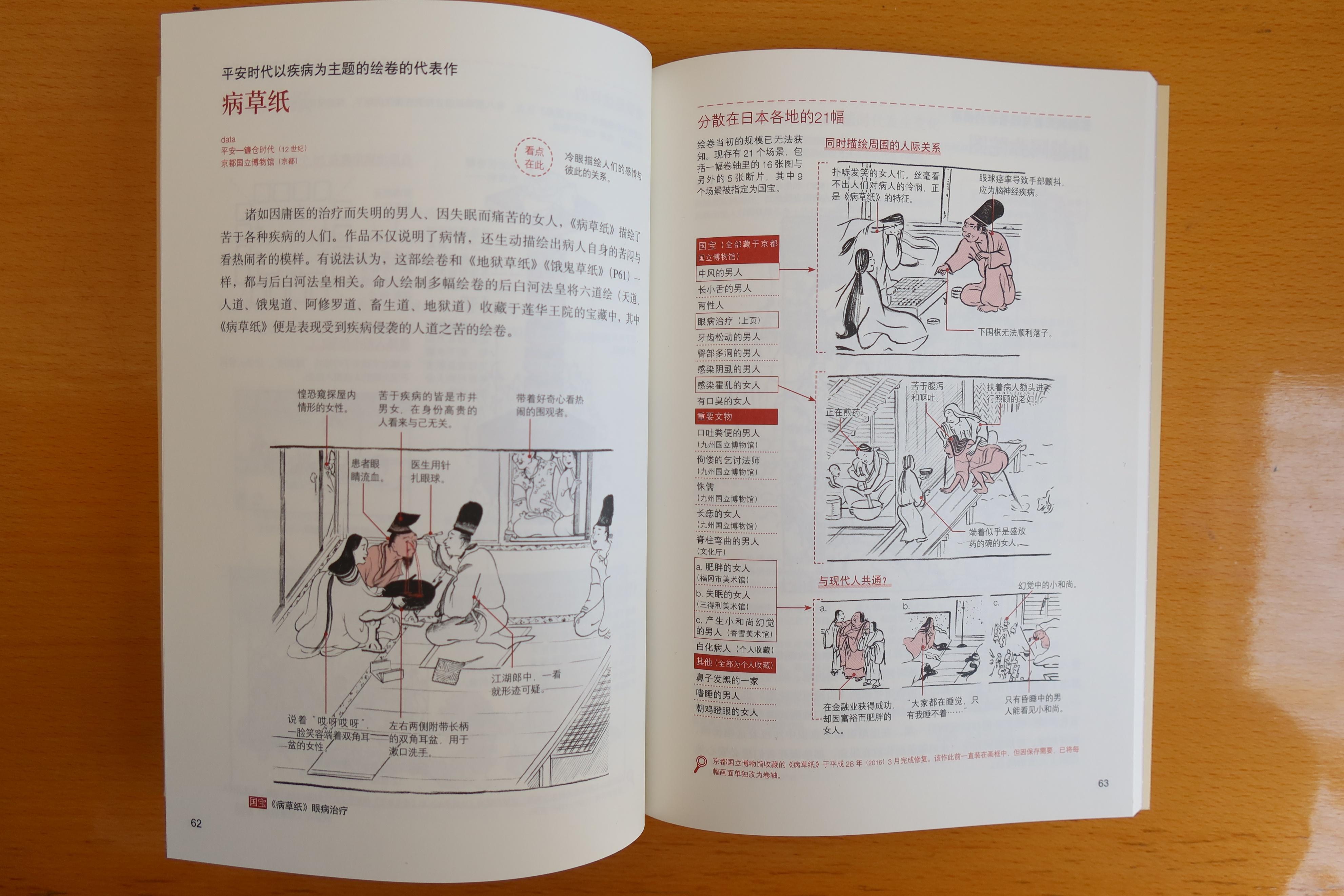

与那种干巴巴的端着的介绍文物的作品不同,《日本国宝解剖书》中还有很多有趣的小趣味,比如说《病草纸》,

画风虽然简单,但是却充满着生活气息,将当下的生活与成为文物的作品联系在了一起

当然,再怎么讲这还是一本旅行指南,在页面下部用小字标注着交通等信息。

四、文石leaf2电子书阅读器常言道读万卷书,行万里路,两个是不能偏废的,每每带本书出去玩的时候,感觉整个旅途都不一样了,当然,也期待国内也有类似的作品出现,毕竟随着公共卫生事件的结束,越来越多的人选择走出家门,带着一本这样的作品游览的感觉都不一样了。

出去玩的时候带上书自然是极好的,但是往往也是一件很愁人的事情,书这玩意的“死重量”实在是惊人,现在出去玩都追求一个轻量,带这玩意干啥?

但是看久了手机也不好,一个是电,一个是视力,前者每一个电量焦虑症患者都有数,后者的道理是不言自明的。这个时候带一个电子书阅读器就成了很好的选择。

其实电子书这东西本质上就是为了那个屏幕,依靠外界光源的特性完美模拟了纸质书,手机大小的电子书侧重的是便携,而那种墨水屏显示器则是爬格子的神,而7英寸的产品或许是电子书阅读器的黄金尺寸,能做的比小的更多,却没有增加太多的体积。

7英寸的产品有很多,但是文石BOOX Leaf2可能是最适合这个春天的。

leaf2的外包装尽力模仿了图书的风格,“见字如面,以书为礼”充盈着满满的书香气息

浅绿色的磁吸保护套洋溢着满满的生机,实在想不到还有什么比浅绿色更青春了,仿皮的材质摸起来就让人很舒服,让冰冷的电子产品多了一种生活的温暖。

吸力还是相当强的

保护套还有更多的玩法,这不仅仅是一个保护套,更是一个支架,leaf2可以进行屏幕旋转。这个时候只需要一个能蓝牙连接的键盘,瞬间就变得办公了起来。

取下保护套相当的容易,现在比较罕见的白色的面板配黑色的屏幕,怎么想都觉得非常春天,非常有活力,正好适合出去玩的时候用。而屏幕设计上并不是在整个面板的正中间,而是偏右的设计,在左侧留出了较宽的边框,正好可以用来握持。两枚实体按键放在中间,无论是翻页还是调整音量都很方便——leaf2是带外放的哦,而右侧的边框则极致地窄,看起来就很干练。

与正面相协调,leaf2的背面也是纯白的设计,但是仔细看却是“暗藏玄机”,Boox也就是文石的大logo就藏在这里,确实够低调。

leaf2的侧面处理感觉非常的舒服,四角全面的弧形设计有一种温润的感觉,厚度控制堪称完美,比USB-C稍厚一点,在这方面可是一点都没有浪费,文石leaf2内置存储已经达到64g,然后居然还能再加存储卡,最高到1T,对于电子书重度用户或者看论文的学术用户而言绝对是足够了。

在功能上,leaf2则全面对标手机,比如说悬浮球功能,点一个球实现返回,刷新,切换,滚动,关机等功能,值得一提的是,leaf2开启悬浮球的时候居然没有那么卡,就感觉没有那么“墨水屏感”,这种感觉真的好棒啊

leaf2的下拉菜单被设计在了右侧,功能也是相当全面,屏幕刷新和显示以及亮度和色温等细节的调节,旋转,刷新,截屏,位置,蓝牙和wifi,甚至还有一个录屏功能,感觉拖着这么一个要刷新的墨水屏,是有点难为处理器了。

Leaf2采用了亮度与色温分开调节的背光设计,当然,值得一提的事,leaf2的两种光是可以联调的,更好更快地让背光适合阅读。毕竟白天用冷光,不伤眼,晚上用暖光,看完睡得香

对于一款阅读器而言,最重要的事情当然是读书,leaf2的页面足够简洁,这里比较有特色的是书库和书城两个按钮,书库就是在书城中已经下载好的作品以及导入的文件,一般书城就只有一个(毕竟这么好的位置要给“亲儿子”)但是这里的书城打通了得到和京东读书,还是很方便的。

这是否意味着leraf2就只能在京东or得到来看书了呢?

自然不是这样,leaf2也是有内置的应用商店的,可以装的App数量,也是超乎想象。

如果京东和得到不用的,leaf2的应用市场中光阅读类App就有21款之多,微信读书,晋江,知乎,咪咕,bilibili漫画,甚至小众得很的单读和豆瓣阅读以及读库都有。而在新闻类里面则有雪球、财新和澎湃可以选择。

更惊人的则是办公领域的App,石墨,飞书,WPS,甚至还有钉钉,leaf2充分利用了7英寸屏幕的优势,这不仅仅是一台电纸书阅读器,这更是一个随身的小助手,而且用起来体验还不错,外出旅行的时候面对那些不得不办公的场景的时候,leaf2完全可以派上用场。

不错的阅读体验+内置扬声器+常用办公软件全齐+可扩展存储,leaf2在多种场合都能派上用场,不论是读书还是看新闻,不论是听书还是听音乐,不论是改稿子还是接收信息,leaf2都是一种全新的体验,就像机子本身的质感,让人感觉很温润,还贴心。