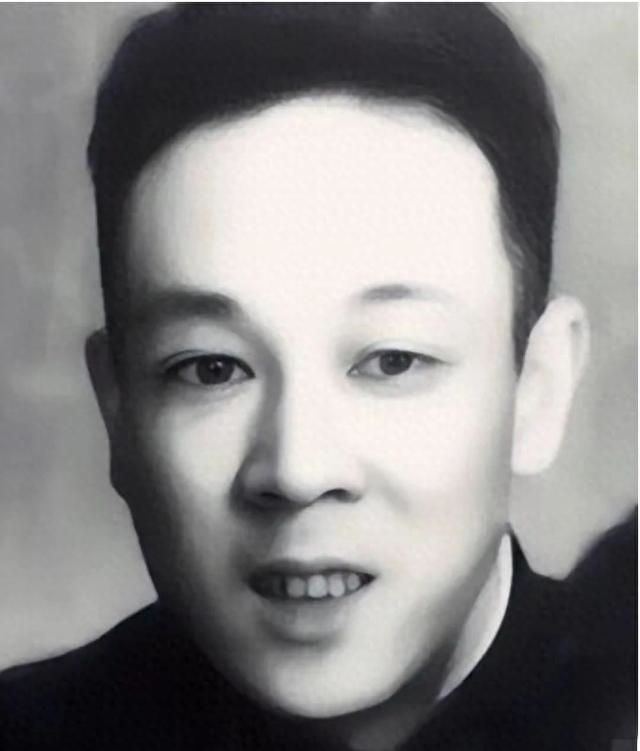

1974年,88岁的朱德颤抖着接过儿子朱琦的死亡通知书,这位戎马一生的元帅第一次在众人面前落泪:“我就这一个儿子,你们不该瞒我……”一句话道尽了将门之后的隐忍与牺牲。朱琦的一生,是战火中个人命运与国家洪流交织的史诗——3岁丧母、21岁被抓壮丁、27岁因战致残,却在父亲的教诲下,用另一种方式诠释了英雄的定义。

1916年,朱琦出生于云南军营,生母萧菊芳在他3岁时病逝。投身革命的朱德将儿子托付给继母陈玉珍。这位饱读诗书的女性不仅给予朱琦母爱,更用《新青年》等进步书籍启蒙他的思想。1927年“四一二政变”后,父子被迫分离,朱琦跟着继母辗转逃亡,甚至一度靠乞讨维生。少年朱琦曾回忆:“饿极时连树皮都啃过。”这段经历让他对民间疾苦有了刻骨铭心的理解。

1937年,21岁的朱琦被国民党强征入伍。朱德通过滇军旧部追查到儿子下落,周恩来亲自部署营救。在延安窑洞重逢时,51岁的朱德颤抖着抚摸儿子耳后的“拴马柱”胎记,父子相拥而泣——这一别竟是十五年。战火中的亲情,在这一刻化作无声的泪水。

抗日战争爆发后,朱琦主动请缨奔赴华北前线。朱德只留下一句话:“我儿不上前线,谁上前线?”在晋察冀根据地,这位团长冲锋时永远跑在最前面,战友评价:“他从不提自己是朱德的儿子。”1943年寒冬,日军榴弹的弹片击穿他的左腿,因缺医少药落下终身残疾。27岁的将军梦就此破碎,他一度将自己封闭在阴影中。

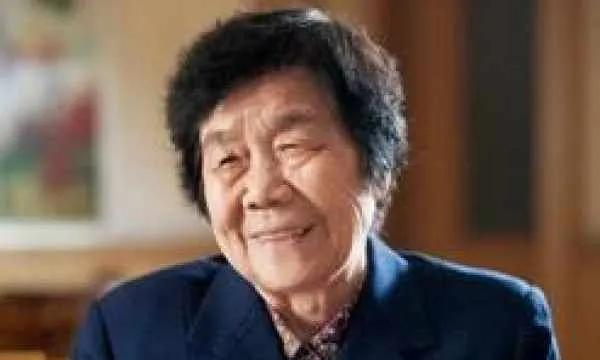

为了让消沉的朱琦重拾生活希望,继母陈玉珍张罗起婚事。1944年,17岁的赵力平在抗大初见朱琦时,这个蹲在墙角的补丁青年被误认为是伙夫。尽管彼此心生好感,流言却如尖刀般袭来——有人嘲讽赵力平贪图朱家地位,更有人讥笑朱琦“瘸子配村姑”。当两人险些被谣言击退时,贺龙拍桌下令:“今天必须结婚!”这段“包办婚姻”最终相伴28载,赵力平晚年坦言:“他教会我,爱情是志同道合的坚守。”

新中国成立后,朱琦本可凭团级资历担任领导,但朱德坚持让他从火车司炉工做起。残疾的左腿让铲煤变得异常艰难,他却在三年后成为“安全行车标兵”。1952年,当满脸煤灰的朱琦驾驶专列偶遇视察的朱德时,铁血元帅红了眼眶:“没想到坐上我儿子开的车。”锅炉房的热浪中,他用伤残之躯践行着父亲“要做革命接班人”的家训。

特殊年代里,朱琦被下放干校劳动,心脏病不断恶化。1974年临终前,他叮嘱妻子:“别给父亲添麻烦。”赵力平隐瞒死讯十天后,面对朱德追问才道出真相。白发人送黑发人的悲痛中,朱德挥笔写下挽联:“为人民服务,鞠躬尽瘁。”这八个字,成为朱琦一生最好的注脚——他的五个子女被接到中南海抚养,次子朱和平穿上了空军少将制服,幼子朱国华则延续着父亲的铁路梦。

历史的洪流中,朱琦或许只是“元帅光环下的影子”,但他用残缺的左腿丈量出一个真理:英雄之名的重量,不在于勋章的多寡,而在于苦难中的坚守。当蒸汽机车的轰鸣远去,留在岁月深处的,是一个儿子用一生写给父亲的无声告白。