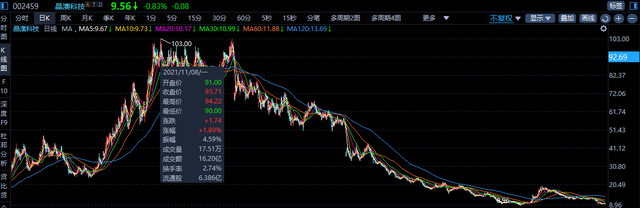

“430”“530”时间节点逐渐逼近,光伏产业链的降价潮已全面开启。

据索比咨询信息,截至4月17日,硅片、电池片、组件已持续两周降价。此前在抢装潮中价格纹丝未动的硅料,也出现大范围降价。

中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)表示,“531”抢装对下游产品的需求刺激基本已在4月中旬结束。随着“430”与“531”抢装潮的第一个时间节点临近,终端组件的需求基本达到最高点,下游备货接近尾声,后续需求会陆续下降。

由此看来,这轮由“抢装潮”带动的涨价小周期基本宣告结束。

急转直下的“库存压力”

光伏产业链价格急转而下的背后,是日益严峻的库存压力。

在组件环节,分布式市场的小型分销商正面临巨大冲击。随着组件价格不断下滑,前期囤货的成本压力令他们不堪重负,为回笼资金,不少分销商被迫低价抛售,加速市场价格下跌趋势。

电池片环节同样不容乐观。四月以来,行业维持高稼动率生产,而政策节点前市场需求却意外退坡,供需天平严重失衡。这种供需错配使得电池片库存快速累积,供过于求的局面愈发显著。其中,183N与210RN等主流规格产品价格应声下跌,成为市场波动的直接反映。

硅片厂商也深陷困境。受终端需求预期转弱以及电池片价格下跌的双重挤压,去库存成为企业的当务之急。为加速出货,众多硅片厂商纷纷祭出降价让利策略,市场竞争愈发激烈。

相比之下,硅料环节的库存危机更为突出。尽管此前经历了下游抢装潮,但行业库存仍居高不下。据索比咨询数据显示,3月硅料行业库存总量高达40万吨。当前,多数硅片厂商为降低成本,优先消耗自有多晶硅库存,大幅减少对外采购量。在市场需求持续萎靡的大环境下,预计4月硅料去库存进程将步履维艰,价格下行压力短期内难以缓解。

“刹不住”的扩产步伐

然而,在地方政府、投资企业等各方因素的共同促进之下,光伏制造业依然持续扩产。

据索比光伏网统计,2025年一季度,光伏产业链各环节共有87个项目进行动态更新。

从进展来看,共有14个光伏项目签约,14个光伏项目开、复工,20个项目投产或将投产,16个项目环评有新进展。

从环节来看,主要以硅料、硅片、电池、组件为主。

硅料硅片环节项目13个,电池、组件环节项目61个,辅材及其他项目13个。

一季度硅料产能集中投产,合盛硅业云南昭通40万吨工业硅项目点火运行,海东红狮10万吨多晶硅项目(总投资295亿元)进入试生产,南玻日升10万吨多晶硅项目同步推进,合计新增产能超20万吨。但硅料库存压力显著,截至3月底全行业库存达45万吨,多晶硅价格跌破现金成本线,企业仍处于普遍亏损状态。

硅片方面,晶美新能源新疆塔城12GW单晶硅拉棒切片项目启动,通威成都20GW单晶硅片项目适配N型电池需求,210mm硅片市占率突破65%。安徽华晟宣城三期异质结专用硅片项目投产,该项目总投资156,480元,全部建成达产后,预计年产3200百万片高效异质结电池专用单晶硅片。

电池、组件环节项目共61个。其中,29个电池项目对外披露了所涉及的具体技术。其中有14个异质结技术项目,占比最大;7个钙钛矿技术项目,5个TOPCon技术项目以及3个BC技术项目。

组件环节呈现多元化与全球化特征。爱旭济南10GWABC组件采用无银工艺,成本下降30%;博威合金埃及2GWTOPCon组件项目落地,配套本地化供应链建设,规避美国关税壁垒。海外市场中,印尼Gstar的3GW拉晶硅棒项目辐射东南亚,天合光能沙特3GW跟踪支架工厂瞄准中东大型电站需求,区域布局从单一产能输出转向市场深度渗透。

从项目区域来看,国内产能向能源成本低廉的地区集中。新疆以12个项目领跑,涵盖晶硅回收全产业链中心(130亿元)及12GW高效电池项目;四川聚焦硅片-电池一体化,仕净科技20GW基地与通威20GW单晶硅片项目形成集群效应。东部沿海地区则以技术密集为优势,江苏协鑫新型硅材料基地、浙江润马光能12GW电池项目开工,推动N型技术产业化落地。

“洗牌”或将延长

自去年以来,光伏行业就陷入“自律-市场好转-供需恶化-新一轮自律”的恶性循环。

尽管行业参与者心知肚明,却依旧试图通过产能扩张谋求发展。

对于大规模光伏项目,各地地方政府、投资机构等均表现出极高的积极性。在代建厂房、代采设备甚至“拎包入住”等极具吸引力的招商政策下,光伏企业得以以较低成本实现产能扩张,进一步激发了企业的扩张野心。即便项目最终失败,企业也无需承担全部损失,风险由地方政府和投资机构共同分担。

而在地方政府眼中,光伏项目不仅承载着发展优质产业、保障民生就业的重任,且前期已投入大量资源,因此即便面临困境,也只能硬着头皮推进。

此外,对于光伏企业领导人而言,即便企业经营不善,只要具备一定资产规模,就有国资接盘兜底,这无疑为企业的盲目扩张提供了心理退路。

有业内专家指出,过度友好的营商环境与国资兜底并非全然利好,容易导致光伏企业忽视风控,加剧产业杠杆效应,使本该淘汰的企业难以出清,进一步恶化行业内卷态势,最终让地方财政为市场乱象买单。

此次“抢装潮”虽在短期内推动部分落后产能出清,但也掩盖了行业的结构性矛盾,给运营良好的优质企业带来沉重负担。若行业洗牌过程持续过久,那些具备技术与资金优势的企业,也可能在漫长的消耗战中耗尽资源。

据悉,光伏行业已再度开启新一轮“自律”行动。4月,多家头部企业参与限产控价会议,未来计划通过设定出货配额、削减产能、联动报价等方式稳定市场价格,组件厂商也在与终端客户就6、7月执行价进行“补差”谈判。不过,自律只能缓解短期矛盾,行业未来走向最终取决于需求释放与供给出清的博弈。