太湖烟雨里的姑苏梦

暮春三月的苏州,空气里浮动着青团子的清香。

我沿着环太湖公路独行,湖水在晨雾中氤氲成一幅水墨长卷。

芦苇荡里惊起白鹭,翅尖掠过水面,荡开层层涟漪,恍若范蠡西施泛舟五湖的旧影。

这座被水浸润了千年的城市,连青石板缝里都渗着灵秀,转角处的老茶馆里,评弹声正和着水波节奏,吴侬软语里唱着:"太湖美呀太湖美,美就美在太湖水……"

苏州人常说"无水不成园,无园不依水"。

从胥口古渡到东山西山,七十二峰倒映着三万六千顷碧波,每一道山峦都是水的眉黛,每片水域都是山的明眸。

春日的太湖尤为多情,晨雾未散时,渔舟已载着新捕的"太湖三白"靠岸,银鱼白虾在竹篓里跳跃,映着渔娘头巾上的蓝印花布,恰似《平江图》上流动的市声。

湖泽浩渺中的天地诗行

运河织就的锦缎山塘河的橹声摇醒了姑苏的黎明。

这条自阖闾大城流出来的母亲河,至今仍在讲述着伍子胥筑城的故事。

两岸粉墙黛瓦倒映水中,老茶馆的铜壶喷着白汽,与河面上薄雾交织成纱。

船娘摇橹的手腕轻转,木船便滑进历史的褶皱里——乾隆南巡时曾在此驻跸,唐寅在此画过《落霞孤鹜图》,就连柳永笔下的"三秋桂子,十里荷花",也在这运河两岸轮回过千百次。

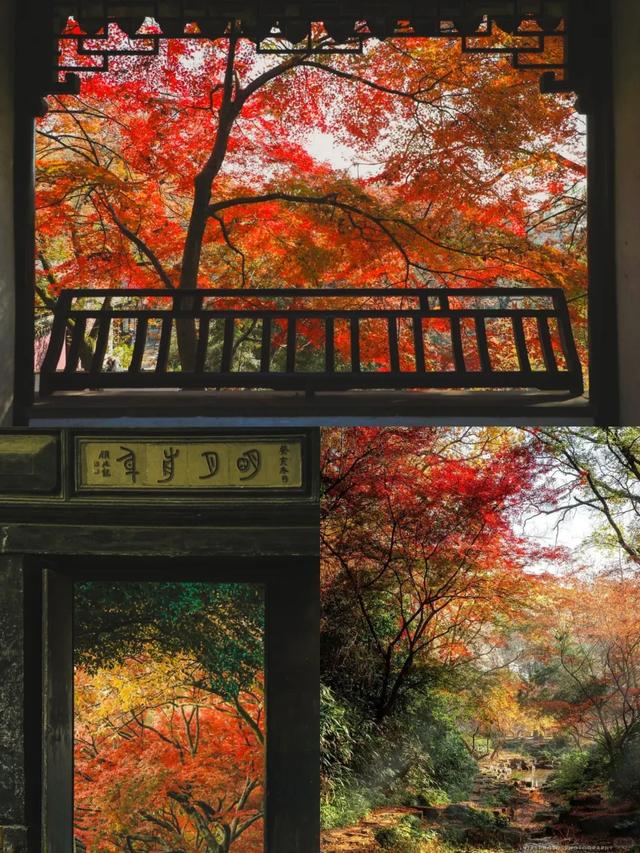

天平山的枫叶信笺秋日的天平山总让我想起文徵明的《天平山图》。

范仲淹先祖曾在此种下的红枫,如今已燃成漫山云霞。

石径蜿蜒处,"万笏朝天"的奇石与红叶相映,恍若古人遗落的诗笺。

山腰白云寺的钟声惊起松涛,落叶纷扬如撒金,落在游人肩头,便成了流动的笺注。

虎丘的冷香阁春夜宿虎丘,枕着剑池水声入眠。

月光漫过"真娘墓"前的篆烟,照见"冷香阁"匾额上斑驳的题咏。

这里藏着苏州最矜持的花事:玉兰开时如霓裳羽衣,谢时却化作满地霜雪。

明代文震孟曾在花下置酒,邀友共赏"玉雪霏微"之景,如今花魂依旧在雕窗间游荡,等待下一个懂得"一树春雪葬诗魂"的知音。

咫尺林泉里的四季诗篇

拙政园的荷风四面夏至时分,拙政园的荷塘便成了天然诗社。

李公麟笔下的"十八曼陀罗"在绿叶间若隐若现,王献臣当年构园时,特意引活水绕阁,为的就是这"香远益清"的意境。

画舫从"远香堂"前划过,惊起蜻蜓点破水面,涟漪荡碎了轩窗上的竹影,也荡碎了文人案头的诗笺。

留园的冠云峰冠云峰独守留园一隅,瘦硬如铁的褶皱里藏着太湖石亿万年的记忆。

秋雨连绵时,石上苔痕转为墨绿,与周围枫红形成天然对仗。

俞樾曾在"曲廊"题写"别有天",转过十二道花窗,果然见冠云峰在雨中化作一柄青锋,直指被云气濡湿的苍穹。

耦园的连理藤春日耦园,连理藤爬满东墙。

沈秉成与严永华在此隐居时,特意在"山水间"题写"枕波双隐",如今藤萝依旧缠绵,只是赏花人已换了百代。

廊下"鸳鸯厅"里,木雕雀替上的和合二仙笑看人间,漏窗外的芭蕉绿得正浓,仿佛要滴落几串唐寅题写的"蕉叶诗"。

吴侬软语中的风华绝代

昆曲里的水磨腔在平江路的全晋会馆,偶遇兰苑昆剧团的《牡丹亭》。

杜丽娘的水袖甩过百年雕花梁,惊醒了梁间燕雀。

那"原来姹紫嫣红开遍"的唱词,在雕花窗棂间流转,与园中的木香花纠缠成结。

老茶客捧着碧螺春,听得入神时,茶烟在银鬓间袅袅升起,与台上水袖化作同一缕云烟。

评弹里的市井烟火陆文夫笔下的"朱鸿兴"面馆,如今仍是评弹艺人的据点。

三弦叮咚里,金曾豪的《芦花放》被唱得百转千回。

跑堂的吆喝与弦索声交织,老食客们嚼着焖肉面,听艺人用吴语讲述"三笑姻缘",面汤的热气氤氲了百年光阴。

忽然弦索骤停,只余琵琶独奏,恍若张翰在《思吴江歌》里写的"秋风起兮木叶飞"。

苏绣里的光阴刺绣镇湖绣娘的手艺,能让时光在绫罗上开花。

我曾在姚建萍的工作室,看她们用劈丝技法将蚕丝分成六十四分之一。

针尖起落间,太湖的晨雾、园林的漏窗、昆曲的云手,都被绣进尺素之中。

最动人的是《百蝶图》,百种蝴蝶振翅欲飞,细看蝶翅上的鳞粉,竟是用孔雀羽线绣成,在灯光下流转着虹彩。

舌尖上的姑苏风雅

三虾面的时令密码夏至前后,朱鸿兴的灶台上总飘着虾籽的鲜香。

虾脑如琥珀,虾仁似白玉,虾籽若金沙,三者混于面上,需用特制的"过桥"吃法——先将面挑入汤碗,再倒入三虾浇头,最后撒些葱花。

老饕们深谙此道,他们知道只有头汤面才能衬出河虾的鲜甜,正如乾隆下江南时所说:"此面只应天上有"。

蟹粉小笼的玲珑心金秋时节,得月楼的蟹粉小笼最见功夫。

师傅们拆蟹肉必用紫铜蟹针,取蟹黄须用象牙剔子。

十八道褶子捏得如花瓣初绽,上笼蒸时须用老竹叶垫底。

轻咬破薄如蝉翼的面皮,蟹膏如熔金流淌,配着姜醋碟,恰似唐寅在《事茗图》里题写的"蟹眼已过鱼眼生"。

三鲜街的烟火气葑门横街的早晨,是苏州最生动的市井诗。

油氽团子在油锅里翻滚,青团子的艾草香混着酒酿饼的甜香,粢饭糕的脆响与奥灶面的热气此起彼伏。

卖花阿婆的篮中,白兰花与茉莉花争奇斗艳,而老茶客的紫砂壶里,正泡着今年新采的碧螺春。

忽然谁家灶台飘出鳝丝炒鳗鲡的香气,整条街巷都跟着醉了三分。

山水诗意的终极栖居

苏州的山水是长卷,园林是册页,人文是印章,美食是题跋。

在这里,连呼吸都浸着诗。

当你在虎丘剑池畔听见泉水与碑刻的对话,在耦园连理藤下读懂木石前盟,在评弹弦索里触摸到历史的心跳,便会明白为何乾隆要六下江南,为何白居易要在此买园置宅,为何文徵明画中的草虫都带着书卷气。

暮色漫过北寺塔时,整座城开始亮起灯笼。

山塘河的游船载着琵琶声摇向夜色深处,平江路的咖啡馆飘出拿铁与碧螺春的混搭香。

这是苏州的魔力——它能让2500年的光阴在茶碗里打转,让山水诗意的栖居成为日常的注脚。

若你也想在这幅活色生香的长卷里落下款识,何不在某个烟雨迷蒙的清晨,推开雕花窗,让苏州的山水诗意,从此栖居在你的生命里?