暮色中的宿县城头被三发赤色信号弹刺破,1948年11月15日17时30分,第三纵队司令员陈锡联挥下的总攻令宛如惊雷炸响。三十门山炮、野炮组成的钢铁洪流将城墙撕开道道裂口,这座扼守津浦铁路的兵家要地,从此被载入解放战争的决胜史册。被后世称为"锁喉之战"的宿县攻坚,在中央军委连发的两道"死命令"里刻画出惨烈度——当"不惜代价夺城"的电文化作战场硝烟,江淮平原控制权的天秤已悄然倾斜。

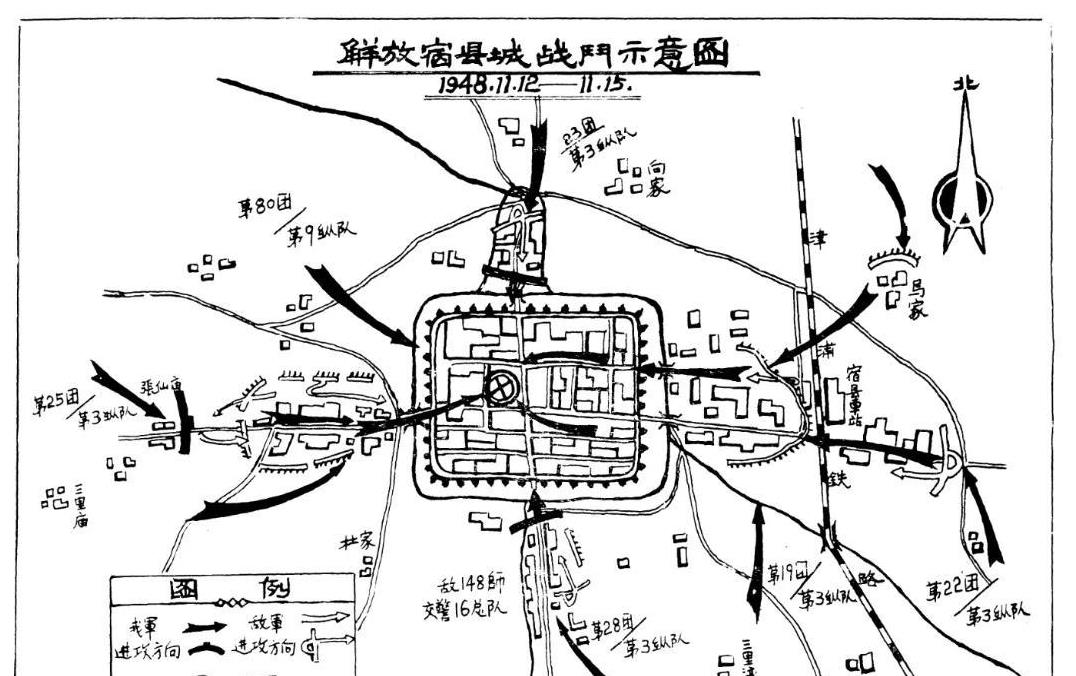

致命落子:破局者的谋略艺术以兵要地志的眼光打量,宿县恰似卡在徐州与蚌埠间的钢楔。7.5公里的六朝古城墙内,1.8万包精米的粮垛堆成小山,火车站里满载美械的军列日夜轰鸣。国民党在此打造的"铁甲龟壳"令人咋舌:148师缩在日军遗留的混凝土工事里构筑核心阵地,头戴德式钢盔的交警总队沿城墙布防,装甲第七营的M3斯图亚特坦克如困兽蛰伏。如此铜墙铁壁,却被中原野战军用"瞒天过海"的妙计撕开缺口。第三纵队自郑州奔袭而来的行军路线堪称迷魂阵,日均40公里的强行军配合频繁的无线电佯动,让守将张绩武误判我军将在北门主攻。当国民党军官们紧盯北郊旷野时,九个精锐营已摸到东南西三关,像钢钳般卡住守军咽喉。"暗度陈仓"的布局里藏着致命杀机——两支工兵连提前三天化装潜入,将护城河水闸的机密摸得门清。

炼狱烽烟:燃烧的生命计量东关化作人间炼狱的那个深夜,日军修建的"小东京"兵营见证了解放军步兵的智勇双全。四十座钢筋混凝土建筑组成的立体火力网,被第七旅用"多点开花"的爆破解构。工兵连长赵大柱带着敢死队,腰缠棉布条在弹雨中匍匐前进,用TNT炸药包在十二小时内炸出十七道缺口。最惊心动魄的是机枪手靳立功与装甲车的对决——这位神射手发现美制M3装甲车观察窗的视觉盲区,用七发7.92毫米子弹完成"轻武器反装甲"的战场奇迹。西门争夺战把惨烈二字刻进每寸土地。第九旅25团3营迎着交叉火力全营压上,冲锋道路每平方米落弹超过五十发。战报记载主攻八连战士李长海在突破时连投87枚手榴弹,炽热的弹片三次嵌入肩胛仍在冲锋。卫生队长王德胜的回忆录字字泣血:"东南角楼下的砖缝里尽是碎骨血浆,战士们的绑腿浸透血水后硬得像铠甲,冲锋号甚至盖不过重伤员的呻吟声。"

攻心夺魄:看不见的决胜要素当红色战旗插上宿县钟鼓楼时,真正的决战才刚开始。龟缩在福音堂的交警第一旅残部还不知道,他们即将领教解放军"七分政治"的威力。班长李正堂带人把两箱MK2手榴弹吊上教堂钟塔,每隔十分钟往下扔三颗——爆炸声在穹顶形成的恐怖回响,比枪炮更摧折敌军意志。被俘参谋钱卓严的供词揭露崩溃时刻:"共军用留声机整夜播放家属寻亲录音,晨光初现时,已经有士兵把枪栓丢进圣水池。"?数字密语:血火浇铸的战略天平

翻开第三纵队的战损清单,每一组数字都是战争艺术的注脚。夸张的12700:1歼敌比背后,是张绩武部死守据点带来的人员密集伤亡;缴获的六门M1型75毫米山炮后来在江阴要塞怒吼,验证了"取之于敌"的战场经济学。最耐人寻味的是4.7:1的伤亡交换比——国民党军引以为傲的工事群,反而成了困死自己的铁棺材。当双堆集的黄维兵团因断粮开始杀马为食,粟裕望着作战地图露出微笑:这场耗时五十三小时的攻坚战,撬动了六十万国军的命运天秤。当朝阳染红残破的宿县城垛,千年古城的每一块墙砖都在诉说攻守谋略的终极较量。美军顾问团报告里"不可思议的东方战例",用燃烧弹与手榴弹验证了兵圣箴言:战阵之势在人心,高墙壁垒终成沙。正如陈毅在庆功宴上的感慨:"我们砸碎的不只是城门,更是敲响了蒋家王朝的丧钟。"那满地碎砖裂瓦间,历史的车轮已轰然转向新的轨迹。