声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

李自成的一生像是一出跌宕起伏的历史大剧,开场时轰轰烈烈,结局却令人唏嘘。

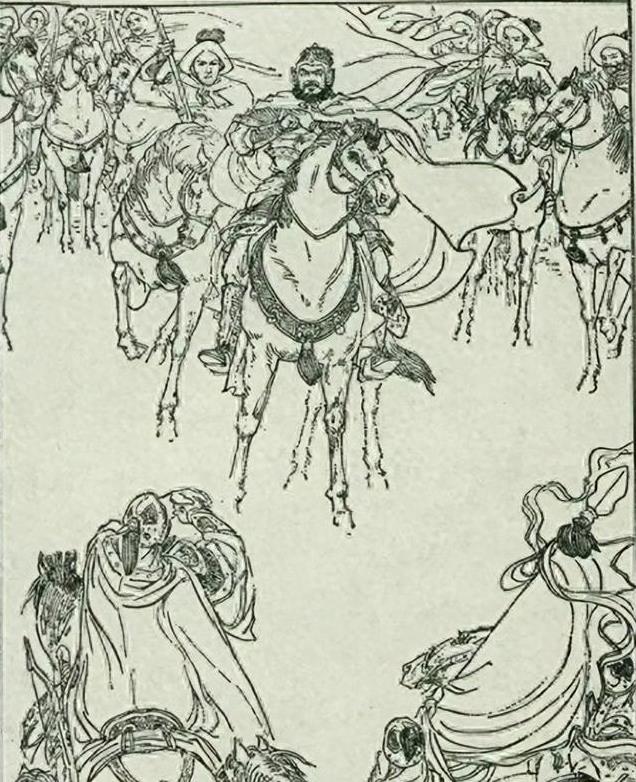

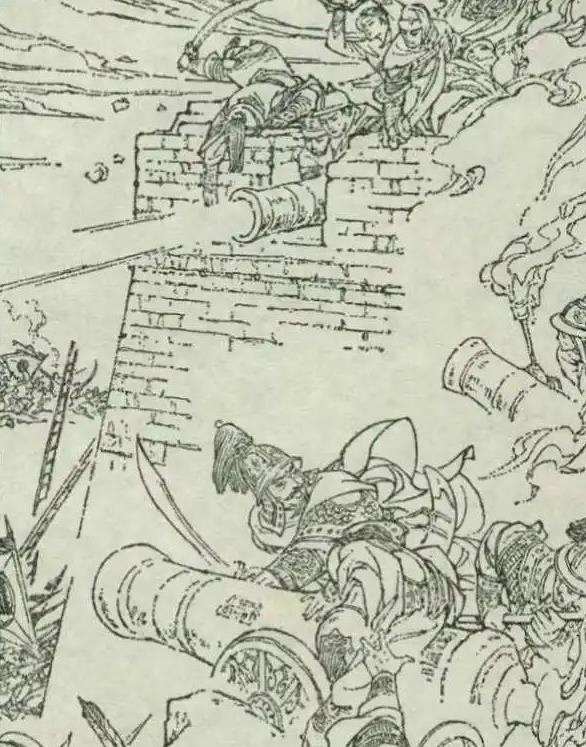

曾经,他号称“闯王”,带领大顺军从黄土高原一路席卷中原,推翻了风雨飘摇的大明王朝。

然而,短短两年后,这位乱世枭雄却在偏僻的九宫山倒下,甚至死因都成了谜团。

一个叱咤风云的人物,竟以这样仓促的方式谢幕,实在让人难以释怀。

为什么会这样呢?

1644年,北京城破,崇祯皇帝自缢煤山。

李自成的大顺军一度成为中原的主宰。

然而,胜利的光环转瞬即逝。

清军南下、明朝残余势力反扑、大顺军内部矛盾激化,所有的不利因素迅速压垮了这个刚刚建立的政权。

李自成从北京撤退,转战中原,连败于山海关、武昌、九江等地,每一场战斗都让他的军队元气大伤。

更糟糕的是,他的主要将领接连阵亡或被俘,军心涣散,士气低落。

到了九江一战,大顺军已然是强弩之末,大将刘宗敏被擒后惨死,军师宋献策下落不明,连李自成的两位叔父都没能幸免。

这支曾经不可一世的队伍,如今只剩下残兵败将,拖着疲惫的身躯四处逃窜。

就在这个时候,李自成做出了一步险棋。

他计划引清军与南明军交战,自己则趁机南下,寻找一片清军尚未牢牢控制的区域东山再起。

从战略角度看,这似乎是他唯一的选择。

然而,事情的发展却完全超出了他的预料。

南明的左良玉军队在主帅病死后,迅速投降了清军,李自成的计划落空,反而将自己推到了绝境之中。

前有明军余部的封锁,后有清军的大举追击,大顺军陷入了无路可退的困局。

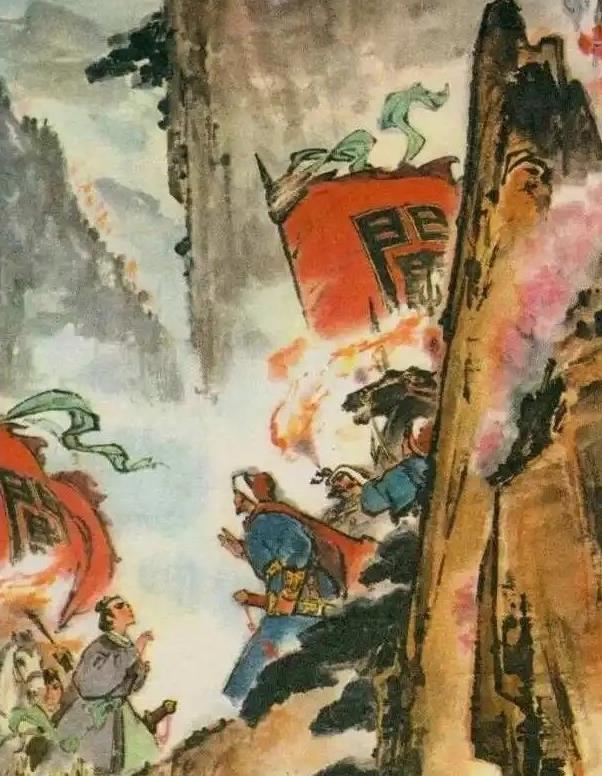

1645年夏天,李自成率领不足万人败退至九宫山。

这是一片人迹罕至的山区,地形复杂,加之盛夏酷热难耐,部队中的士兵饥饿、疾病交加,伤员和病号比比皆是。

粮草的匮乏成了压垮大顺军的最后一根稻草。

为了维持部队基本的生存,李自成派兵四处筹集粮草,但山区的乡民早已对这支流寇心生敌意,甚至联合乡勇设伏狙击,导致大顺军损失惨重。

士兵们不仅吃不饱,还人心惶惶,部分人干脆投降了清军。

就在这时,清军的追兵赶到了。

英亲王阿济格率八旗大军逐步逼近九宫山,对困守山中的大顺军展开了全面围剿。

清军的目标很明确,就是要彻底消灭李自成及其残余部队。

此前几次战斗中,清军对大顺军形成了碾压之势,兵力、装备和士气都占据绝对优势。

而大顺军却是疲惫不堪,几乎没有还手之力。

李自成的部队在山中与清军断断续续地作战,却一次又一次地被击溃。

没有退路的李自成,选择亲自带着亲兵侦查地形,试图找到一条突围的希望。

然而,他却在一次侦查行动中与队伍失散,孤身一人藏入牛脊岭的一座破庙。

正当他在庙中休息时,当地的乡勇发现了这位落魄的闯王。

混战中,李自成被乱刀砍杀,头颅被砸得面目全非,结束了他短暂而激烈的一生。

然而,这样的结局真的可信吗?历史总是喜欢留下一些未解的谜团。

关于李自成的死,还有不少传说流传至今。

有人认为,死在九宫山的并非李自成本人,而是他的替身。

真正的李自成早已剃发出家,隐居深山,度过了余生。

这种说法虽然缺乏直接证据,但也反映了人们对这位乱世枭雄的复杂情感。

他是农民起义的领袖,也是历史的悲剧人物,既创造了辉煌,也承担了失败。

李自成的失败,既有天时地利的缺失,也有他个人决策的失误。

在那个风云际会的时代,他的选择往往受到局势的压迫,很多时候是不得已而为之。

比如,他本有机会在撤出北京后转守为攻,但却急于南下,错失了巩固根据地的机会。

他试图利用明军和清军的矛盾,却没料到南明的将领如此不堪一击。

而最终,他的部队在九宫山被清军合围,彻底走向崩溃,这既是因为清军的强大,也与大顺军自身的疲惫不堪息息相关。

不过,李自成的故事并没有随着他的死而完全结束。

这位“闯王”的形象在后世一直引发争议。

他是推翻腐朽明王朝的英雄,也是导致中原陷入混乱的“罪人”。

他带来了希望,也带来了灾难。

有人同情他的无奈,有人批评他的短视。

但无论如何,李自成的经历为我们提供了一个观察历史、思考命运的绝佳角度。

有人说,历史是胜利者书写的,而失败者的声音往往被湮没。

李自成的结局,也许正是这种历史规律的一个缩影。