2022年7月,38岁的谢某通过哈尔滨城投集团公开招聘进入试岗,经高层确认符合入职条件后,却遭遇“国企改革”与“人事冻结”的双重阻击。尽管完成三个月试岗并通过二次面试,但人事部门以“编制冻结”为由暂缓签约,这一拖延竟持续900余天。2023年7月国企重组后,谢某被划转至新成立的城发投集团办公室,但其劳动关系归属成为争议焦点:城发投称其应“落位”原招聘单位城投,而城投在仲裁时却主张谢某系“无偿劳务”。

更荒诞的是,2024年9月城投提出补签劳务合同时,谢某发现其员工号早已录入城投系统,行政发文审批记录达87份,甚至内部系统截图显示其隶属于综合办公室。然而,当谢某拒绝临时工性质的劳务合同后,城发投与城投互相推诿,最终迫使其发出《被迫解除劳动关系通知书》。

证据链的致命缺陷谢某虽提供工作文件、办公照片、系统截图等材料,但缺乏工资支付凭证、社保记录等核心证据。劳动仲裁委指出,劳动关系认定需综合考量管理从属性、报酬支付等要素,而谢某既无考勤记录,也未领取过工资条。这种困境源于企业系统性规避:通过“试岗”名义用工却不建档,借“人事冻结”拖延签约,形成“新单位不认旧账”的维权困局。

时效性与地域司法差异根据《劳动争议调解仲裁法》,二倍工资主张时效存在地域差异:北京等地采用“逐月起算”,用工满两年即超时效;而湖北等地采用“劳动关系终止起算”仍可主张。谢某案件凸显制度差异对劳动者的二次伤害。

举证责任倒置的适用争议律师指出,工资支付凭证等本应由用人单位掌握的证据,在司法实践中却未完全实现举证责任倒置。谢某案件中,城投否认存在劳动关系,而谢某难以获取企业内部的考勤、薪酬记录,导致举证失衡。

2024年东北国企用工普查显示,12.7%的用工属于“试岗人员”“储备干部”等名义用工。这种模式既规避《劳动合同法》的签约时限,又利用“编制冻结”进行人员清退。谢某案件中,城投与城发投通过架构调整推诿责任,致使其成为体制夹缝中的“透明人”——那些盖着公章的文件能证明企业运转合法性,却无法证明劳动者的存在。

更值得警惕的是,部分国企将“改革承诺”异化为拖延工具。城发投曾承诺“人事解封后安排落位”,却要求签订劳务合同;高层领导口头保证“补发工资”,却在仲裁阶段矢口否认。这种权力与权利的失衡结构,暴露出劳动者在制度性陷阱中的极端弱势。

证据保存的“三重防线”

入职凭证:留存加盖公章的录用通知、岗位说明(如网页8中城投招聘明确要求“统招本科、签订正式合同”);

履职痕迹:每日备份系统录屏、工作邮件,谢某保存的87份审批文件即为关键证据;

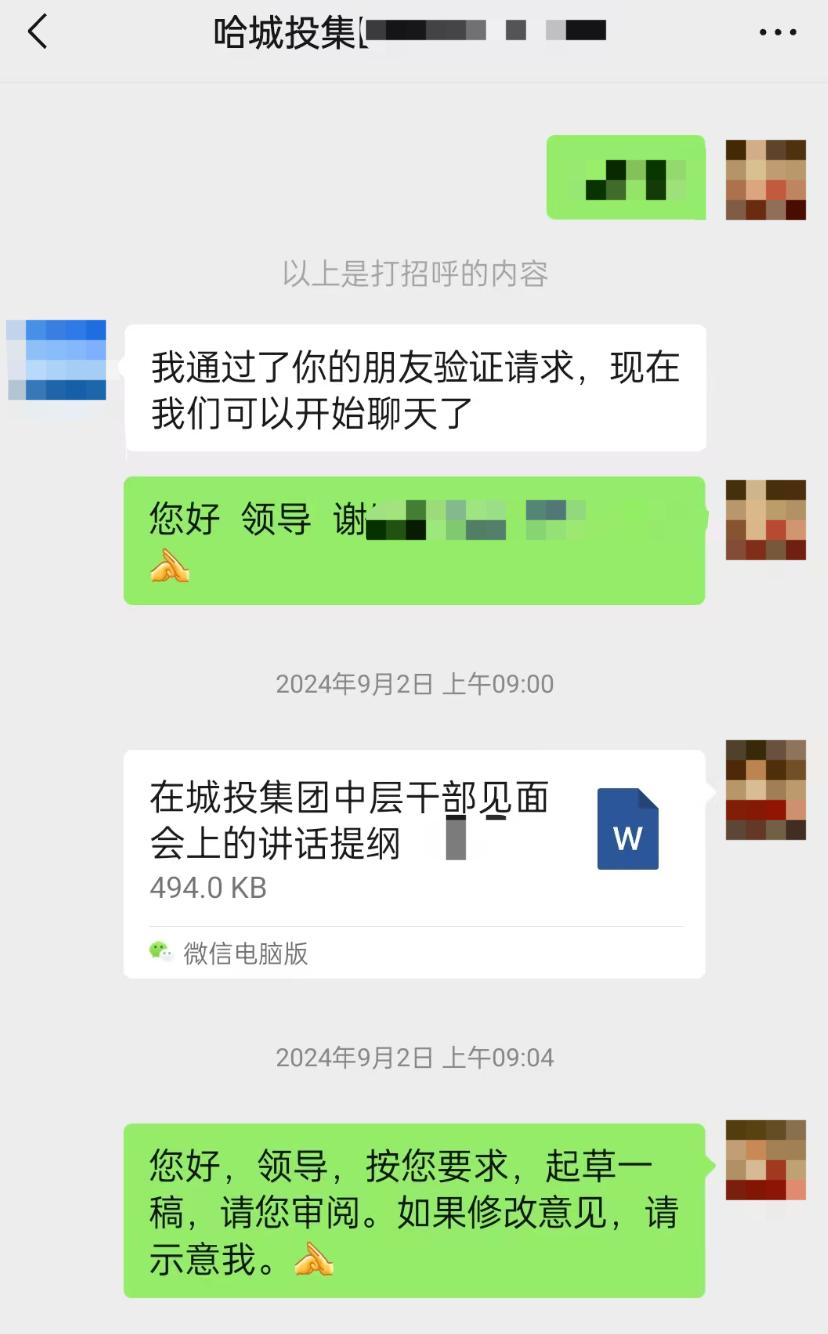

沟通留痕:重要承诺需书面确认,微信沟通应包含对方身份信息,谢某与杨副部长的录音成为仲裁重要依据。

时效管理的“双轨策略”

仲裁时效:注意1年时效起算点,跨省工作者需关注属地司法解释;

证据时效:电子证据需及时公证,沟通录音应保留原始载体。

司法救济的多元路径律师建议可同步采取劳动监察投诉、民事诉讼等途径。若仲裁败诉,应在15日内向法院起诉,并申请调取企业内部的员工名册、薪酬发放记录等关键证据。

五、制度完善建议:从个案到系统性改革用工主体责任强化:禁止国企以“试岗”“储备”等名义规避劳动合同,违者纳入企业负责人考核;

证据推定规则优化:对工资支付凭证等由用人单位掌握的证据,实行举证责任倒置;

时效标准统一:全国统一二倍工资时效起算规则,消除地域差异对劳动者的不公;

监察前置机制:劳动部门应主动介入长期试岗、迟延签约等异常用工,而非被动等待投诉。

结语:当改革承诺无法兑现为工资条此案暴露出劳动者权益保护在制度衔接中的脆弱性。城发投大厦电子屏上“深化国企改革,保障职工权益”的标语,与谢某被迫带着工作记录离开的场景形成刺眼对比。法治化改革不应止于口号,而需通过“制度防护网+个体证据链”的双重保障,让每个劳动者的付出都能转化为实实在在的工资条。