“小皮球,架脚踢,马兰开花二十一”。

这首童谣,相信很多人都耳熟能详,它不仅是我们童年的回忆,也是毛阿敏在1992年香港"八一晚会"上演唱的歌曲。

而就是这简单的几句歌词,居然在32年前,将中国的军事机密暴露给了全世界。

那么这首简单的儿歌背后究竟蕴藏着哪些的重要军事机密?

《马兰谣》童谣的背后《马兰谣》原本是一首简单的童谣,却在其诞生后的几十年里,深深地植根于中国几代人的记忆中。它的旋律优美、歌词简单,即使今天,它依然是无数人心中的经典,尤其在1992年由毛阿敏演唱后,这首歌更是成为了全民的记忆。

毛阿敏在1992年香港“八一晚会”上演唱的版本,可以说是《马兰谣》的一个转折点。这首歌迅速从儿童歌谣变成了具有广泛社会影响力的歌曲,几乎遍布大街小巷。在那个信息传播速度相对较慢的年代,这样的广泛传播和反响可见一斑。毛阿敏的清新嗓音与这首歌的节奏完美契合,使得歌曲迅速进入了各类媒体,特别是在电视、广播中,大家都会不自觉地哼唱这首歌,似乎它已经成为了全民的共同记忆。

尽管《马兰谣》最初是以一首童谣呈现,但它背后隐藏的意义却极为深刻,尤其是在那个特殊的历史背景下。马兰基地,作为中国的第一个核试验场,背负着重大且机密的国家任务,而这首歌的歌词,无意中成了与这一秘密基地相关的重要暗号。

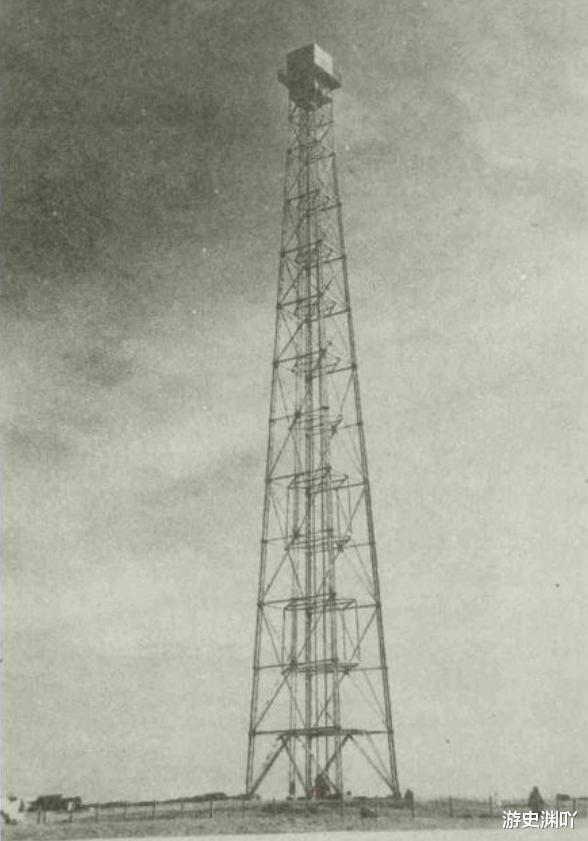

歌谣中的数字和词汇看似简单,但实际上另有深意。比如,“马兰花开二十一”中的“二十一”指的不是普通的数字,而是指代了马兰基地的“第21试验基地”。“小皮球”并不是普通的儿童玩具,而是原子弹的代号,代表着国家在核武器研制上的初步成果。“架脚踢”则隐喻了实验基地中专门用于核爆试验的102米高铁塔。这些巧妙地融入歌谣中的暗号和符号,其实是科学家和军人在极度保密的条件下,传递关键军事信息的方式。

这首歌原本是在马兰基地的科研人员和工作人员中间流传的。它既是对长时间艰苦工作的调侃与舒缓,也是在不为人知的环境下,彼此间的信号传递方式。随着时间的推移,特别是在毛阿敏演唱后,这些本应保密的信息意外地被广泛传播,最终使得《马兰谣》成为了几乎每个中国人都知道的歌曲。

对于大多数人来说,这首歌依然是儿时的记忆,而对于少数知情者来说,它是一个无法言说的暗号,承载着中国在核武器研发上的卓越成就与艰辛过程。通过这首歌,我们不仅感受到了中国核武事业的发展历程,也能在其中窥见那些为了祖国未来不懈奋斗的科研人员、工程师和士兵的身影。

马兰基地的秘密1945年,美国在日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹。轰隆一声,两座城市瞬间化为废墟。这一刻,整个世界都震惊了,核武器时代就此拉开帷幕。

中国,作为一个新兴的独立国家,感受到了空前的压力,国家安全形势变得异常严峻。面对外部的威胁和国内政治形势的变化,国家领导层意识到,拥有核武器已是不可或缺的国防需求。

1950年代初,中国开始悄悄地策划自己的核武器研发计划,并制定了详细的科研蓝图。此时,马兰基地的选址成为了其中的一个重大课题。为了保护国家安全,研制核武器的工作必须在极度隐秘的条件下进行,不能让任何外部势力察觉到中国的意图。这要求选择一个偏远、隐蔽且安全的地区作为实验基地。

最终,经过长时间的勘察与论证,科学家和军事专家决定将核试验基地设立在新疆的罗布泊地区。罗布泊位于中国西部的戈壁滩中,周围是无人区,地形平坦且交通较为不便,非常适合进行核实验。这里地广人稀,远离任何大城市和战略要地,是进行高度机密核试验的理想选择。

罗布泊的干旱气候、强烈的日夜温差、以及缺乏水源和资源的条件,给基地的建设带来了前所未有的挑战。但正是这样的极端环境,也为基地的安全性提供了保障。

马兰基地的建设也是一项艰巨的工程。在这个地区,建筑材料的运输和设施的安装都面临着巨大的困难。为了避免引起外界的注意,基地周围的设施和运输通道都被巧妙伪装成普通的农用或者矿用道路,以便于低调处理各种物资运输工作。

马兰基地的保密性在核试验过程中至关重要。为了确保国家的安全,不仅基地的选址和建设必须严格保密,连整个核武器研制过程都必须隐藏在迷雾中,不容外界窥探。基地内的科研人员、技术人员以及军人,都在保密协议和军令的约束下,严格遵守“机密”规定。

即使是与外界的人员接触,也只能通过非常规的暗号和密语进行。基地的核心成员利用这种密语和歌谣,将机密信息传递给其他工作人员,而外界几乎无法察觉。

为了确保基地的绝对隐秘,甚至连马兰基地的存在都没有在中国的公开地图上显示。这个秘密地点,就像是消失在历史长河中的一颗明珠,悄无声息地贡献着中国的核事业。

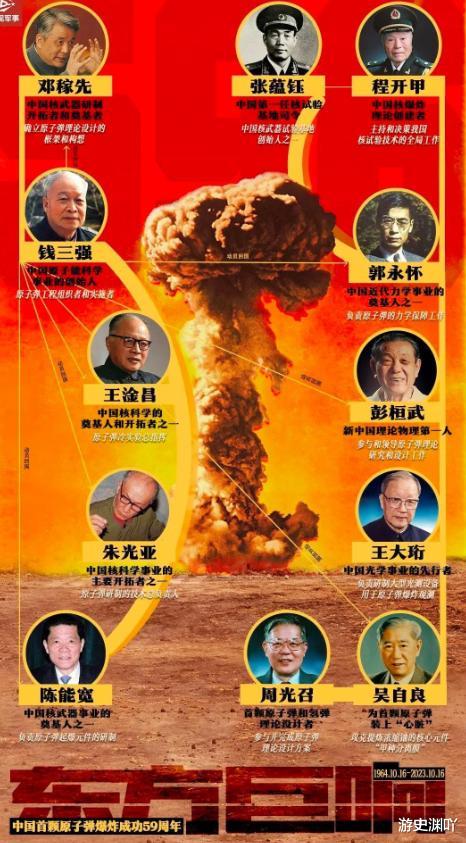

马兰基地的建立和运营,不仅是中国核武器研发的开端,也是中国现代科技史上的一项巨大成就。1964年10月16日,第一颗中国自主研制的原子弹在这里成功爆炸,标志着中国正式成为拥有核武器的国家之一。

许多参与核试验的科学家,如钱学森、邓稼先等,他们在那个艰苦的年代,坚定地为国家的科研事业奉献着自己的智慧和青春。尽管他们的工作多为人知,但他们的努力却深刻影响了中国核技术的发展,也为后来的“两弹一星”事业打下了基础。

《马兰谣》中的军事暗号《马兰谣》这首童谣看似无关紧要,但其背后蕴含着极为深刻的军事意义。通过歌词中的一些词汇和数字,实际上隐藏了马兰基地及其核试验活动的相关信息,随着这首歌的传播,外界逐渐意识到其中的含义,但在歌曲首次流传时,只有少数与核试验相关的科研人员和军方工作人员能够理解其中的真正意义。

歌曲中的“小皮球”是对中国第一颗原子弹的代号。由于原子弹的外形与圆形小球相似,这个代号便成为了核武器研制人员的一种习惯用语。

"架脚踢"一词乍听之下似乎与核试验毫无关系,但实际上它指代的是马兰基地的一个重要设施——一座高度达到102米的铁塔。这个铁塔在进行核爆试验时,发挥着至关重要的作用。在核试验中,原子弹会被放置在铁塔的顶部,进行高空爆炸测试,这种方式被称为“塔爆试验”。"架脚踢"即指通过塔架的支撑与原子弹的高空爆炸过程,标志着中国核武器试验的一项重要步骤。

“马兰开花”在歌曲中是最具象征意义的部分,用来形容原子弹爆炸时的壮丽景象。1950年代,马兰基地所在的新疆罗布泊地区因其荒凉和特殊环境而得名。在1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸时,巨大的蘑菇云腾空而起,震撼了世界。这一刻,不仅是中国核武事业的成功,也意味着中国迈入了核大国的行列。

歌词中的“马兰开花”既是对这个历史时刻的艺术化表达,也是对当时所有参与者辛勤努力的隐晦致敬。

"二十一"是指代马兰基地的“第21试验基地”,这是核试验的实际场地之一。通过这种代号,歌曲将核试验的具体地点传递给相关人员。

歌曲中提到的“二八二五六”和“二八二五七”其实是当时马兰基地与外界之间的两个重要通讯通道编号。这些编号代表了基地与外界的通信联系方式,确保即使在高度保密的环境下,基地与中央政府和其他相关部门依然能够进行安全的信息传递。通过这些隐秘的通道,核试验的相关信息可以安全地流转,而不会被敌对势力窃取。

这首歌的传播非常具有隐蔽性。一方面,歌谣本身的轻松、幽默使得外界难以察觉其背后隐藏的军事内容,另一方面,它又通过特定的词汇和数字传达了核武器的试验进展、基地建设和与外界的联系。

《马兰谣》从秘密到公开《马兰谣》这首歌的故事,在它广泛传唱之前,几乎没有人知道它与中国核武器发展的直接关联。作为一首简单的儿歌,歌曲最初在马兰基地的科研人员和军人中流传,作为对艰苦工作的轻松调侃与纪念。

然而,随着1991年毛阿敏在香港“八一晚会”上的演唱,这首歌迅速成为了全国范围内的热门歌曲,并最终带着它那隐秘的历史意义公开在世人面前。

在马兰基地的科研人员中,许多都是当时中国最为优秀的科学家,包括钱学森、邓稼先、钱三强等“两弹一星”元勋。这些人为了国家的核武器研发,毅然放弃了国外的优越生活条件,回到祖国默默奉献。

为了纪念这些英雄,国家在许多场合中进行了多次宣传,揭示了他们的贡献。其中,最著名的可能就是“马兰烈士陵园”的建立。这里安葬着那些为中国核事业做出巨大贡献的英雄与烈士。虽然他们的名字未必人人皆知,但他们的事迹和精神却深深地铭刻在这片大地上。通过《马兰谣》及其他文艺作品的传播,越来越多的人开始了解这段鲜为人知的历史,也更加尊敬这些为国家默默奉献的英雄。

如今的马兰基地已经不再是一个不可触及的秘密,它已经向公众开放,成为红色旅游景区,供游客参观和学习。当我们再听到《马兰谣》时,它已经不仅仅是一首旋律优美的儿歌,而是凝聚着历史和精神的象征。而这种精神,正如歌词所说,“马兰花开”,永远不会凋零。