“五一去黄山带啥?本地人狂推这10样!”

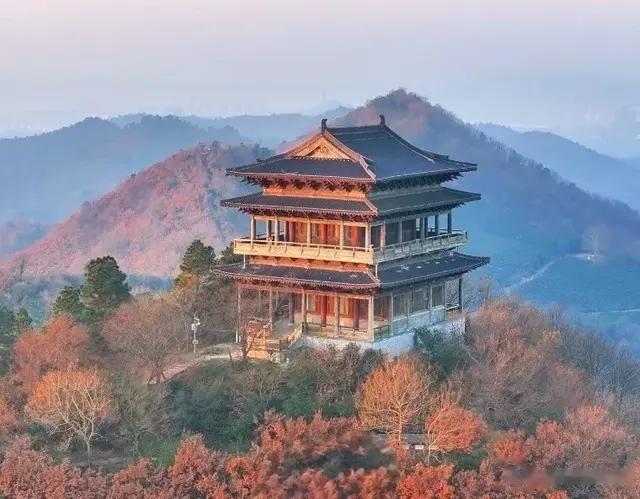

黄山,天下奇山。

古称黟山,因峰岩青黑如黛而名,

后因轩辕黄帝炼丹飞升之传说,唐玄宗敕改今名。

自洪荒肇始,黄山历经沧海桑田,

四亿年前尚为溟渤,

经加里东、印支、燕山诸般造山运动,

终成今日之磅礴气象。

第四纪冰川雕琢亿年,遂有七十二峰凌天而立,

奇松怪石点缀其间,云海温泉氤氲缭绕,世称“四绝”。

徐霞客两度登临,

叹曰“薄海内外无如徽之黄山,登黄山天下无山”,

后世因有“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”之誉。

自唐以降,文人墨客接踵而至。

李白仗剑游山,题“丹崖夹石柱,菡萏金芙蓉”;

渐江、石涛结庐隐居,创黄山画派,以笔墨写天地之奇。

宗教文化亦在此交融,

轩辕峰畔曾建轩辕古刹,翠微峰下天竺僧筑翠微寺,

道教炼丹遗址与佛教梵音同辉。

徽州民风,醇厚如黄山毛峰。

徽派建筑以马头墙、天井院为特色,四水归堂寓“肥水不流外人田”之古训;

饮食则重火功,臭鳜鱼、毛豆腐风味独特,席间必以黄山云雾茶佐之。

节庆尤盛,汪满田鱼灯正月舞动,百鱼竞游,祈福丰年;

重阳庙会商贾云集,目莲戏演绎孝道,抬阁巡游宛若仙宫。

更有婚嫁习俗,“三书六礼”庄重典雅,

新娘“开脸”以丝线绞面,花轿迎娶时唢呐震天,尽显古风。

黄山典故,多与仙佛结缘。

黄帝炼丹于丹井,浮丘公架鹤于云端,此为道教之根;

达摩面壁石前,观音飘海云中,乃佛教之迹。更有“梦笔生花”,

传李白掷笔成峰,松生毫端;

“猴子观海”,叹灵猴痴情,望穿秋水。

至于“仙人晒靴”“飞来石”诸景,皆附会神话,令人遐想。

如五一假期打卡黄山,这10种特产记得带点回家,

好吃不贵,送礼有面……

「黄山毛峰」

是徽州人待客必备的"金叶子",

本地人总爱说"头泡香高,二泡味浓,三泡四泡幽香犹存"。

茶树扎根云雾缭绕的800米高山,清明前芽叶裹着晨露采摘,

八万颗芽头才能炒出一斤干茶。

老师傅双手在铁锅里翻腾200多度高温,

非遗技艺让茶叶披上一层薄霜,茶汤一冲,板栗香混着兰花香直往鼻尖钻。

本地人教了个土法子:

玻璃杯先注七分水,投茶后等叶片舒展,喝的就是这口鲜灵回甘。

「徽墨酥」

来黄山不带盒徽墨酥等于白来!

这小黑方块可藏着六百年徽州魂——黑芝麻、猪油、蜂蜜揉进墨模定型,

黑得发亮还透着股文人雅气。

掰一角含进嘴,酥皮"簌"地化开,芝麻香裹着蜂蜜甜直窜鼻腔,

像咬开一砚松烟墨,满嘴都是徽州老宅子里的暖阳味。

想复刻?黑芝麻炒熟打碎,

拌入融化的猪油与蜂蜜,压进雕花木模冷藏定型。

虽简单,但少了黄山山泉水和老师傅的"腕力",

总差那么点意思,

毕竟这酥里藏的,是徽州人用六百年光阴熬出的时光甜。

「五城米酒」

是黄山人舌尖上的乡愁,也是外地游客必带的"液体伴手礼"。

这坛琥珀色的琼浆用当地梯田糯米和山泉酿造,

经过十几道工序、整整二十天的低温发酵,

开坛时酒香能飘半条街。

非遗传承人坚持用祖传秘方,

连酒曲都藏着徽州草木的呼吸,抿一口甜润绵长,

像冬日围炉喝了碗热腾腾的糯米粥,从喉咙暖到胃里。

最妙的是酒体清亮不浑浊,

喝再多也不上头,反而带着山泉的甘冽回甘。

「黄山贡菊」

黄山贡菊,可不是普通菊花茶!

它只长在600米以上的高山云雾间,

当地人得踩着露水采摘,三蒸三晒才能留住那缕“透心香”。

每朵都是完整头茬花,泡开能占满整杯,

金丝般的花瓣在热水里舒展,茶汤透亮得像山泉水,

抿一口,从舌尖润到胃里,连呼吸都带着花香。

老茶客教我绝招:

取3朵贡菊+1颗冰糖+半勺蜂蜜,沸水一冲就是“琥珀琼浆”。

「三潭枇杷」

安徽黄山的金字招牌,外地人必买,当地人狂推!

它长在云雾缭绕的新安江畔,

皮薄得透光,肉厚得爆汁,甜中带微酸,

一口下去直接爽到天灵盖!

更绝的是,它可是国家地理标志产品,当年还是贡品呢!

吃法也简单,直接剥皮啃,果肉细腻得像丝绸,汁水多得能呛到人。

或者把枇杷肉挖出来,

和红枣、蜜枣、橘饼拌一拌,上锅蒸10分钟,

淋点糖桂花和香油,那味道,绝了!

「黄山蕨菜」

本地人私藏的“舌尖黄金”!

野生蕨菜只生长在海拔千米的密林陡坡,

采摘要钻荆棘、攀险石,嫩叶刚冒头就得抢收。

更绝的是它自带“天然滤镜”,

紫褐色蕨芽蜷成拳头状,焯水后舒展成翡翠色,脆嫩得能掐出汁水。

黄山老乡私授秘诀:

用火腿高汤煨到吸饱鲜味,再撒一把青蒜苗,

入口先是山野清香,接着火腿咸鲜漫开,

最后舌尖泛起微微回甘,配碗毛峰茶,连呼吸都带着松针香。

「黄山烧饼」

堪称徽州味觉名片!

这巴掌大的金黄酥饼藏着百年非遗手艺,

老师傅们用老面发酵揉出千层酥皮,裹入徽州梅干菜与肥瘦相间的土猪丁,

撒一把芝麻用炭火烤出琥珀裂纹。

咬开酥得掉渣的外皮,

咸鲜内馅裹着炭火香直窜鼻腔,配壶毛峰茶更觉舌尖生花。

「黄山五城茶干」

来黄山,必带五城茶干。

南宋传下来的12道古法,光卤制就要5小时文火慢煨,

八角、桂皮、冰糖和秘制酱料渗入豆干每一寸肌理。

非遗匠人凌晨四点煮浆,蒸汽腾腾里把控95℃火候,

手工纱布压出独特纹路,油润酱红的外皮下,

藏着紧实弹牙的豆香,

对折不断,柔韧得像徽州人的韧劲。

掰一小块配茶,咸甜交织的卤香在舌尖化开,配黄山毛峰正正好。

乾隆当年吃一口就盖了“无字印”,

朱元璋打仗时拿它当军粮,现在当地人仍用粗布篮子装着沿街叫卖。

开袋即食,或切丝拌香菜,淋点香油,配粥下酒都绝。

「太平猴魁」

这茶手工掐尖只取一芽两叶,在云雾高山茶园里吸饱了兰花香,

泡开时像翠剑出鞘,茶汤透亮得像山泉水。

当地人教我个绝活:

用玻璃杯闷泡,看茶叶舒展成"猴爪"状,

兰花香能勾得魂儿都飘到黄山云雾里。

特级茶能卖到2000元一斤,

贵在非遗手艺和百年金奖招牌,

毕竟1915年巴拿马万国博览会金奖得主不是吹的。

喝一口鲜醇回甘,喉头泛起山野气息,

仿佛能尝到黄山松涛和晨露的味道,这才是徽州人待客的最高礼!

「祁门红茶」

春末清明至谷雨时节采摘,

茶树扎根600米以上的云雾高山,

嫩芽吸饱了山岚灵气。

老师傅们要手工揉捻上百次,再用炭火慢焙出独特的“祁门香”,

这种香气像蜜糖裹挟着兰花香,

又透着苹果般的清甜,光闻茶香就让人心头一暖。

冲泡时最治愈:

90℃热水一冲,琥珀色茶汤瞬间漫出,抿一口醇厚如绸,

回甘里带着阳光晒过草木的温柔。

当地人爱它养胃暖身,外地人迷它故事感,

百年前维多利亚女王都指定它为“睡前茶”,

英国王室同款谁不想尝尝?

打包完这十味黄山风物,别忘了在屯溪老街转角买张手工桑皮纸,

用毛笔歪歪扭扭写下「此物最徽州」。

归程的背包里,茶香与酒香在高铁车厢里暗涌,

酥饼碎渣沾在相机包上都是故事感。

若遇上晚霞漫天的黄昏,记得拆包徽墨酥配毛峰,

看窗外流转的青山像极了渐江笔下的水墨长卷。

朋友圈文案早就替你想好了:「把黄山的云海揉进茶汤,将古村的月光藏进酥糖」,

毕竟人间烟火与山水清欢,总要有个浪漫的落脚处。

下次再来,老街的灯笼会记得你带走的那缕黄山味。