吉林省博物院,原名吉林省博物馆,1951年经吉林省人民政府批准建立,1952年在松花江畔的吉林市正式开放,1954年,随省政府迁至长春市。

博物馆现位于长春市净月国家高新技术产业开发区永顺路1666号,建筑面积3.2万平方米。

2016年4月28日,吉林省博物院新馆面向社会开放试运行。新馆建筑面积3.2万平方米,包含陈列展览区、藏品库房区、文物保护技术区、公众服务区和办公区五部分。

其中陈列展览区建筑面积17700平方米,藏品库房区建筑面积6614平方米,文物保护技术区建筑面积1510平方米,公共服务区建筑面积2190平方米。

吉林省博物院现有文物藏品12万余件,其中一级文物295件、二级文物3379件、三级文物14280件、其它文物近10万件。院藏文物中,高句丽、渤海、辽金时期的文物以及中国历代书法绘画、东北抗日联军文物在全国占有重要地位,另外,中国历代陶瓷器、萨满民俗文物品也有一定的收藏。

01

场馆概况

吉林省博物院是吉林省科技文化中心综合馆建筑群内的一组建筑,由德国GMP公司设计,建筑采用大立面通透式、庭院花园式布局。建筑群体风格典雅古朴,集实用功能,艺术特色为一体。

综合馆的三座展馆呈三角形排列,中间由一座圆形大厅连接,“三馆合一”在全国省级城市中还属首例。整体工程采用白色调,窗户的设计则是典型的德国风格,呈细长形状。虽然三座展馆的设计风格一致,不过建筑的高度却各不相同;其中,科技馆最高,地上建筑大约高50米;其次是博物馆,而高度最低的是美术馆。

每座展馆都是正方形建筑,建设尺寸均为81×81米,并且每层的举架都高达8.1米,内部空间非常大。另外,三座展馆的内部设计风格也一样,每个展馆内部都采用了白色石材,每个馆内都分为四个区域,中心区是一个天井,天井的高度与展馆高度一致。

02

基本陈列

--- 白山松水的记忆 ---

《白山松水的记忆——吉林省历史文化陈列》是反映吉林地域历史文化的一部大型通史陈列。展览分为文明曙光、汉唐古韵、松漠雄风、明清华章、近代吉林等五个部分,生动地展现了自有人类活动以来,吉林省的沧桑历史与变迁,反映了边疆各族人民不断的交流融合,共同创造中华民族文化的恢宏历史进程。

巍峨的长白山,孕育生命的三江之源,肥沃的松嫩平原,边疆各民族共同生活的美丽家园。在这里各族儿女携手谱写着中华民族大融合的历史画卷。

王府屯、仙人洞、安图人、榆树人为您徐徐拉开了吉林的历史帷幕,点燃了吉林大地上的生命之火。先民们依江河而居,逐水草而牧,畋渔猎而食。众多的遗址、遗迹散落在江河湖泊,山地草原。二龙湖古城、西团山、帽儿山、国内城、西古城、塔虎重镇、乌拉古街……

一个个改造自然,物竞天择的历史旧影,昭示着汉、肃慎、夫余、鲜卑、高句丽、靺鞨、渤海、契丹、女真、蒙古、满族各民族人民曾经的战天斗地和激荡壮阔。

如今,历史的沧桑依然留在了那些古老的断壁墙垣、碑碣石刻和墓陵大道,更有数不尽的历史谜底和文物瑰宝等待着我们去探索,去发现。吉林,正是有这一帧帧的记忆,描绘出了一幅华夏各族人民共同创造中华文明的历史长卷。白山松水的记忆,星罗棋布的考古遗迹,历史悠久的文物……沉淀经年而有勃勃生机,依托着岁月的沧桑,开拓着辉煌的明天。

--- 破晓 ---

“破晓——吉林人民革命斗争史陈列”展览,是吉林省博物院推出的第一个全面反映吉林人民革命斗争史的大型陈列,展览分为3个主体部分,用305件(套)珍贵的文物收藏、317幅历史照片和大型开放式互动场景,再现了吉林人民反帝反封建的风起云涌、喋血抗日的艰苦卓绝、人民解放的波澜壮阔。

--- 瓷语千年 ---

中国古代陶瓷是吉林省博物院馆藏大类,既有流传千古的传世品,又有出处明确的考古发掘品。此次遴选 140 余件套馆藏陶瓷精品,以瓷器的美丽“外衣”—釉色装饰作为区分,通过颜色釉瓷、彩绘瓷、吉林出土陶瓷三个部分,展示中国古代陶瓷在釉色、彩绘装饰方面的辉煌成就以及古代吉林人民在陶瓷艺术上的审美风尚。

--- 吉林故事 ---

吉林故事——吉林省非物质文化遗产展馆,展出具有吉林地域特色的民族民俗类藏品62件(套)。特色浓郁,吸引力强,是吉林省各级非物质文化遗产的汇集,是广大群众学习和了解非物质文物遗产的课堂。

馆内设有序厅、森林文化展区、渔猎文化展区、民族文化展区、技术文化展区等若干专题展区。各展区采用实物、图表、文字、场景复原等传统展出方式结合电子模拟、影像合成等现代技术手段,集中展示了具有代表性的吉林省非物质文化遗产项目。

03

馆藏珍品

--- 契丹文铜镜 ---

这面铜镜是青铜制品,呈八角形,直径26厘米,厚0.9厘米。镜面光亮可鉴,镜背中央为一圆钮,高1.4厘米。这面契丹文八角铜镜最有价值之处就在于镜背铸造的契丹字铭文。

契丹民族曾经参照汉字和回鹘字先后创造了契丹大字和契丹小字,用以记录契丹语。两种契丹文字在辽代与汉字并行,至明代已无人认识,而这面契丹文八角铜镜上面的契丹文字就为契丹小字。

铜镜背铸契丹小字五行,陈述先生对镜铭作过释读,大意是,时不再来,命数由天,逝矣年华,红颜白发,脱超网尘,天相吉人。

--- 官窑青釉贯耳瓶 ---

宋代瓷器的质地、釉色、式样、产量都远远超过前代,钧窑、汝窑、哥窑、官窑、定窑被誉为当时的五大名窑。官窑是指由中央官府开设的窑场,专门烧制御用瓷器,其中有不少是仿古造型的陈设品。贯耳瓶造型来源于汉代投壶式样,直颈较长,腹部扁圆,圈足,颈部两侧对称帖竖直的管状贯耳,故名。

该件官窑贯耳瓶即仿自古代青铜投壶造型,直口阔腹,瓶侧筒状贯耳与足部两侧长方孔相对应,可以穿系绳带。清宫旧藏,现藏于吉林省博物院。此瓶釉色厚润,端庄典雅,官窑特征明显,保存完好,更是珍贵难得,是宋代瓷器中的珍品。

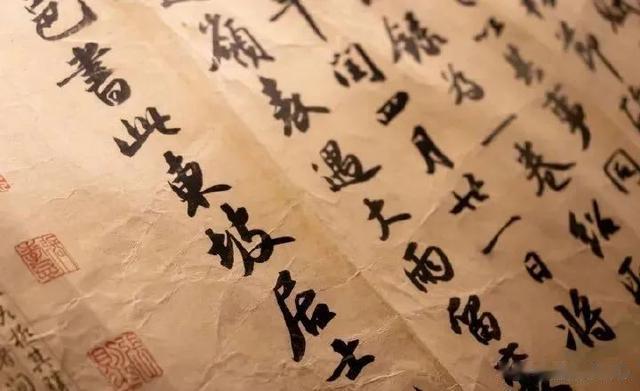

--- 苏轼《洞庭春色赋・中山松醪赋》卷 ---

此卷是苏轼白书的《洞庭春色赋》和《中山松醪峨》。“涮庭春色”和“中山松醪”均为酒名。作者藉此抒发他因仕途坎坷而郁结在心中的不平:“曾日饮之几何,觉天刑之可逃。”文章豪放畅达,想象丰富:书法沉雄劲健,一气呵成,珠联璧合,堪称双绝。

此卷在乾隆时入清内府,在此之前,流传有绪,钤诸家鉴藏印记数十方。《平生壮观》、《书画记》、《墨缘舡观》、《石渠宝笈续编》、《壮陶阁书而录》等书著录。并刊刻于《秋碧堂帖》、《敬一堂帖》、《三希堂帖》、《壮陶阁帖》等丛帖中,有影印本传世。

溥仪出宫时将此卷携出,藏于长春伪宫。1945年伪满洲国覆亡,此件国宝下落不明。吉林省博物馆为此寻访了三十多年。1982年12月终于在一位中学教师家里找到了它,使这件珍宝重新得到了国家的保护。

--- 董其昌书《昼锦堂记》卷 ---

《昼锦堂记》乃北宋大文学家欧阳修为韩琦所作,董氏作《昼锦堂图》,并书此记于后,书画相得益彰。通篇笔调清新爽利,活泼自然。牵连引带处,简捷痛快,有一气呵成之势。为董氏行书之精品。

--- 《百花图》卷 ---

此图纵24厘米,横324厘米,绢本设色,绘有一、寿春花,二、长春花,三、荷花,四、西施莲,五、兰花,六、望仙花,七、蜀葵,八、黄蜀葵,九、胡蜀葵,十、闇提花,十一、玉李花,十二、宫槐,十三、三星在天,十四、旭日初升,十五、桃花荷花,十六、海水,十七、瑞芝,共计十七段,整个画面真实地展现了自然界百花争艳、万物欣荣的景象,洋溢着宁静欢悦的情绪,每段小楷书标花名并纪年、诗句,书法娟秀平正,稍带颜体。

其中山水小品技法颇类马远、夏珪,花卉略近马麟风格,其中最近马麟绘画风格的如画卷中第五段所绘的兰花。曾著录于《石渠宝笈初编》、吴其贞《书画记》和张伯驹《丛碧书画录》。清宫旧藏,后被溥仪盗运出宫,1964年张伯驹先生捐赠,现藏于吉林省博物院。

此图用笔工致纤细,设色浓丽典雅,技法颇类马远、夏珪和马麟,为典型的南宋院体画,是已知我国现存最早的一件女性画家的作品,是一件流传有绪的书画作品,国宝级文物。

杨妹子亦称杨娃,会稽(今浙江绍兴)人,生卒年不详。宁宗(1195-1224)恭圣杨皇后之妹,故称“杨妹子”。杨以艺文供奉内廷,工诗,善书、画。其画为掖廷所重,亦复流播民间,书法极似宁宗,故宁宗凡颁赐贵戚书画和御府藏画题咏,多由其代笔,如刘松年、马远诸画幅皆是,而题马远画尤多,是目前已知我国有画作可考的最早的女性画家。

--- 《文姬归汉》图 ---

此图纵29厘米,横129厘米,绢本设色,描绘东汉末年蔡邕之女文姬从匈奴归汉行旅在漠北大风沙中的情景。全卷共画12人,有着胡服的胡使、头戴貂冠身着胡装的蔡文姬、马夫,后面还有多名护送的官员,并有马驹、猎犬等动物。此图有清高宗乾隆所题签的“宋人文姬归汉图”,画面近中处有乾隆的一首御笔诗,前端有明万历“皇帝图书”、“宝玩之记”两印。

画中小马驹、海东青(猎鹰)、猎犬的出现,既突出了主题,又增加了画面的气韵,使画卷更增添声色,说明画家精通历史,熟悉生活,特别是对北方少数民族的生活习惯,包括人们的衣着、发式、用具、坐骑的鞍鞯装饰等等,无不谙熟。清宫旧藏,后流出宫外,现藏于吉林省博物院。

此图笔墨遒劲简练,富于变化, 设色浅淡丰富,典雅和谐,整个画面布置得错落有致,疏密得当,相互呼应,是我国古代绘画艺术的名作,为研究金代绘画艺术的优秀传统提供了极好的标本,也是一件经金代至清代传承有绪的书画珍品,国宝级文物。

张瑀,金代画家,画史无传,所画《文姬归汉图》卷后左上款署:“祗应司张瑀画”。画中有一字漶漫不晰,郭沫若释为“瑀”字。据考证,“祗应司”为金章宗泰和元年(1201)设置,系内府机构,掌给宫中诸色工作,似清朝内府之造办处。由于宋朝无此机构,由此断定张瑀为金代宫廷人物画家。

--- 银釉鸡冠壶 ---

1975年吉林省哲里木盟奈曼旗沙力好来出土 ,淡黄陶胎。扁身,短管口,口唇微侈。上有马鞍状双孔泉,供穿绳用。体侧有皮条及针痕装饰。通体施绿釉,壶身呈现光艳悦目的银斑。壶身两面压划卷草纹,纹饰简洁明快,优美自然。鸡冠壶是辽瓷中的典型器物,它适应游猎生活的需要,具有浓郁的民族风格。从造型与装饰看,此壶应为辽代早中期的作品。

--- 石雕彩绘塔 ---

石塔于1970年在吉林省农安县万金塔塔基出土。灰色砂岩雕制。实心,四角三层。基座是仿砖石结构的须弥座。束腰部分雕有宝瓶式角柱、问柱:壶门、狮子,上缘施仰莲。塔刹仅存莲座、莲珠及球状“覆钵”。中间三层基本上仿木结构。绿檐红柱,雕琢精细,四面浮雕花朵、奔羊、怪兽、门扉、佛像等。并在浮雕的物体上施以红、绿、黑、白、蓝等色彩。形象生动,色彩绚丽。从造型与技法看,它与北宋塔的建筑风格颇多相似之处。 同时出土的还有铁质小塔和木桌等,应为礼佛之物。

--- 搅釉瓷盒 ---

瓷盒于1953年在吉林省农安县辽塔内被发现。 瓷盒胎质坚密洁白。盖与器作子母口扣合。矮圈足。内外均施白褐两色釉,纹饰由盖顶旋转展开,犹如孔雀开屏,静中有动。釉色典雅,晶莹润洁。小巧玲珑,活泼自然。如此精美的搅釉瓷器,极为罕见。

--- 无上光荣锦旗 ---

锦旗用染有红色的家织布制成,长方形。旗上用墨笔楷体书有“秋季攻势和龙县担架队无上光荣 东北民主联军第六纵队政治部赠”。

1947年10月15日,东北民主联军在东北战场发动了秋季攻势,主要战场在辽南一线。吉林解放区主要是担负支援前线任务。和龙县担架队跟随东北民主联军第六纵队开赴前线。他们以子弟兵为榜样,一面上前沿抢救伤员,一面开展各项群众工作,受到了部队和地方的欢迎,得到六纵队政治部的表彰。

--- 花瓶 ---

这对花瓶是吉林特支第二交通站站长邓晓村与妻子闫庆莲的结婚纪念物,九一八事变爆发后,夫妇二人搬家到吉林市河南街富裕胡同,一边生活一边秘密展开地下工作。当时,他们将党的文件和传单藏在这对花瓶里,再插满鲜花,掩人耳目。这对花瓶也成为中共满洲省委领导吉林人民坚持反满抗日斗争的历史见证。

◇ 本文部分信息来源于吉林省博物院等

◇ 本文未标注图片来源于网络,版权归原作者所有

- End -