今天小暑,代表二十四节气中气温逐渐升高的时节。

今天还是个星期五,许多城市的上班族即将享受周末时光。

他们可以约上三五好友,走进装潢精美的超级商场纳凉,可以在家里吹着空调吃着冰西瓜看肥皂剧。

与此同时,在中国大大小小的农村,烈日当空的田间地头,仍有许多农民在弯腰劳作:

除草、打药,旱情严重的地方还要铺水管开机器浇水抗旱。

这两幅景象中的两个群体,如同这个话题下的两拨人,互相不能理解。

前几天,一组照片迅速刷爆网络,引发热烈讨论。

一名在麦收季节回到家乡的网友,用手机记录了几张小女孩帮爷爷晾晒麦子并装袋的场景。

照片下,热度最高的一条留言痛心疾首地质问:

“这么小的孩子,家长怎么忍心让她跟着打杂?”

谁知,这位善心大发的网友,瞬间就遭到众多回怼。

“农村小朋友小时候日常。爷爷奶奶很辛苦,小朋友力所能及帮忙而已。”

“帮忙干力所能及的家务罢了,帮忙撑一下袋子。”

“正常的。我像她这么大的时候已经要下田割稻谷了,不小心割到脚也要流着血继续。”

“这在农村不是很正常吗?”

“农村的小孩都这样的啊,城市的孩子真的什么都不用吗?”

有人回忆起自己小时候跟父母一起在地里劳动的场景。

在地里帮忙给小麦除草,收小麦;

每年中秋前后,收玉米,剥玉米皮,剥玉米粒。

有时候爸妈不在家还得做一家人的饭,给地里的父母送饭。

家里种了水果会在地里搭个简易床住在地里帮忙看西瓜草莓,卖水果的时候我妈骑着三轮车也会载着我村里转,我在旁边帮忙。

“农村小孩很早就跟着家长做事了,我说这些就是童年同龄人的日常罢了。”

对于这样的农村生活,农村孩子给出的评价是:

“想起那些日子都觉得讨厌。”

“最讨厌放暑假,从小学二三年级开始就要割稻子,摘荔枝,拣柴,等自己长大以后看到和自己当年同龄的小朋友过得很惬意很开心,心头对童年暑假的回忆都是充斥着痛苦的。”

“这辈子都不想再做这种事情,太累了!”

今年夏天,正值麦收季节的河南迎来大部分地区洪涝灾害。

在一段视频中,一位位老农民站在地头,手里握着一捧已经浸泡发黑的麦穗,欲哭无泪。

那段时间,也是无数人验证自己感人智商的时候:

“为什么不早点开始收麦子,要拖到5月底?”

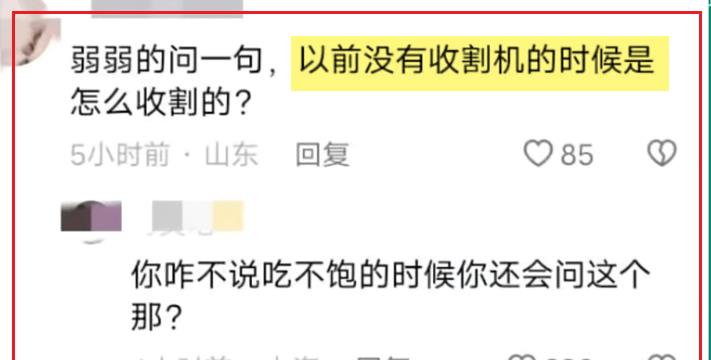

“以前没有收割机的时候,不是照样可以收麦子吗?”

“可以雇人啊,一亩地十个人给800,管顿饭,半天就割完了。”

“为什么一定要种小麦,种点别的不行吗?”

“既然知道要下雨,为什么不提前收割?”

以上网友的发言,生动诠释了什么叫现代版的“何不食肉糜”。

对自己不熟悉的领域指指点点,闹了笑话还不自知。

这让我想起曾经听过的一个段子:

一个出身农村,后来通过努力考上大学在城市定居的爸爸,带着孩子去超市购物。

五岁的儿子在琳琅满目的货架前流连,很快就熟练地挑好了自己喜欢的零食。

结账之后,爸爸突发奇想地问儿子,你知道这些美味的面包是从哪里来的吗?

小朋友认真想了想,然后用稚气的童声答道:

“是从货架上长出来的!”

爸爸语塞。

这个故事反映出现在社会上人们对于农民这个群体的无知程度。

其实,不要说年幼无知的小朋友了,即使是大人,很多人只知道在超市挑选食品,但对于它们是如何长成的,中间倾注了多少农民的辛苦付出,他们一概不知。

因此,对河南大涝粮食歉收这件事,发表出如此失智的言论,也就不足为奇。

农业生产是一个严重依赖节气的活动,什么时候播种,什么时候收割,不是以人的意志为转移,而是要根据农时变化。

早在千年以前,白居易就曾经发出“夜来南风起,小麦覆陇黄”的感慨,说的就是麦收必须要在小满节气以后,麦子充分灌浆成熟转黄再收割。

很多人只看到了这两句的诗情画意,风吹麦浪,金黄色的麦穗随风摇曳,甚是好看。

美吗?惬意吗?

可身在其中的农民并不会这么想,因为白居易还说了:

“田家少闲月,五月人倍忙”;

......

“足蒸暑土气,背灼炎天光”;

“力尽不知热,但惜夏日长。”

这几句话,可谓把麦收时候农民的辛酸一语道尽:顶着五月的毒日头穿梭在麦田里,时刻弯腰挥舞镰刀割麦,钢针一般的麦穗会把脸上、胳膊上、腿脚上划出一道道红色伤痕,经过汗水一浸,滋味又疼又痒。

但即便如此,农民们仍然不能休息,要趁着天气好尽快收完麦子好入仓。

割完了麦子还要转移到场院里晾晒,要趁着烈日当空时不时地翻开厚厚的麦堆,尽快晒干,否则收粮食的不要,入仓也会因为潮湿而发霉。

可是,在有些人眼中,“足蒸暑土气”可以被美化成这样:白色的鞋袜一尘不染,甚至可以和一旁的男男女女打情骂俏。

在那些没有一点农村生活经历的人来说,农村可以是任何人失败以后的退路、温柔乡。

他们脑海中的农村是陶渊明笔下的桃花源,家家泉水户户鲜花,风吹草地见牛羊,柳暗花明又一村。

他们根本不知道,真实的农村生活根本不是他们幻想的诗情画意、田园牧歌。

有的只是土里刨食的劳累,看天吃饭的无奈。

难怪有人忍不住说:建议那些不识五谷杂粮的人跟着农民收一次麦子,否则就不要添乱了!

种地的所得本就微薄,倘若遇上天灾更是要遭遇歉收甚至是绝收!

即使风调雨顺,除去化肥农药种子钱,灌溉除草施肥的人力物力,真正的利润微乎其微。

可令人寒心的是,已经如此不易的农民,为我们提供每日所食的农民,竟然还要遭受老爷们的冷嘲热讽,社会上的普遍歧视!

我们吃着他们的血汗,反过来还要尽情嘲笑,这是什么道理啊?

这是一位网友拍下的爸爸的手掌。

65岁的老人还在管理大片樱桃果园,常年无休,因为长期和果树打交道,两只手长满厚厚的茧子,活像是樱桃树的树枝。

网友说,所有的水果中自己最不忍心吃的就是樱桃,因为每次都会想起家里父母那两双粗糙的手。

“我爸爸常说的,只要身子还能动弹,就得干下去啊。”

当我们还在反对996的时候,只要有需要,农民可以365全年无休,甚至偶尔一天工作16小时,任劳任怨。

至于原因,一方面源于农民骨子里对土地的热爱,另一方面则很现实很无奈——

身为农民,他们没有退休一说。

如今越来越少的人能想起,新中国成立后农民这个群体的功劳了。

在工农剪刀差的国家政策下,农业一直默默无闻拼了命地滋养着城市里的工商业和人口;

三年困哪时期,无数城市青年上山下乡,是中国亿万农民家庭接纳了他们,纾解了当时城市严重的人口压力、经济压力;

立国之初的基础设施建设,是全国各地的农民自带干粮奔赴工地,修桥铺路挖河建大坝,自给自足,没有任何酬劳,毫无怨言;

苏联翻脸撕毁协议,要求羸弱的新中国还债的艰难时刻,又是农民站出来,用一袋袋农产品还清了人情,换回国家的独立自主;

往前回溯,我们有“小米加步枪”、“农村包围城市”,往近处说,我们有“三统筹五提留”、史上最繁重的农业睡、参与了城市建设的数以亿计的农民工......

可以说,农民在每个关键的历史节点上,都发挥过举足轻重的作用。

可就是这样一个群体,在今天成了个彻头彻尾的贬义词,骂人的话。

知乎上有个问题:“父母是农民工,很丢人吗?”

问题下面至今已有将近八千条回答,最高赞的一条是这样写的:

在各种“先进人物”的宣传事迹里,你永远都找不到农民的身影。

很奇怪,却又那么理所当然。

因为,如果一个人说他的理想是成为一个农民,那么多半会被认为是傻瓜。

从前的课本上还有画着农民伯伯的各行各业宣传画,为什么我们长大之后就掉进了臭水沟,人人避之唯恐不及?

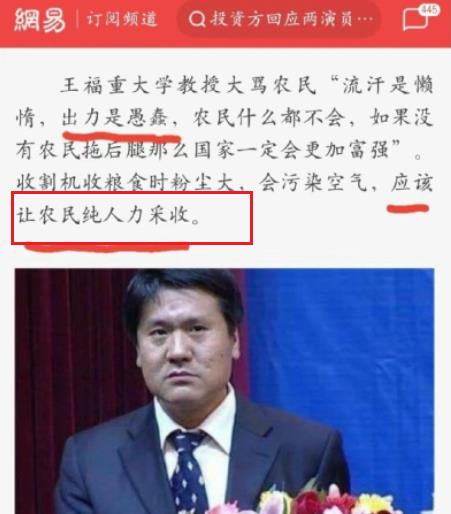

我们的“砖家”们是如何评价农民的?

“收割机会污染大气,应该让农民纯人力收割。”

“农民跟我吃到的粮食,关系不大,几乎没有什么贡献”;

“出大力流大汗,辛苦的劳作在我看来,是一种懒惰和愚昧”;

......

因为老实巴交不会发声,所以被各种妖魔鬼怪戴着专家的面具加以曲解。

原来在砖家眼中,靠自己双手吃饭,甚至还喂饱了包括砖家在内的无数人的中国农民,是懒惰和愚蠢的代言人。

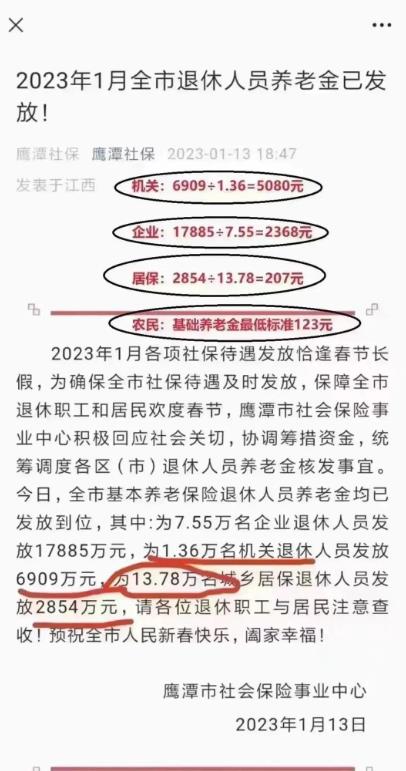

也许在砖家的眼中,每个月都能到账七八千,每天都可以在公园里和认识不认识的异性优雅起舞的城市退休老人,才称得上是勤奋和聪明吧。

当麦子的收购价,已经远远落后于种子农药和化肥涨价的速度时,无数农民不得不背井离乡来到大城市打工。

因为地里一年到头的收成已经完全不足以供给孩子了。

他们在田地间种粮食,又去到大城市里建起高楼大厦,到头来却连坐个公共交通工具都战战兢兢。

甚至连要回属于自己的血汗钱都要被辱骂和殴打。

究竟是为什么?

一个银行系统退休的老大爷,接受采访时直言:

“我一个月8000,有的农民才1百,这太不公平了!”

这是过年前某地发放退休金的“喜报”,字里行间都能感受到所有人的兴高采烈。

昏黄的路灯下,乡下大妈还在摆摊没走,菜只卖了一点点出去。

她在等待,也许再等会就能再多卖几块钱。

正在这时,身后响起一阵强劲欢快的音乐,她一回头,只见一群城里大妈正在准备跳广场舞。

她看着那些人挺拔的腰背,有力的动作,欢快的笑声,精致的衣裙,发了一会呆。

然后,她感觉有点饿了,从随身带的干粮里抽出一块,一点点努力咬着吃。

远处笑声和乐声越来越热闹,大妈手里的饼子越来越硬。

城市老头直呼不公平

在一段乡下大爷卖菜的视频中,拍视频的人执意要给老人100元不用找了。

老人坚持不要,追着年轻人还钱,嘴里还说着:“小孩你赚钱也不容易”。

看到这里我真的哭了,这就是中国农民,骨子里的善良让他们即使身处黑暗依然心怀谦卑。

但就是这样一份善良,长久以来被多少人误解、践踏。

“你个农民!”

恃强凌弱从来不是中华民族的传统。

不能因为他们无法发声,存在感低,性格温顺,逆来顺受就理所应当地长期遭受盘剥和歧视。

农村是中华民族的根基;

农业是中国人的底线;

农民是每个国人的衣食父母。

END

【图片来自网络,侵删】