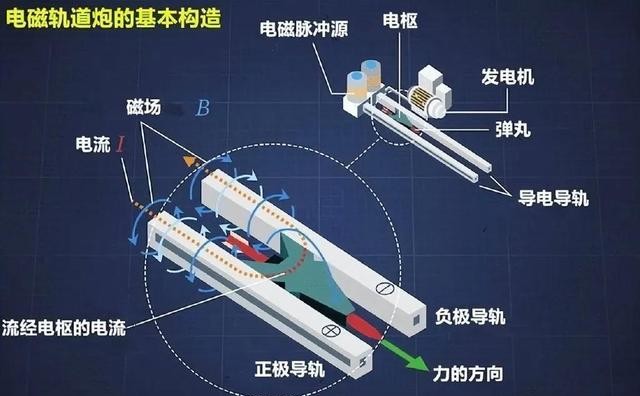

电磁炮,科幻电影里的超级武器,

如今成了中日两国军工赛场上的焦点。

2025年4月,一位日本网友发布的照片引起热议,

照片上,日本“飞鸟”号试验舰上亮相的40毫米电磁炮,

甚至被贴上“专打中国”的标签。

而中国,早在80年代就埋头钻研电磁炮,

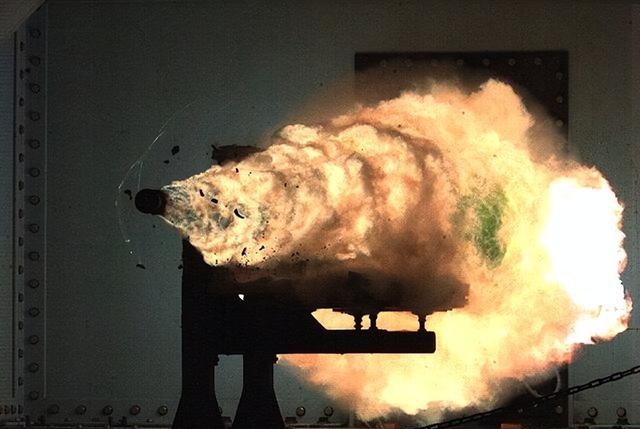

2018年“海洋山”号的巨炮照片更是震慑全球。

可细究之下,这场竞速里,两国都深陷技术泥潭,

离真正的战场应用都还有段距离。

今天,我们就来仔细梳理一下我国和日本的电磁炮发展历史以及那些有趣的事。

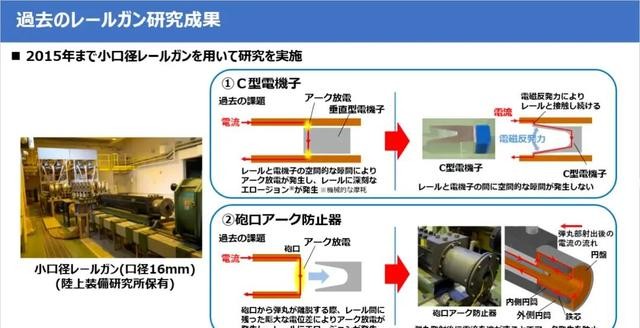

日本的电磁炮发展,比起中国来说,算是比较晚的,

上个世纪90年代,才算刚刚起步。

那会儿,日本防卫省的技术部门就提出要搞电磁炮,

但预算和技术都跟不上,计划基本是空谈。

资金不到位,任谁也不可能给你空手搓大炮。

又过了十几年,直到2016年,日本那边算是反应过来了。

在当年,加大了对于这项研究的资金投入,终于在2年后,

也就是2018年,他们才公开展示了他们所谓的“初号机”,是不听起来感觉还不错?

可这玩意儿连个玩具炮都算不上,炮管只有2米长,

发射的都是20g的弹丸,离实战差了十万八千里。

那说起小日子,自然离不开老美。

美国在2021年放弃了电磁炮的研发工程,那军方都不采用了,

这些军火公司肯定得找下一个金主,毕竟大伙都是要讨生活的。

此时的日本,就成为这些军火公司眼中最美味的肥羊。

又过了两年,这次日本公布的电磁炮有点意思了。

整炮重8吨,6米长炮管,5兆焦耳动能,

弹丸初速2297米每秒,射程目标200公里。

同年,也就是2023年的10月份,他们在“飞鸟号”试验艇上,

进行了首次海上的实战测试,这也算是日本电磁炮发展迈上了新的台阶。

可问题来了,这门炮的导轨寿命只有120发,

实战中几分钟就得换炮管,训练都够呛,更别提打仗。

能源系统更是个大麻烦——20英尺集装箱的充电装置,

外加三个5兆焦电容组,体积堪比一间房子,舰上空间哪搁得下?

今年4月份,有个日本的网友甚至拍到了“飞鸟”号的新炮塔,

线缆藏起来了,炮塔还能俯仰旋转,看似进步,

但炮管还得罩着,说明离实用化还早着呢。

日本的宣传也挺耐人寻味,他们23年发布的电磁炮开炮视频,

里面的假想敌战舰,居然酷似我国的052D驱逐舰,你这不明摆的找事儿吗?

但问题又来了,这小日子电磁炮5兆焦的动能,

真的能跟我国军舰的装甲硬刚吗?让人感觉,还是有点不现实了。

日本计划2027年搞定反舰应用,2028年推防空版本,十年内把能源系统体积缩小90%。

蓝图画得挺美,但以现在的进度,纯属画大饼。

说句不客气的,日本这电磁炮,靠美国技术撑场面,

野心大于实力,号称“专打中国”,不过是给自己壮胆。

我国的电磁炮研究起步,那要比小日子早了十几年,

从上世纪80年代起,国家的工程物理学研究院就已经造出实验装置,

能把0.34g的弹丸加速到1.68公里每秒。

当然, 那会研究资金和设备啥的都有限,只能搞出个样机。

虽说只是技术样机,但这起点已经甩开日本好几条街。

90年代,西安电子工程研究所和中电科接手研发,

2001年有色金属研究院加入,超导材料研究也开始提速。

5年后的国际电磁发射大会上,我国代表一口气发表了52篇的相关论文,

数量远超其他国家,直追美国,这就是我国科学家的雄厚实力。

理论过关了,实战也必然不可缺。2011年,内蒙古的白城靶场上,

这次我们的试验样机是一台33.5米长的轨道炮,

结果显示该炮轻松击穿10米厚混凝土靶板,震慑力拉满。

2018年,“海洋山”号登陆舰疑似装载电磁炮的照片流出,

巨炮长18.5米,口径推测60-100毫米,

弹丸初速2580米每秒,动能33兆焦耳,射程200公里。

2023年4月,央视报道中国电磁炮

能百公里外击穿8厘米钢板或三层混凝土墙,数据惊艳全球。

但是在这里,还是要先冷静一下,

中国的电磁炮,表面风光,内里问题一大堆。首先是导轨磨损。

高速弹丸对导轨的烧蚀严重,寿命短得可怜,

实战中几发就得修炮,成本和效率都受不了。

虽说2023年海军工程大学传出用纳米陶瓷材料解决磨损的消息,

但没见大规模应用,估计还在实验室打转。

其次,弹丸制导是个大坑,

电磁炮弹丸要承受几万G的过载,电子器件根本扛不住。

现在的弹丸基本是实心金属棒,靠动能砸,没制导、没爆破,威力大打折扣。

最后,能源系统也是硬伤,脉冲电源体积大、效率低,

能量转换不到理论值一半,舰载平台根本吃不消。

中国的电磁炮试验确实领先,但离装备部队还差得远。

206所的森林灭火电磁炮是唯一落地应用,

但那玩意儿跟武器差了十万八千里。

说白了,中国的电磁炮像个实验室里的明星,

数据亮眼不假,但是没有实战支撑,一切也只是纸上谈兵而已。

把中日两家的电磁炮摆一块儿看,差距一目了然。

中国的技术积累深,33兆焦耳的动能、60-100毫米口径,

甩日本的5兆焦耳和40毫米几条街。

中国的试验场景更硬核,击穿10米混凝土的威力,远超日本的小打小闹。

但两边的问题惊人相似:导轨寿命短、能源系统笨重、弹丸制导难。

区别在于,中国是自己趟雷,步子慢但稳;

日本靠美国技术跳级,进度快但根基浅。

坦白讲,中日电磁炮的这场竞赛,表面热闹,实则都挺尴尬。

日本的野心,像是借来的外套,穿上好看却不合身。

防卫省的宣传视频摆明挑衅,但技术底子薄,

靠美国撑腰也掩盖不了120发寿命的硬伤。

号称“专打中国”,可这炮连中国护卫舰的装甲都未必啃得动,纯属自嗨。

日本防卫省的负责人,多少有点好大喜功,

拿不成熟的技术吹牛,未免让人觉得可笑。

中国这边,试验数据确实牛,但别被亮眼数字蒙蔽。

33兆焦耳的动能听着吓人,

可导轨磨损、能源效率这些老大难问题,哪一个不是卡脖子?

中国的研发团队埋头苦干值得尊重,

但电磁炮不是实验室的展示品,战场上要真刀真枪,

解决不了关键问题,数据再好也是空谈。

这场电磁炮竞赛,暴露了中日两国军工的软肋。

日本缺自主创新,靠外援撑场面;

中国有技术底子,却卡在实用化的最后一公里。

两边都别急着吹牛,踏实解决导轨、能源、制导的痛点,才是正道。

否则,电磁炮的“科幻梦”,怕是还要在实验室里多睡几年。

这场两国之间的电磁炮军备之争,

现在就下结论还为时尚早,大家也请耐心等待吧!