历代书法大家笔下的“清明”二字,不仅是节气与节日的具象化表达,更是书法艺术与传统文化深度融合的典范。

一、篆隶之庄重:天地秩序的敬畏

秦·李斯小篆线条匀净如春水,结构端方似古碑,其《泰山刻石》中“清明”二字,以对称的圆弧与方折,暗合周代礼制的秩序感,与清明祭祖的肃穆氛围天然契合。

汉隶经典

《曹全碑》:“清”字三点水化作蚕头燕尾,波磔舒展如春风拂柳;“明”字保留“目”旁,宽博大气,尽显汉代隶书的雍容。

《石门颂》:笔势如长枪大戟,被誉为“隶中草书”。“清”字左部水纹恣意,“明”字右部月牙飞动,苍茫气象暗合清明时节的天地萌动。

清·伊秉绶隶书浑厚如刀刻,墨色浓重似暮云。其“清”字三点水凝重如铁,“明”字左部窗棂结构抽象化,波磔笔法赋予其仪式感,呼应清明追思的厚重主题。

二、楷法之筋骨:人间仪轨的凝练

北魏《张猛龙碑》方笔为主,棱角分明。“清”字氵旁顿挫如刀劈斧削,“明”字左右错落如险峰对峙,被誉为“魏碑第一”,体现北朝书法的峻拔风骨。

唐楷四大家

颜真卿:《祭侄文稿》虽非直接写“清明”,但通篇跌宕的笔触与涂改墨痕,堪称书法史上最悲怆的“清明祭语”。其楷书“明”字左右部件如庙堂梁柱,雄浑中见温情。

柳公权:“清”字瘦劲如青松,“明”字结体严谨如仪仗,展现“颜筋柳骨”的楷书典范。

欧阳询:险峻如峭壁,“清”字长横如扁担,“明”字右部月牙高悬,体现初唐楷法的法度森严。

赵孟頫:圆润中见筋骨,“清”字三点水提按分明,“明”字右部圆弧流动,开创“赵体”秀美书风。

三、行草之灵动:生命情感的奔涌

东晋·王羲之《兰亭序》中的“清明”如溪水般流畅。“清”字三点水如露珠垂落,“青”部结构疏朗如清风徐来,诠释“天朗气清”的节气本质。

唐·张旭狂草“清”字如骤雨旋风,墨色枯润相生;“明”字左部如闪电裂空,右部似云霭翻涌,展现“草圣”对节气变幻的极致表达。

明·王铎行草“清明”稳健中见灵动。其“清”字三点水简化两点,首尾呼应如柳枝拂水;“明”字右部加重笔触,成为视觉焦点,暗合“清明插柳”的民俗意象。

宋·苏轼《寒食帖》中“清明”行笔从容却暗含顿挫。其“清”字氵旁如蜿蜒溪流,“明”字右部圆弧如新月,传递谪居黄州时的豁达心境。

宋·米芾“清”字八面出锋如刷子挥洒,“明”字左部方正刚劲,右部圆弧流动,刚柔并济间透露出“明德慎终”的儒家训诫。

四、墨韵之哲思:文化基因的延续

“明”字双重视角

“日月之明”:象征天体运行的永恒法则,如文徵明小楷中严谨的“朙”字,阴阳平衡如宇宙微缩图。

“窗牖之明”:隐喻人类对光明的追寻,如赵孟頫晚年多用“眀”形,窗中窥月的意象暗合其身仕元朝的复杂心绪。

当代创新启功以清瘦笔法重构“清明”,如细雨洗竹;沈鹏以碑入草,苍劲中见金石质感;韩宁宁将瘦金体与版式设计结合,让传统书法走进现代公共空间。

从甲骨文到行草书,“清明”二字承载的不仅是节气更迭,更是中华文明“慎终追远”的精神基因。历代书法大家以笔墨为舟,在宣纸上演绎着对生命、自然与文化的沉思,为我们留下穿越时空的艺术对话。

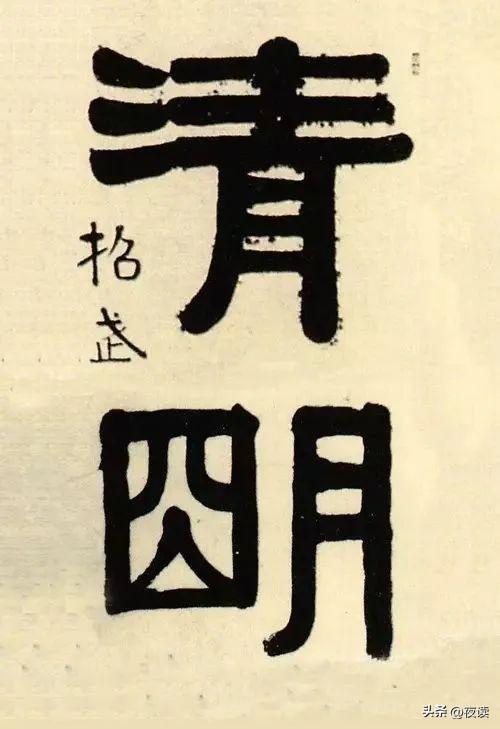

篆书|清明

隶书|清明

草书|清明

行书|清明

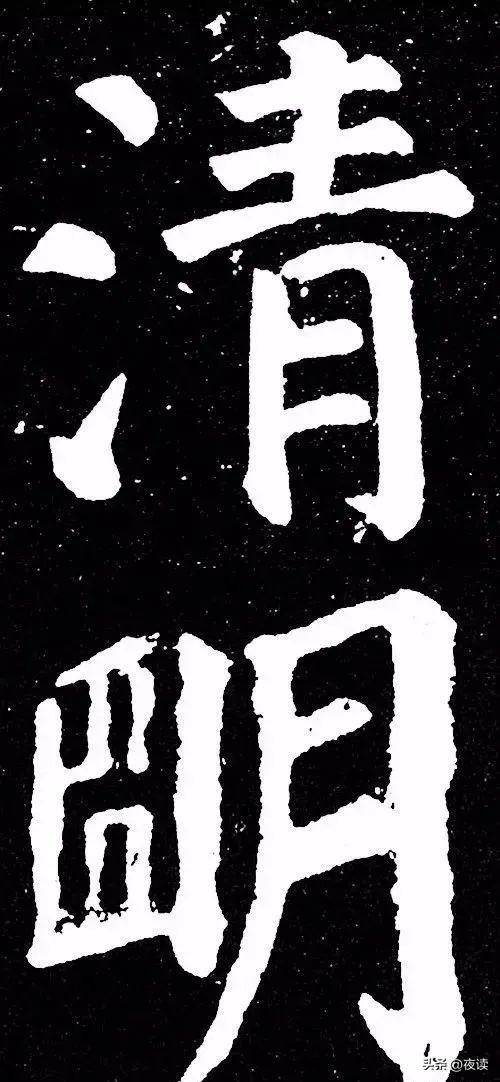

▲唐 颜真卿 清明

▲唐 柳公权 清明

▲唐 欧阳询 清明

▲元 赵孟頫 清明