1945年的重庆,弥漫着一种微妙的紧张气氛。

抗战胜利的喜悦还未散去,国共两党的关系却日益紧张。

就在这时,一首词,如同平地惊雷,在山城炸响,甚至惊动了蒋介石。

事情的起因,还得从蒋介石的“和平邀请”说起。

他连发三封电报,邀请毛泽东赴重庆谈判。

这举动看似友好,实则暗藏玄机。

多数人认为,蒋介石是想利用谈判拖延时间,以便调兵遣将,为可能的内战做准备。

面对这明摆着的“鸿门宴”,许多人都劝毛泽东不要冒险。

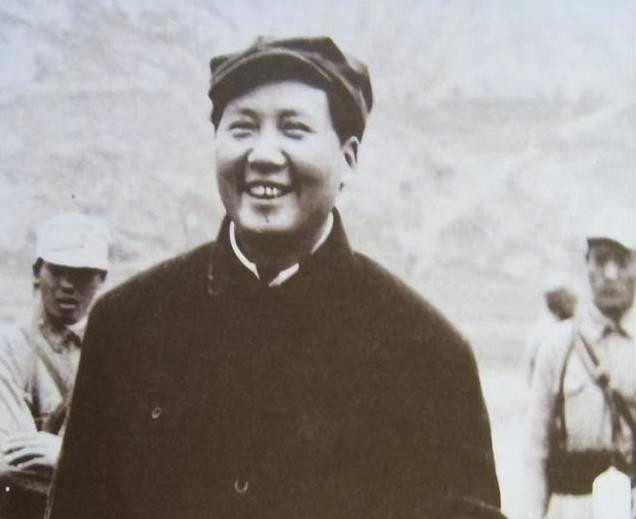

然而,毛泽东经过深思熟虑,最终决定动身前往重庆。

他认为,如果不去,就会落人口实,被指责为破坏和平;而去了,则有机会揭穿蒋介石的真面目,争取民心。

8月28日,毛泽东抵达重庆,这个消息迅速传遍了山城,也让蒋介石感到意外。

他或许没有想到,毛泽东真的敢只身赴险。

在接下来的日子里,谈判桌上你来我往,气氛紧张。

与此同时,毛泽东也积极与各界人士接触,其中就包括他的老朋友——诗人柳亚子。

两人相识于广州,都热爱诗词,因此结下了深厚的友谊。

重逢的喜悦,让柳亚子提议互赠诗词。

毛泽东欣然应允,并挥笔写下了那首名垂青史的《沁园春·雪》。

这首词,并非为谈判而作,而是多年前,毛泽东在陕北的雪景中,有感而发写下的。

“北国风光,千里冰封,万里雪飘……”,词中描绘的并非只是单纯的雪景,更融入了毛泽东对历史、对未来的思考。

这首词大气磅礴,充满豪情壮志,读来令人心潮澎湃。

柳亚子得到这首词后,如获至宝。

他被词中展现的宏大气魄深深震撼,迫不及待地想与更多人分享。

于是,他将这首词送到了报社。

很快,《沁园春·雪》便刊登在《新民报》上,迅速传遍了整个山城,乃至全国。

这首词的发表,引起了巨大的轰动。

一时间,各种和词、评论如雨后春笋般涌现,成为了当时文化界的一大盛事。

然而,这首词也引起了蒋介石的注意。

当他读到“数风流人物,还看今朝”时,脸色骤变。

他或许感受到了毛泽东的雄心壮志,以及蕴藏在人民心中的巨大力量。

他不相信这首词出自毛泽东之手,甚至有些恼羞成怒。

他召集了一批文人,试图创作出超越《沁园春·雪》的作品,但最终都以失败告终。

或许,蒋介石不明白,这首词的伟大之处,并不仅仅在于辞藻的华丽,更在于它所表达的思想境界和胸怀。

它代表了人民的心声,也预示了历史的走向。

《沁园春·雪》就像一颗种子,播撒在了人们的心中,它激励着一代又一代人,为了理想,为了未来,不懈奋斗。

这首词的意义,早已超越了诗词本身,成为了一个时代的象征。