阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

“我们的能源转型像一场没有刹车的实验——你永远不知道下一站是悬崖,还是另一个悬崖。”

这是欧盟委员会主席冯德莱恩在2025年3月的布鲁塞尔峰会上的话。

这句话很快成了欧洲网友的“年度金句”。

毕竟,当德国人凌晨充电不仅免费,还能收到电网倒贴的0.05欧元/度“发电补贴”时,隔壁法国人却因为核电站检修,在寒风中瑟瑟发抖地刷着“今日电价:1.2欧元/度”的账单。

这种冰火两重天的体验,恰如冯德莱恩所说——欧洲的“能源大厦”正在用波动性发电、间歇性断电和随机性定价。

那么,西欧国家的能源为何会出现如此大的波动?

“能源贫血症”

能源贫血,一个困扰欧洲一百多年的难解题目。

这片曾靠俄罗斯廉价能源“输血”的大陆,如今正深陷缺油少气的泥潭。

俄乌冲突爆发前,欧洲人或许从未想过,自家的暖气、工厂的机器,甚至街角面包店烤箱里的法棍,有一天会与地缘政治的风暴如此紧密挂钩。

2024年冬天,当德国主妇们发现超市里的橄榄油价格涨了30%,而加油站贴着“今日无柴油”的告示时,才真切体会到“能源贫血症”的威力。

这一切的起点,是欧洲对俄罗斯能源长达数十年的依赖。

冲突前,欧洲40%的天然气和27%的石油依赖俄罗斯,北溪管道像一条隐形的脐带,将西欧工业心脏与西伯利亚的能源腹地连接。

然而,这条脐带在2022年被生生剪断。

欧盟对俄油气的制裁像一记回旋镖,让欧洲陷入“断气恐慌”。

到2024年底,俄罗斯管道天然气对欧供应量已不足冲突前的10%,而替代成本高得令人咋舌。

为了填补缺口,欧洲不得不化身“全球气贩子”,疯狂抢购液化天然气。

美国的页岩气、卡塔尔的液化气、挪威的管道气,欧洲的港口堆满了来自世界各地的运输船,但代价是账单上的数字越来越离谱。

2024年,欧洲天然气现货价格一度飙升至58.5欧元/兆瓦时,比冲突前涨了5倍,而美国卖给欧洲的LNG价格比本土高出4倍。

石油供应链的脆弱性同样让欧洲头疼。

中东的动荡、红海的危机、霍尔木兹海峡的封锁威胁,让欧洲的油轮不得不绕道非洲好望角,运输成本和保险费暴涨。

2024年底,一艘从波斯湾驶向鹿特丹的油轮,运费比冲突前翻了3倍。

而欧盟内部的分裂也加剧了困境:匈牙利顶着压力与俄罗斯续签供气协议,塞尔维亚通过“土耳其溪”管道继续接收俄气,德国却坚决抵制北溪二号,导致东欧与西欧在能源政策上龃龉不断。

这种“各自为战”的局面,让欧洲在能源谈判桌上始终硬不起腰杆。

库存危机则是另一枚定时炸弹。

2025年初,欧洲天然气库存量骤降至49%,创下冲突以来新低。

尽管欧盟早在2023年就砸钱填满储气库,但极端天气和工业复苏让消耗速度远超预期。

挪威的暴雨导致水电站出力不足,德国不得不动用库存天然气发电;法国核电站因管道腐蚀大规模停机,又进一步推高了对天然气的依赖。

而更糟糕的是,欧洲的储气设施分布极不均衡——德国拥有全欧1/4的库存,而巴尔干国家只能祈祷邻国慷慨分享。

而之所以在能源上出现这种情况,在于欧洲对能源安全的认知分裂。

一些国家认为应当“壮士断腕”,彻底摆脱俄罗斯;另一些国家则主张“务实合作”,通过谈判恢复供气。

这种分裂在2024年11月达到高潮:

奥地利被俄罗斯“断气”后,紧急从德国、意大利反向输气,而塞尔维亚一边接收俄气,一边向欧盟申请能源补贴。

欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁“用美国LNG取代俄罗斯管道气”,但东欧国家算了一笔账:改用LNG后,斯洛伐克每年得多花2.2亿欧元过境费,而这些成本最终会转嫁给消费者。

所以在这些问题无法得到解决前,能源波动就没法解决。

电网频频翻车

对于国家而言,这种能源震荡影响战略布局。

对于民众而言,则是直接冲击着他们的日常生活。

去年12月那场席卷西欧的极寒风暴,让德国风电装机量高达6.3万兆瓦的北海风电场集体哑火,原本占据全国电力供应35%的风电出力骤降至不足5%。

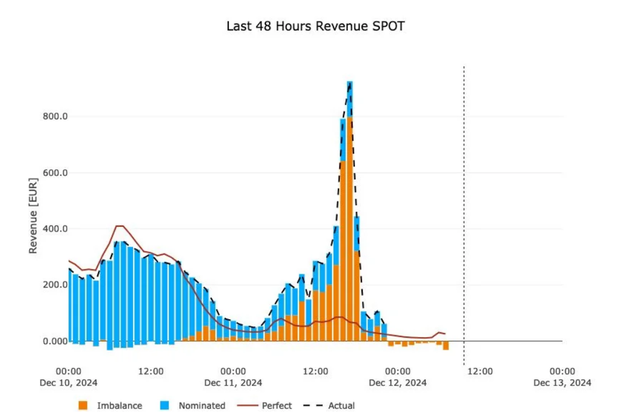

柏林能源交易所的实时电价在48小时内从78欧元飙升至936欧元/兆瓦时,相当于每度电突破7元人民币。

挪威南部情况更夸张,由于同时承担着向瑞典、丹麦输电的任务,当地电价一度暴涨20倍,超市收银员发现自己的时薪还不够支付家里两小时的电费。

这种价格过山车让普通家庭陷入两难:开暖气怕收到天价账单,不开又可能冻坏水管。

工业企业则在电价波动中上演着“开机大冒险”。

德国化工巨头巴斯夫的遭遇颇具代表性:当2025年1月天然气价格突破60欧元/兆瓦时,其路德维希港生产基地的2000个反应釜中,有三分之一被迫进入休眠状态。

西班牙的情况更令人啼笑皆非,安赛乐米塔尔钢铁厂为应对电价高峰,竟发明了电费轮岗制:每当电价突破500欧元门槛,就让半数工人带薪休假,等电价回落再召唤他们回厂突击生产。

这种间歇性生产导致欧洲汽车制造业出现零部件供应危机,大众集团不得不将ID.3电动车的交付周期从6周延长至4个月。

普通民众的用电智慧在这场危机中发挥得淋漓尽致。

克罗地亚达尔马提亚海岸的渔村居民,早已掌握通过观察亚得里亚海波浪高度来预判风力发电量的民间算法。

当海浪超过2米时,他们就会抓紧时间给所有电子设备充电,因为这意味着附近风力机组即将满负荷运转,电网很可能出现过剩电力需要消纳。

荷兰乌得勒支的大学生甚至开发出电价预测APP,通过分析未来48小时天气预报、北海风速数据和欧盟碳交易价格,能提前12小时预测电价波动趋势,准确率高达82%。

能源大厦崩塌

在这场全民参与的用电游击战背后,暴露的是欧洲能源转型中的结构性矛盾。

当德国关停最后三座核电站时,法国正在加班加点维修老化的核反应堆;当西班牙斥资百亿欧元扩建光伏电站时,北欧国家却在为冬季日照不足导致的太阳能缺口发愁。

这种各扫门前雪的能源策略,使得跨国电力调配常常陷入僵局。

2025年2月,葡萄牙因为风电过剩不得不向西班牙支付每兆瓦时12欧元的费用请求消纳电力,而与此同时,波兰却因为燃煤电厂检修导致不得不从德国高价进口电力。

更讽刺的是,欧盟引以为傲的碳排放交易体系(ETS),反而在危机中推波助澜:当电价暴涨时,碳价通常会同步下跌,因为工业企业减产减少了排放需求。

更棘手的能源动荡诱因是,西欧各国能源系统的数字鸿沟。

当德国用AI算法预测未来72小时风电出力时,希腊岛屿还在用上世纪90年代的调度系统;法国核电站的数字化控制系统与荷兰风电场的物联网设备语言不通,导致2025年初爆发跨境电网的信息不对等。

最讽刺的是欧盟耗资20亿欧元打造的欧洲能源数据云,本应实现各国电网实时协同,却因数据标准不统一沦为摆设。

而政策层面的理想主义更让西欧的电力供应雪上加霜。

欧盟委员会要求2030年前淘汰所有煤电机组的行政命令,迫使波兰连夜关停12座尚在壮年的超临界燃煤电厂,结果次年冬天就爆发供电危机。

更荒诞的是,当德国环境部长在COP29峰会上慷慨陈词欧洲已准备好引领全球能源革命时,本国化工企业正悄悄将生产线迁往享受煤电补贴的土耳其。

这种政策与现实的撕裂催生出黑色幽默——2024年居民用电碳排放强度不降反升,只因大量绿色电力需从波兰购买火电进行调峰。

除此外,技术问题也是欧洲能源动荡的一个大原因。

当柏林能源智库用元宇宙技术模拟2050年零碳电网时,现实中的欧洲正经历着前所未有的能源身份焦虑。

意大利重启西西里岛废弃油井开采过渡气,被环保组织痛斥为开历史倒车;挪威水力发电为德国绿氢计划输送清洁血液,本国冰川却因水库扩建加速消融。

这种道德与技术、理想与现实的多重博弈,将欧洲变成了全球能源革命的真人实验室,每个成功案例背后都站着十个失败样本,每次技术突破都伴随社会关系的重新洗牌。

或许正如布鲁塞尔某能源官员的苦涩自嘲:“我们正在用21世纪的科技,修补20世纪的电网,满足19世纪工业革命延续至今的能源需求——这出荒诞剧的票价,注定由全体欧洲人分期支付。”

参考资料

李丽旻.负电价或成欧洲电力市场“常态”[N].中国能源报,2023

赖镇桃.欧洲又见负电价难改德国工厂“能源之痛”?[N].21世纪经济报道,2025