这是一个过于关注孩子内心的世界,好像,我们生活在那个时代的人,几乎都没有什么心理问题。

因为我们小时候,从来都还没有实现温饱,能吃得起钙奶饼干的家庭,已经是非常富裕的了。

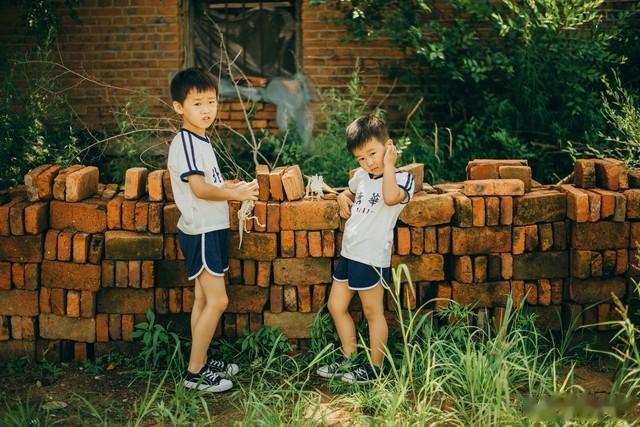

那个时候,我们奔跑在田野里,在林间捡树叶,在河里摸鱼,在月光下的村庄里玩捉迷藏。

我们不害怕,我们不知道什么是抑郁。

现在的孩子,却忽然好多就抑郁了。

我们那时候,星期二电视还会停台,我们也会吃完全烂透了的苹果。

但是,现在的孩子,苹果烂一点都不会吃。

那个时候,我们的父母不懂得什么是共情。

他们很少顾及到我们,更别说内心。不听话,那就揍一顿好了。

所以说,现在的孩子所有的问题,都是因为,我们太过度共情孩子了。

**阻碍孩子独立成长**- 过度共情孩子的痛苦或挫折,容易让孩子产生过度依赖父母的心理。例如,孩子在学校摔倒擦破了皮,如果家长表现出极度的惊慌和痛心,孩子可能会觉得自己的小伤是一件非常严重的事情,下次遇到类似情况可能就会更加脆弱,而不是学会自己勇敢面对小伤小痛并处理它们。

- 孩子成长过程中需要学会应对各种困难和失败,过度共情可能导致家长不自觉地为孩子排除一切障碍,使得孩子缺乏解决问题的能力。比如,孩子因与同学争夺一个玩具而生气,家长立刻为孩子抢到玩具,这会让孩子失去了自己协商解决冲突的机会。

**影响孩子的情绪管理**

**影响孩子的情绪管理**- 当家长总是过度共情孩子的负面情绪时,会强化孩子负面情绪的表达。孩子可能会认为只有通过强烈的情绪表达才能获得关注。例如,孩子稍微有点沮丧,家长就表现得如临大敌,孩子可能会在以后为了吸引家长的眼球而故意夸张情绪。

- 过度共情孩子情绪时,家长往往难以保持理性引导孩子认识和调节情绪。孩子需要学会接受自己的情绪并以健康的方式应对,而过度共情可能会让这一学习过程受阻。

**扭曲孩子对现实的认知**- 过度共情孩子在一些不合理的需求下的情绪,如孩子因为家长不让买过多的玩具而哭闹,若家长因为共情这种哭闹情绪而妥协,孩子就会认为哭闹可以达到目的,这扭曲了对社会规则和现实的认知,不利于他们适应未来的社会生活。

**如何把握好度**1. **积极关注但不过度反应**

**如何把握好度**1. **积极关注但不过度反应**- 当孩子有情绪时,家长可以给孩子一个拥抱,表示理解,但不要立刻跟着孩子过度紧张或者愤怒。比如孩子因为考试没考好而难过,家长可以说“我知道你现在有点难过,考试没考好是会让人不太舒服”,然后再引导孩子一起分析原因,而不是一味地说“宝贝,你太可怜了,都是考试太难了”。

2. **鼓励独立解决问题**- 遇到孩子面临的一些小问题,让孩子自己尝试着去解决。例如,孩子的玩具坏了,让孩子先自己想办法修一修,家长可以在旁边提供一些工具和必要的提示,但不要代为解决。这有助于孩子建立自信,同时也不会让家长过度卷入孩子的情绪。

3. **教孩子正确认识情绪**

3. **教孩子正确认识情绪**- 从小给孩子进行情绪教育,让孩子知道不同的情绪是正常的,但如何表达和调节情绪是一门学问。家长可以通过绘本、故事、游戏等方式向孩子传授情绪知识,这样在面对孩子的情绪时就更能把握好是否存在过度共情的情况。

把孩子当小动物养,当成植物养,或许真的就没有这么多林林总总的问题了。