你还在为十几万的车子上装配着落后的车机系统而抓狂吗?你还在羡慕百万豪车上的自动驾驶功能吗?别急,时代变了!曾经高高在上的智能驾驶技术,如今正以迅雷不及掩耳之势向中低端市场席卷而来,一场“智驾平权”的革命正在悄然上演。但这真的是一件好事吗?

有人欢欣鼓舞,认为这是科技进步的胜利,让更多人能够享受到科技带来的便利;也有人心存疑虑,担心技术的不成熟会带来安全隐患,甚至认为这只是车企们为了刺激销量而玩的一场“营销游戏”。 究竟是科技盛宴,还是风险陷阱?让我们剥开这层迷雾,深入探讨这场充满争议的“智驾平权”运动。

首先,我们必须承认,智能驾驶技术的快速普及,确实得益于一系列技术革新和成本下降。几年前,一颗高性能车机芯片动辄数千元,让普通车型望而却步。但如今,随着芯片技术的进步和产能的提升,高通骁龙8155、8295等芯片的价格已大幅下降,许多十几万的车型都能搭载。这就好比十年前的智能手机,只有少数人能够使用,而现在人手一部,价格也低廉许多。这种技术进步,无疑是“智驾平权”的基础。

然而,价格下降的同时,我们必须认真审视技术的成熟度。目前的智能驾驶系统,大部分仍然处于L2级别,也就是辅助驾驶阶段。虽然能够实现自适应巡航、车道保持等功能,但驾驶员仍然需要时刻保持警惕,随时准备接管车辆。许多情况下,这些辅助功能在复杂路况下容易失效,甚至可能导致危险的发生。这就像给一个蹒跚学步的孩子配备了滑板车,虽然可以让他更快地移动,但也存在摔倒的风险。

更重要的是,智能驾驶系统的安全问题,并非单纯的技术问题,也涉及到数据安全、算法可靠性以及法律责任等一系列复杂问题。一旦发生事故,责任究竟应该由谁来承担?是驾驶员?还是车企?抑或是算法的开发者?目前,这方面的法律法规还不完善,这也给“智驾平权”蒙上了一层阴影。

再者,我们也不能忽视车企在“智驾平权”中的营销策略。许多车企将智能驾驶功能作为重要的卖点,大肆宣传其先进性和实用性,试图以此来吸引消费者。但一些厂商可能会夸大宣传,甚至故意模糊技术细节,误导消费者。这就好比某些保健品厂商,夸大产品功效,诱导消费者购买。这种行为,不仅是道德问题,更是法律问题。

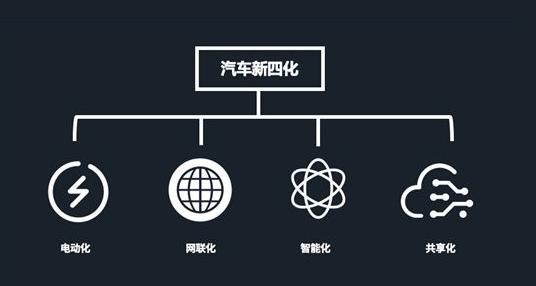

此外,“智驾平权”的背后,也隐藏着产业升级的逻辑。从“汽车新四化”战略来看,电动化、网联化、智能化和共享化是汽车产业未来发展的必然趋势。智能驾驶作为智能化阶段的核心技术,其快速普及,是汽车产业升级的必然结果,也是各大车企抢占未来市场的重要策略。

当然,我们也要看到“智驾平权”积极的一面。随着技术的不断进步和成本的持续下降,未来智能驾驶系统将会更加安全可靠,功能也会更加强大。这将极大程度上提高人们的出行效率和安全性,改善人们的生活质量。 我们可以预见,在不久的将来,自动驾驶技术将会更加普及,最终实现真正意义上的无人驾驶。

但这个过程并非一蹴而就,需要技术、法律、伦理道德等多方面的共同努力。我们需要加强对智能驾驶技术的研发和监管,制定相应的法律法规,保障驾驶安全。我们也需要加强公众教育,提高人们对智能驾驶技术的认知,理性看待其优缺点。

据统计数据显示,截至2023年底,全球L2级智能驾驶辅助系统的装车量已超过数千万辆,其中中国市场的增长速度尤为迅速。 这说明,“智驾平权”的趋势已无法阻挡。 然而,仅仅依靠L2级别的辅助驾驶技术,还无法完全满足人们对自动驾驶的期待,未来需要L3甚至L4级别技术的突破。 与此同时,汽车相关的数据安全问题越来越受到关注,数据隐私保护和网络安全成为智能驾驶发展过程中不容忽视的关键问题。

再来看一些具体的例子,例如特斯拉的FSD(完全自动驾驶)系统,虽然在宣传上非常激进,但实际体验并不尽如人意,时常出现意外情况,引发争议不断。而国内一些车企推出的智能驾驶系统,虽然价格相对低廉,但在技术成熟度和安全性方面,还有待进一步提升。

总而言之,“智驾平权”是一把双刃剑,既带来了技术进步和产业升级的机遇,也带来了安全风险和伦理挑战。 我们既要拥抱科技进步,也要保持理性谨慎,加强监管,确保这项技术能够安全、可靠、负责任地发展,真正造福于民,而不是成为一场商业炒作的工具。 未来,“智驾平权”的成败,不仅取决于技术的进步,更取决于我们如何有效地应对各种挑战,确保这项技术的健康发展。

最终,“智驾平权”的真正意义,不在于价格的低廉,而在于技术的成熟和可靠,以及配套法律法规的完善。只有当这项技术能够真正保障人们的安全,并带来实实在在的便利时,才能说这场革命取得了真正的成功。 这需要车企、政府、以及消费者共同努力,才能最终实现一个安全、高效、便捷的智能出行未来。 而这,可能还需要相当长的一段时间。