序言

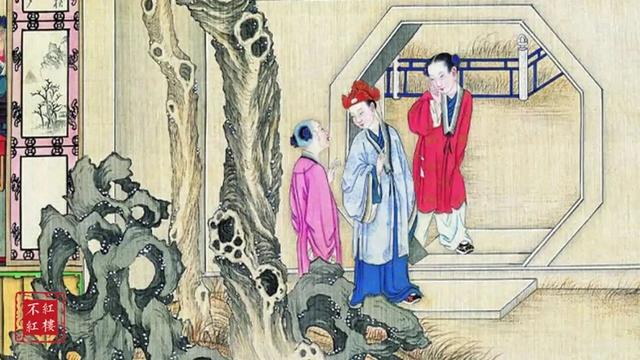

在《红楼梦》这部文学巨著的宏大画卷中,第九回《恋风流情友入家塾 起嫌疑顽童闹学堂》宛如一幅极具张力的群像图,将贵族学堂里暗流涌动的“权力游戏”展现得淋漓尽致。

这场看似是顽童胡闹的学堂风波,实则蕴含着比宫廷斗争更为复杂的人性与权谋,每一个细节都值得细细品味。

下面就来详细聊一聊。

一、闹学堂事件始末:一场由嫉妒与偏见引发的混乱

故事的核心冲突始于贾宝玉和秦钟这对挚友进入贾府学堂。

贾宝玉,贾府的掌上明珠,自幼备受宠爱;秦钟,虽出身贫寒,却因姐姐秦可卿与贾府的姻亲关系得以踏入这贵族学堂。

二人在学堂中形影不离,亲密无间的举止,让一些心怀嫉妒之人暗生不满。

金荣,贾璜妻子的侄子,家境贫寒,依附贾府生存,在学堂中本就处于边缘地位。

他此前与薛蟠有过一段特殊关系,用自己满足了薛蟠的特殊癖好,才得以靠薛蟠的银钱维持生计。

然而,薛蟠喜新厌旧,很快便抛弃了他,转而宠爱香怜、玉爱二人。金荣因此对香怜、玉爱怀恨在心,又因秦钟与香怜的亲近而对秦钟心生嫉妒。

一日,学堂老师贾代儒外出,让孙子贾瑞代管。

贾瑞是个“图便宜没行止”之人,平日里勒索子弟,又曾得薛蟠好处,对薛蟠之事睁一只眼闭一只眼。

秦钟趁薛蟠不在,与香怜在后院说体己话,被金荣撞见。

金荣借机大做文章,出言不逊,香怜羞怒之下与金荣争吵,秦钟、香怜便去找贾瑞告状。

贾瑞偏袒金荣,指责香怜多事,金荣越发得意,口出狂言,对秦钟和宝玉也多有不敬。

宝玉见秦钟受辱,心中恼怒,贴身小厮茗烟在贾蔷的挑拨下,冲进学堂大骂金荣,双方冲突升级,金荣夺手要打宝玉和秦钟,贾菌也加入混战,场面彻底失控,秦钟的头也被打破了,从此对学堂留下了心理阴影。

最终,在宝玉奶妈的儿子李贵等人的干预下,众人被喝住,李贵责怪贾瑞,逼着金荣给秦钟赔了不是,这场闹剧才暂时平息。

二、闹学堂事件背后的恩怨情仇:利益、尊严与反抗的交织

这场闹剧的背后,是各方势力复杂交织的恩怨情仇,说起罪魁祸首却是薛蟠。

薛蟠,这个“呆霸王”,在学堂里也是一霸,他来学堂并非为了读书,而是为了满足自己的“龙阳之癖”,他用银钱收买学童,当他的“契弟”,渐渐地形成了一个以利益为核心的小团体,金荣也是其中的一位成员。

但是,薛蟠是喜新厌旧的,导致金荣失宠,为后续冲突埋下隐患。

金荣作为依附者,在学堂中自卑又敏感。与薛蟠的关系破裂后,他不仅失去经济支持,尊严也受到践踏。

看到秦钟与香怜亲密,他心中的嫉妒和怨恨爆发,对秦钟和宝玉的挑衅,既是对情敌的报复,也是对卑微地位的反抗。

宝玉和秦钟之间的情谊纯真深厚,他们相互陪伴、彼此欣赏。面对金荣等人的挑衅,他们立场一致,共同对抗欺凌。

宝玉身为贾府嫡孙,无法容忍好友受辱;秦钟性格倔强,也不愿轻易受辱。这种情谊在风波中显得尤为珍贵。

贾瑞作为代理老师,本应维护学堂秩序,却因贪图薛蟠钱财而偏袒金荣。

他的自私和偏袒,让矛盾进一步激化,破坏了学堂风气,也让学生们对他失去信任和尊重,展现出他的贪婪和无能。

三、闹学堂事件的深远影响:腐朽的学堂与命运的分岔

这场大闹学堂事件,让贾府学堂的腐朽和混乱暴露无遗。

学堂本应是教书育人的净土,却在贾府管理下成了藏污纳垢之所。学生们不思学业,沉迷于勾心斗角,学堂纪律荡然无存。

这一事件让贾府长辈意识到问题严重性,但他们未采取有效措施整顿,学堂风气从此一蹶不振,预示着贾府后继无人的可悲局面。

对于当事人而言,这场风波改变了他们的命运轨迹。

金荣虽赔了不是,但心中怨恨未消,在学堂中愈发被边缘化,改变命运的机会变得渺茫,后来他终于找到了机会,痛打了宝玉(癸西本中的情节)。

秦钟在此次事件中受委屈,意识到与贾府子弟的差距,身体和精神状态大不如前,后因姐姐去世,加上他与智能儿的感情纠葛,导致年纪轻轻便离世。

宝玉对学堂的虚伪和丑恶更加厌恶,加深了对封建礼教的叛逆情绪,为日后与家族的矛盾冲突埋下伏笔。

贾瑞因偏袒和不作为,名声变差,后因对王熙凤起色心,被设计捉弄,染病身亡。

贾蔷在这场事件中展现心机,挑拨茗烟达到目的后全身而退,在贾府中的地位和影响力发生变化,开始注重权力和利益的争夺。

结语

这场发生在贾府学堂的霸凌事件,看似是一群顽童的胡闹,实则是贾府内部权力斗争、阶层差异、道德沦丧等诸多问题的集中体现。

它就像一面镜子,映照出封建社会的黑暗与腐朽,让我们看到了人性的复杂和多面。

在这个“权力的游戏”中,没有真正的赢家。每个人都深陷命运的漩涡,在权谋和利益的驱使下挣扎,最终走向各自的悲剧结局。

《红楼梦》通过这样一个个生动而深刻的情节,为我们展现了一个庞大而真实的封建家族的兴衰荣辱,让我们在感叹其文学魅力的同时,也对那个时代有了更深刻的认识和思考。

它让我们明白,在一个腐朽的社会制度下,无论身处何种地位,都难以逃脱命运的捉弄,而人性的贪婪、嫉妒、虚荣等弱点,更是将人们推向了悲剧的深渊。

这场学堂里的“权力游戏”,不仅仅是一个家族的故事,更是整个封建社会的缩影,值得我们反复品味和深思。