在历史的长河中,地理环境和政治格局深刻影响了国家的形成与发展。中国和欧洲作为两大重要的文明发源地,虽然历史进程复杂多变,但它们走向了截然不同的道路:中国在历史上多次实现大一统,而欧洲却始终分裂成数十个国家。为什么中国能够实现统一,而欧洲却在历史上屡次尝试统一但始终未果?通过对地理条件、政治演变和文化背景的分析,我们或许可以发现其中的原因,并从中获得一些现实的启示。

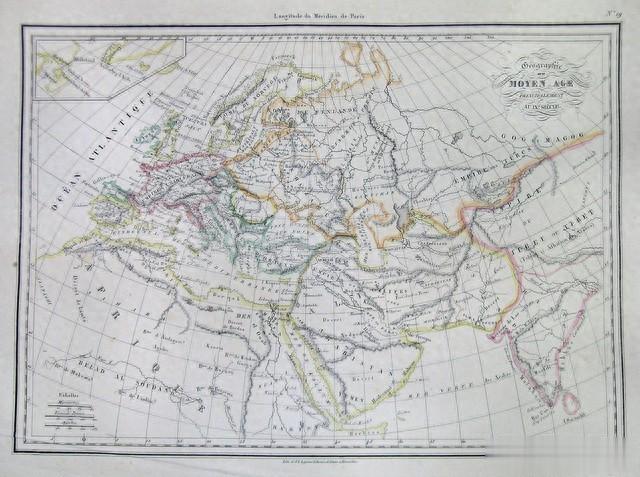

一、地理环境的影响从地理上看,欧洲的地形似乎比中国更适合统一。欧洲的大部分地区,尤其是从西欧到中北欧再到东欧,几乎是一片广袤的平原。虽然在南欧有阿尔卑斯山等山脉,但并没有像中国那样的复杂地形,山脉和河流并不构成统一的实质障碍。理论上,广阔的平原应该为一个统一的政权提供更好的条件,然而历史却证明,欧洲始终保持着分裂的状态。

相比之下,中国的地理环境更加复杂。从高耸的喜马拉雅山脉到西北的沙漠,从东南的丘陵地带到中部的山川河流,中国的地形多变且复杂。然而,正是在这样一个地理环境中,中国却多次实现了大一统。这一现象无疑令人深思。

1. 欧洲的地理分散性:平原上的多线作战

尽管欧洲有着广袤的平原,但这一地理特征并没有为统一带来太多便利,反而成为了分裂的温床。欧洲的平原虽然广阔,但缺乏天然的屏障,使得各个国家之间很容易相互入侵。同时,欧洲有许多河流、丘陵和小型山脉,这些地理特征将欧洲分割成了多个自然区域,形成了一个个相对独立的封闭小世界。例如,莱茵河、塞纳河、多瑙河等河流将西欧、中欧和东欧的国家相互隔离,各自形成了不同的政治中心。

欧洲的统一尝试无不以多线作战告终。无论是神圣罗马帝国、拿破仑的法国,还是纳粹德国,都在试图统一欧洲时陷入了多线作战的困境。由于缺乏天然屏障,任何一个国家想要统一整个欧洲都必须同时应对来自多个方向的攻击。神圣罗马帝国在西部要对抗法国和英国,北方要对抗瑞典和丹麦,东边还要对抗俄国。这样的多线作战让任何一个强权都无法集中力量,最终只能在多方夹击中失败。

2. 中国的地理优势:函谷关与战略纵深

与欧洲的广阔平原不同,中国的地形虽然复杂,但却拥有一些天然的地理优势,尤其是关隘的存在。著名的函谷关是中国地理上的一大要塞,位于关中平原的东端,是古代通往中原的咽喉要道。函谷关将中国西部的秦国和中原六国隔开,成为秦国实现统一的关键之一。

在中国历史上,函谷关不仅是防御的天然屏障,也是秦国进攻的战略出发点。当秦国需要休养生息时,只需封闭函谷关,便可抵御来自东方的威胁;而当秦国准备进攻时,又可利用这一关隘集中力量,逐一击破六国。相比之下,六国虽然地理上相互接壤,但缺乏像函谷关这样的战略要地,无法有效抵御秦国的进攻。正是这种地理上的差异,使得中国的统一战争具有相对的单线作战优势,而欧洲则因为地理上的开放性始终陷入多线作战的泥潭。

二、政治格局与文化背景的不同除了地理条件外,政治和文化因素也是影响中国和欧洲统一进程的重要原因。尽管历史上欧洲和中国都曾出现多个强大的政权,但它们在面对统一的目标时采取的策略和结果却大不相同。

1. 欧洲的多极政治与分裂势力

自罗马帝国瓦解后,欧洲陷入了长期的分裂状态。虽然神圣罗马帝国曾试图恢复罗马时代的统一局面,但它的权力始终受到地方封建领主的制约。神圣罗马帝国名义上是一个统一的帝国,但实际上更像是一个松散的封建邦联,各地领主拥有相当大的自主权,中央权力虚弱。这种分裂的政治结构导致了各地王国、诸侯国和城市国家的长期对立。

此外,欧洲在宗教上也长期分裂。中世纪的天主教会虽然是欧洲社会的精神中心,但它并没有为政治统一提供有力支持。到了宗教改革时期,新教与天主教的对立进一步加剧了欧洲的分裂。宗教战争频繁爆发,诸如三十年战争等大规模冲突,使得欧洲的政治统一更加遥不可及。

在这种多极政治格局下,任何一个强大的国家想要统一欧洲,都会遭到其他国家的联合反对。历史上,神圣罗马帝国、拿破仑的法国、沙皇俄国和纳粹德国都曾试图统一欧洲,但每一次都因陷入多线作战而失败。欧洲的国家利益彼此冲突,任何一个国家的崛起都会被视为对其他国家的威胁,因此各国之间频繁结成联盟,共同对抗单一强权。

2. 中国的中央集权与文化认同

与欧洲的分裂不同,中国自秦朝建立以来,逐步形成了强大的中央集权体制。秦始皇统一六国后,确立了郡县制,废除了分封制,直接由中央政府控制地方。这种自上而下的集权结构为中国的长期稳定和统一奠定了基础。虽然中国历史上也曾经历过分裂和动荡,如三国、南北朝等时期,但中央集权的传统始终存在,并在每次统一后得到加强。

更为重要的是,中国有着深厚的文化认同感。自先秦时期的儒家思想开始,中国的文化传统强调家国一体、天下大同的理念。儒家学说提倡“修齐治平”,将个人的修养与国家的治理相结合,这种思想被历代统治者所推崇,并成为统一国家意识形态的重要支柱。无论是秦朝的法家治国,还是后来汉唐的儒法并用,都进一步巩固了中国大一统的文化基础。

在中国,统一不仅是一种政治选择,更是一种文化追求。每当分裂时期出现,社会上总是存在强烈的统一呼声。相比之下,欧洲缺乏类似的文化认同。欧洲的国家长期以来各自形成独立的语言、文化和习俗,法兰西、德意志、英格兰等国家有着各自的民族认同,彼此之间很难形成统一的文化共识。这种文化上的多样性,进一步阻碍了欧洲的统一进程。

三、决心与持续性:从秦国到沙俄的对比除了地理和文化因素外,统一的决心和持续性也是中国与欧洲在统一问题上差异的重要原因。

1. 秦国的百年奋斗:目标明确,步步为营

中国的统一并非一蹴而就,而是秦国经过六代君主、百年奋斗的结果。从秦孝公任用商鞅变法,到秦始皇最终一统天下,秦国的崛起是一个长期的过程。在这过程中,秦国始终保持着明确的目标——统一六国。无论是通过经济改革、军事扩张,还是外交手段,秦国都在为实现统一而不懈努力。正如《过秦论》所述,“奋六世之余烈,振长策而御宇内”,秦国的成功不仅依靠地理优势,更依赖于代代相传的统一目标和坚定不移的决心。

反观欧洲,虽然神圣罗马帝国、拿破仑、沙俄等强国也曾有过统一欧洲的野心,但它们的努力往往昙花一现,缺乏长期的战略规划和持续的投入。拿破仑虽然在短时间内席卷欧洲,但他的成功只持续了不到二十年。1815年滑铁卢战役后,拿破仑的帝国迅速崩塌,法国也被迫退回到革命前的版图。而神圣罗马帝国虽然名义上存在了数百年,但从未真正实现对欧洲的有效统治。相比之下,秦国的统一之路虽然漫长,却因为持续的战略和强烈的目标感,最终成功奠定了中国大一统的基础。

2. 沙俄的扩张:缺乏地理屏障的限制

沙俄是另一个有着长期扩张目标的政权。自15世纪起,沙俄在东欧和中亚地区不断扩张,最终成为横跨欧亚大陆的庞大帝国。沙俄的统治者有着明确的扩张目标,尤其是在19世纪,沙皇俄国作为“欧洲宪兵”,更是希望通过击败奥斯曼帝国等弱国,逐步深入欧洲腹地。然而,沙俄始终未能实现在欧洲的统一,尤其是在克里米亚战争中,俄国不仅无法击败英国和法国的联合军队,还因此失去了在欧洲的霸主地位。

沙俄失败的一个重要原因在于地理条件的限制。俄国虽然疆域广阔,但面对欧洲的方向却没有像中国的函谷关那样的天然屏障。欧洲的广阔平原让沙俄在面对敌人时不得不同时顾及来自西欧、东欧的多方威胁。俄国虽然具有侵略的决心和长期战略,但缺乏有效的防御手段,使得它在扩张过程中始终处于被动局面。

四、历史启示:专注与耐性的重要性历史上,欧洲的强权因多线作战而失败,而中国的秦国则依靠地理优势和长期战略实现了统一。这种历史对比不仅仅是国家层面的教训,也为我们个人的成长和发展提供了深刻的启示。

1. 专注的力量:避免“多线作战”

无论是神圣罗马帝国、拿破仑的法国,还是沙俄,它们在尝试统一欧洲的过程中都面临着同样的困境:多线作战。因为没有有效的地理屏障,这些国家不得不同时应对来自多个方向的敌人,最终精力和资源被分散,导致实力被削弱。对于个人而言,这种多线作战的模式也时常出现。现代社会提供了越来越多的选择,许多人在面对职业发展时,会陷入“多线作战”的困境——同时尝试多个领域,结果每一个都无法深入,最终一无所成。

历史告诉我们,无论是国家还是个人,专注于一个明确的目标,集中精力和资源深耕一个领域,往往比同时追逐多个目标更容易取得成功。秦国在统一六国的过程中,始终保持着明确的统一目标,并通过一系列的政治、经济和军事手段逐步实现了这一目标。相比之下,欧洲各国的多线作战策略,虽然一度显示出强大的实力,但最终都因为分散了精力而未能实现统一。

2. 耐心与持续性:长期努力才能见效

除了专注,耐心和持续性也是成功的关键。秦国的成功并非一朝一夕的结果,而是经过了六代人的不懈努力,历时百年才最终实现了统一。反观欧洲的强权,虽然也曾拥有短暂的辉煌,但大多因为缺乏长期的战略规划和持续的投入而未能实现长久的成功。

对于个人来说,耐心与持续性同样重要。在当今快节奏的社会中,许多人希望通过短期的努力迅速取得成功,但实际情况往往是,只有持续的努力和坚持才能取得长远的成果。正如秦国的百年奋斗,个人的发展也需要避免急功近利,保持长期的战略眼光,逐步积累实力,最终实现目标。