“自晚清以来,近代中国知识分子经历了几次意义重大的世代更替,成长起来的一代又一代年轻人成为后浪,又从后浪变为前浪。如今这种以‘代’为间隔的更替和分化,也变得越来越频繁。”

(图/《无问西东》)

在广州的冬至来临之前,一股自北向南的寒流姗姗来迟,晚间气温骤降,街上的行人后知后觉地裹上了棉衣,步履匆匆。与此同时,在广州学而优书店二楼的阅读空间里,一场《前浪后浪》新书首发分享会正在进行。

《前浪后浪》

许纪霖 著

上海三联书店|理想国,2025-1

Z世代、躺平、cosplay、情绪价值、拒绝虚无、夜奔开封、时代的尾气……当这些“新词”在那片空间上方不停回荡的时候,眼前讨论的画面仿佛回到了100年前的广州,作为响应五四运动的重要城市,这里的青年们共同发出了时代之问:“这个世界会好吗?”如今这个“问号”又挂到了“当代”后面。

新书的作者许纪霖,面对与他年纪相差将近半个世纪的年轻读者的提问,依然有着浓烈的兴致。当然,这次并非许纪霖第一次面对年轻读者。早在知识付费正热的那几年,他便开始尝试“得到”音频课;等到短视频火起来的时候,他又进驻B站,开讲中国传统文化课,吸引了不少年轻粉丝。生于20世纪50年代的许纪霖,始终将自己置身于与时代“交锋”的最前线。

许纪霖研究近代中国知识分子已经40年,在他看来,不同时代的问题,其本质都离不开人性的复杂性,即便是不同时代的问题,也都能从人的精神世界中找到脉络与传承。

“自晚清以来,近代中国知识分子经历了几次意义重大的世代更替,成长起来的一代又一代年轻人成为后浪,又从后浪变为前浪。如今这种以‘代’为间隔的更替和分化,也变得越来越频繁。”许纪霖说,写作这本《前浪后浪》(理想国,2024),除了是在上一部《脉动中国》(理想国,2021)的历史延长线上重新出发,也想尝试去验证,在那些推动历史的重大决策中,“理性”并不是绝对的。

《脉动中国》

许纪霖 著

上海三联书店|理想国,2021-3

现场还有文学评论家黄子平、中山大学中文系副教授林峥,他们都分享了自己对《前浪后浪》这本书的阅读感受。当聊到现如今年轻一代知识分子做学问普遍缺少“历史脉络感”的时候,三位“前浪”都表示深有体会。

以下为分享会的精彩内容整理。

从精神世界切入,看近代中国的知识分子

林峥:《前浪后浪》首发活动在广州举办很有意思,近代这一百多年来,广州都是推动改革非常重要的地方。许纪霖老师长期以来一直在做思想史、中国知识分子的研究,新出版了这部《前浪后浪——近代中国知识分子的精神世界》。想问许老师,写作这本书的动因是什么?

许纪霖:我介入中国知识分子研究40年了,40年研究一个题目,这本《前浪后浪》也可能就是一本收官之作了。一个研究领域,在有限之年总会写完的,写完不是说终结课题,而是不可能再有新意。事实上在此之前的时刻,都是在自我挑战,为什么?

因为我是不太喜欢“炒冷饭”的那个,而新意在我看来不是说在某个史料上有突破,我不是史料派,也不是在某个小的观点上有突破,我是希望在一些新的视野和角度上进行突破。

最早从1988年开始,我写的《无穷的困惑》,到后面的《安身立命》,都是从思想文化史的角度研究中国知识分子,那算是我的第一次尝试;到了2006年前后,我带领了一群研究生,开始从社会文化史的角度研究从晚清到民国的知识分子,于是就有了《有为有守》,这是第二次尝试,这本书2024年再版了;而这一次的《前浪后浪》,恐怕是我的第三次新的尝试。尝试了什么呢?

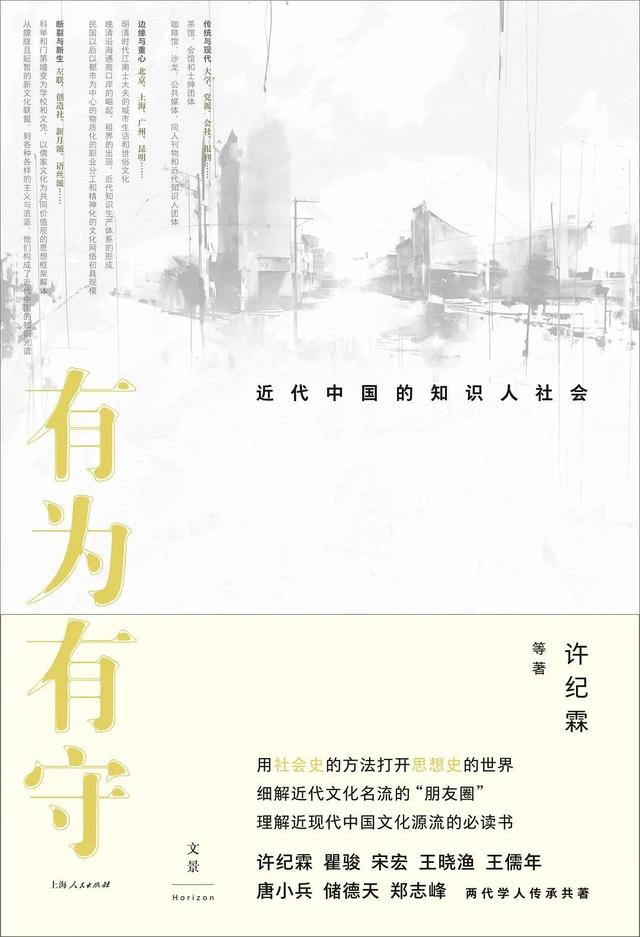

《有为有守》

许纪霖 著

上海人民出版社|世纪文景,2024-6

过去,做思想史通常会从政治立场、文化立场激进还是保守,来研究知识分子,这叫“左与右”,是比较传统的做法。前些年市场上用另一种角度来观察,我称之为“上和下”,也就是研究知识分子的社会阶层流动。这本书之所以叫“前浪后浪”,其实就是从代际更替的角度来展开,我想这是把一个六面体“上下左右”之外的“前后”给补上了。

今天我们能看到,中国的历史变化非常之快,好像每隔5—10年,就会有一代人冒出来,登上舞台的90后,一眨眼就成了“前浪”,开始带领95后、00后。事实上,这一切在历史上都曾以某种类似的方式发生过,所以理解历史也是理解今天,理解我们自己。这本书也是怀着一种对当下的理解来写的。我一直觉得,我们依然在近代中国的延长线——特别是精神世界的延长线上。

为什么会想从精神世界的角度切入呢?因为过去做思想文化史,都是观念的比较,但是做得越深就会发现,实际上人的理性是不靠谱的。我们自己想一想,当你做决策的时候,有多大程度是被自己的理性摆布的?实际上我们往往最后都是情感的奴隶。如果我们进入知识分子的精神世界,包括他们的情感世界、日常生活的世界和意志的世界,就能有一个全新的视野。

(图/《觉醒年代》)

林峥:今天黄子平老师也来到了现场,请黄老师分享一下阅读感受。

黄子平:理想国找我这样一个做文学的人来讨论一本历史书,也算是一种跨界。事实上许老师做了很多我们文学界人士做的事。

在我的想象当中,从晚清到五四运动,再到“一二·九”运动,所有的前浪后浪,每个人物其实都很值得专门去谱写,但这样的话,可能要达到六卷本的体量。许老师非常浓缩地把几条脉络、几次危机、几次分裂、几次转折,都讲得很清楚。

我读这本书的时候,尤其是近代部分,学到很多。以前我没有注意到李鸿章、张之洞这些人,只觉得他们都是保守派,其实他们都是时代的巨人,现代人已经很少有能和他们相提并论的了。这些人有一种志士精神,要么把自己当锅去熬,要么当柴火去燃烧,这里面是有很多精彩细节可以讲的。

影视剧中的李鸿章与慈禧太后。(图/《走向共和》)

从做学术的角度来看,就像许老师前面说的,他从精神世界的角度切入,所以这本书比一般做抽象思想观念史的会丰满很多;从做文学的角度来看,有一些不太容易抽象成观念的历史细节,其实是没法全部写进这本书里的。

还有一个非常重要的概念,是我一直关心的,那就是“代”。“代”的概念大约从20世纪80年代以来慢慢被使用起来,比如用“垮掉的一代”来概括某一个社会群体。这样使用一个概念的缺点,可能就是过于强调某种间隔,而掩盖掉个体的特殊性。刚刚许老师也说了,代与代之间的尺度越来越缩小,这种节奏的变速,会制造出各种各样的复杂性。许老师意识到了这一点,所以他会用比如说“旧派里的新派”“新派里的旧派”这样的分类,巧妙地强调了那些特殊性。

建一座历史观的“毛坯房”,给后来的研究者“精装修”

林峥:许老师是历史学家,我和黄老师都是文学出身。但是我读许老师著作的过程中,感觉跟一般历史学者的风格不一样,反而对文学研究者很友好,许老师是如何运用历史和文学这两种角度的?

许纪霖:说实话,我不敢承担“历史学家”这样的身份。我是政治系出身,因为喜欢历史,所以转到历史学院。早年我考中文系没有录取上,从此我内心愤愤不平,想证明给中文系的朋友们看看,我在文学方面也不差。记得有一年,我拿了单向街的非虚构类文学奖,算是满足了我一个文青时代的虚荣心。我的书就像我一样,跨越了文史哲,还有社会科学,所以我很难接受自己是一个历史学者,更不敢挑战文学。

过去,我觉得做知识分子一定是要做研究学者,但是历史学是比较卑微的,完全是因为喜欢才进入。当我的视野进入“精神世界”以后就不一样了,学者有一个毛病就是不愿意袒露自己的内心,文学家正好相反,恨不得把自己的内心撕开来给读者看。我之前的很多文本,其实都是越界进入了文学领域。

(图/《无问西东》)

康德曾说:“世界上最让人震撼的两样东西,一个是我们头顶的星空,还有一个就是我们的内心世界。”我对这些有好奇心,我对人有好奇心,我写丁玲的时候,也试图去说明为什么她会和周扬至死都互不原谅。这些东西透过“精神世界”都可以一层一层往下剥。

我写《前浪后浪》这本书,最主要就是想拉出来一个大的脉络,世代更替会产生断层,除了断层也会有连续性,我竭力想找到这种连续性,只能从中国的四代革命知识分子的精神世界里去破译那些“密码”,找到更替背后基因不变的部分。只可惜我爱好太多,兴趣太广,像小猫钓鱼,沉不下心来搞几大卷,只好由着性子写了。

另一方面,我在大学待了40年,发现学生在专业领域的“打洞式”研究能力越来越高了,实际上远远超过了我们。他们擅长找资料,还会用ChatGPT和大数据,需要什么资料很容易找到。但同时我也发现一个问题,那就是现在的学生普遍都缺少宏观的把握,比如辛辛苦苦做了一个题目,最后问他们意义在哪里的时候,通常就被问呆了。

在我看来,做学问要在一个大的历史脉络里面去理解它的一种普遍的超越意义,而这些理解是需要“脉络感”的。所以我做这本书的意义,可能就是建了一间毛坯房,至少结构都已经搭好了,只要后浪们看得上这间毛坯房,再去精装修就好了。

(图/视觉中国)

林峥:这个比喻很精彩,也涉及一个新的“代际问题”。确实,我觉得年轻一代的学者很擅长做精巧的题目,但还缺乏一些更宏大的历史关怀,或者叫做“问题意识”吧。黄老师对此也有同感吗?

黄子平:我经常跟我教文学的学生们说,要“少读文学书,多读历史书和哲学书”。表面上我们是做文学,但实际上历史在文学中的分量是很重的。我在北大读本科的时候,饱受文学史的“迫害”,当然我们后来也成了文学史的“帮凶”,又去“迫害”别的后浪了。知识性的文学史学得太多的结果,就是不读作品,因为作品太多了,学生最后就只记住了很多书名、人名。

现在这些知识性的东西,都不需要我们传授了,就像许老师刚才说的,AI就能搞定了。现在更多地要回到对能力的培养,收集了一大堆素材,怎样学会裁剪?那么,我想许纪霖老师想表达的,其实就是用一种什么样的眼光去裁剪。我觉得这应该是大学教育的当务之急。

缺少生活的“常识感”,那就去发现更多“新空间”

林峥:我在阅读《前浪后浪》这本书的时候,发现了两条知识分子脉络,基本上延续了“心学”和“理学”。其中有康有为、梁启超他们的“体制外改革”,还有像李鸿章、张之洞他们的“体制内改革”,但无论是哪一种,我觉得许老师讨论的这些知识分子,其实都延续了晚清士大夫的精神传承——知识分子的功能,始终还是以社会为担当。

许老师,您在写作《前浪后浪》时有没有对现代知识分子产生一些思考和关怀?

影视剧中的康有为与梁启超。(图/《走向共和》)

许纪霖:我们说的一部分世代更替,可以看到在一些关键时刻,两代知识分子争夺话语权,结果新的一代人获得了话语权,实现了世代更替。刚刚林老师提到的“心学”和“理学”,的确也是我在书里写到的,很多人会拿这两个概念从哲学角度去处理,但是心学家和理学家所体现的不仅仅是两种观念,同时也是两种精气神。

曾国藩、张之洞这些人是理学家,所以总有一副先生的面孔。但是康有为和梁启超成长于我们说的南国这片充满神秘、浪漫的土地上,只要没有进入过权力系统,他们的思考方式就是要指点江山,觉得“我就是宇宙,可以改天换地”。我们可以看到,这两种精神气质从晚清一直传承到“五四”。当新一代的人走上历史舞台,陈独秀、胡适、鲁迅这些知识分子,其实骨子里还是文人,但他们和以陈寅恪为精神领袖的“学衡派”是不一样的,后者自觉传承了理学传统,变成了学院风格。

影视剧中的李大钊和陈独秀。(图/《建党伟业》)

我在这本书里对吴宓这样的理学家是有过批评的,他拿着传统文人那套东西去跟胡适那些文人“打擂台”;还有以陈西滢和鲁迅为代表的,那场著名的“现代评论派”和“语丝派”的论战,都是“学院风”和“土匪气”这两种文人气质的争斗。我给他们提炼出一个概念,叫做“文化惯习”(habitus),指的就是一个群体共享的文化气质。实际上,他们没有多大差异,只不过是互相看不惯而已。如今,我们再看以前的那些骂战,可以确定的是,生活常识是能帮助我们理解历史、理解学术的。

现在好多学生“常识感”不足,自身的生活常识感无法进入历史,或者说进入学术来理解历史。常识感是什么?其实就是看到不同人之间的文化差异。比如说有时候我们看到一个人,跟他不熟,和他之间也没有利益冲突,但是看他的做派就会让自己很不舒服。一旦发生冲突,我甚至觉得比政治意识形态的不同更加致命。

关于这种常识感,靠读历史是读不出来的,可能跟我们从20世纪80年代到今天看到的中国知识界,以及自己的生活感受有关系。所以我只是借机会把自己这40年在中国知识界的感受,以一种历史的方式分享给大家。

(图/《山海情》)

关于现代知识分子的问题,我是有反思的。我们这代人从20世纪的启蒙年代走过来,所以“爹味”十足(笑),总是好为人师,以为可以给青年人指明方向。结果指了30年,我们自己也越走越迷茫,更不用说给年轻人提什么建议。

实际上年轻人有他们自己的路要走,并不会重复我们的路。过去几年我们能看到,往往在关键时刻,年轻人比我们更勇敢,那我们还有什么资格好为人师呢?我写这本书,更多的其实还是做一个观察者,或者说以冷峻的方式观察那几代人是怎么走过来的,这是我喜欢的角色。

如果一定要给年轻人一些建议,那我想可能就是在互联网和AI时代,去发现更多新的空间,去接受更多不同的文化差异,从这些新的空间当中去获得自我提升和成长。当然,寻找新的空间并不是指去逃避,而是说,如果我们觉得在现有的环境中发挥不了自己的功能和价值,那只能说明生活的空间还不够大。

(图/《我才不要和你做朋友了呢》)

整理 段志飞

编辑 钟毅

校对 河晏

运营 Hallucinogens