1988年,蒋经国去世后,孙立人终于结束了33年的幽禁生活。

但事实上,幽禁期间,孙立人也未完全与外界断绝联系。

在人生的最后几年,他迎来了蒋经国的探访。

这一短暂的会面,成为两人之间少有的对话,而孙立人也借此提了三个请求。

那么,孙立人提出了哪三个请求,这三个请求都实现了没有?

从荣耀到囹圄

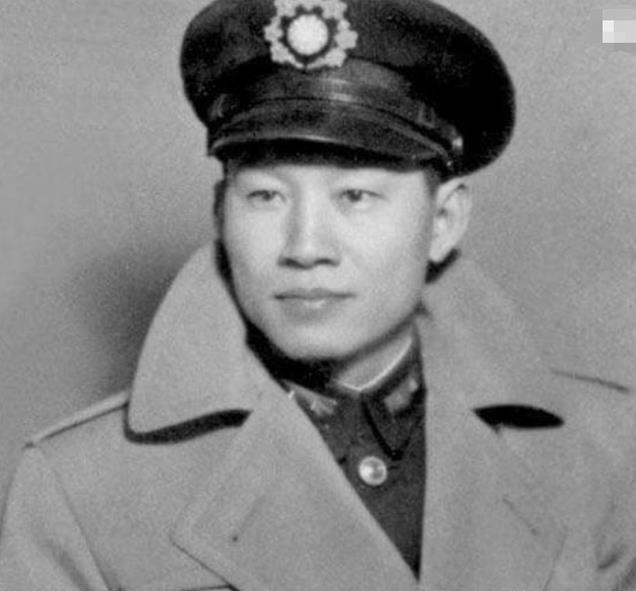

1900年,孙立人出生在安徽省庐江县的一个书香世家。

得益于此,他从小才思敏捷、聪颖过人,还成绩出类拔萃,成为了清华大学的高材生。

在清华的校园里,土木工程是他的专业,建造家园是他的志向。

但当国土沦陷、民族危机四伏时,他毅然选择了另一条路,走上了以刀枪守护家园的从军之路。

从军校毕业后,他被派遣至缅甸丛林。

在那里,他指挥部队,以卓越的战术和极强的战场适应能力,在困境中连连取胜,赢得了盟军的敬佩。

从此,“丛林之狐”的名号传遍整个远东,孙立人成为了抗日英雄的象征。

但战争的胜利却未能为他带来持久的荣耀。

在国共内战中,孙立人依然忠心耿耿地效力于国民党,率领部队顽强作战。

可战局风云变幻,最终以国民党溃退至台湾而告终,这一历史转折,亦成为孙立人命运的分水岭。

来到台湾的孙立人,凭借显赫的战功与威望,被任命为陆军总司令,肩负重任。

可他显然低估了政治的复杂和人心的险恶,他的亲美立场使其在国际舞台上备受瞩目,但也引起了蒋介石的深深猜忌。

作为一位更倾向于笼络军政权力的领导者,蒋介石对于孙立人的忠诚始终抱有疑虑。

1950年代,这份疑惑达到顶峰。

当时,台湾流传着“孙吴代蒋”的传言,坊间纷纷猜测孙立人和另一位亲美派高官吴国桢将取代蒋家统治。

这些传言让蒋介石彻底失去了对孙立人的信任,于是,一场针对孙立人的整肃行动悄然展开。

1955年,孙立人被指控“谋逆兵变”,并迅速被撤职、软禁。

尽管他在调查中否认参与任何政治阴谋,这场“案中案”仍然使他失去了所有的权力与自由。

就这样,他在台中“向上路18号”的小院里,开启了长达30年的幽禁生活。

幽禁岁月

在那里,他的每一步都在严密监控之中,便衣特务轮流值守,时刻注视着他的言行。

他曾试图通过种种途径申诉,但迎来的只有冷漠的沉默,慢慢的,他只能被迫接受这样的生活。

幸而,他的家人还能陪在他的身边。

清晨时分,他夫人张梅英会准备简单的早餐,而孙立人则带着几个孩子在院中活动。

四个子女在父亲的教导下,也是从小便展现出了非凡的学习能力。

孙立人并未因困境而疏忽对子女的教育,相反,他将自己对人生的感悟和学识全然倾注于家庭。

当然,幽禁生活并非只有平静与温馨,孙立人不得不与看守他的特务时常共处一室。

起初,他的情绪极为不稳定,常常为微不足道的小事与身边的人争执。

但时间是最好的解药,逐渐地,他学会了用一种冷静的态度面对不公。

当他看到那些监视他的特务在无聊时打牌或者聊天时,他甚至学会了用一种幽默的方式调侃自己的处境。

孙立人的性情变化,也在某些细节中展现得淋漓尽致。

起初,他常常对外界的不公发出激烈的抗议,甚至会在深夜用手杖敲打墙壁,试图表达心中的愤怒。

但后来,他学会了将这些情绪隐藏起来,他开始种植树,培育花草,甚至尝试养殖果树。

虽然这些尝试大多未能带来经济上的收益,但却让他的生活多了一些忙碌和希望。

最令他牵挂的,莫过于那些曾经追随他的部下,尽管身处囹圄,孙立人始终挂念着他们的安危。

在某些夜晚,他会在日记本上书写那些共同奋战的回忆,字里行间透着对他们深深的怀念和愧疚。

他知道,自己的处境不仅改变了他个人的命运,也让许多无辜的士兵受到了牵连。

日复一日,30年过去后,孙立人在小院里俨然完成了一场精神上的蜕变,他学会了苦中作乐,也早就习惯了这样的生活。

因此,他也从未想过,蒋经国会来看他。

三个请求

1987年11月,蒋经国去了囚禁孙立人的小院,两人简单的寒暄之后,孙立人趁此机会提出了自己的三个请求。

第一:还部下以清白,正军人之名

孙立人一直惦记着自己的部下,他们在抗战时舍生忘死,为国家的存亡立下赫赫战功,却因所谓的“谋逆兵变”一案,被冠以莫须有的罪名。

因此,他尤其希望蒋经国能为这些人恢复名誉,并照拂他们。

第二:祖国和平统一。

这是孙立人最大的心愿,且统一也是民心所向。

第三:将自己和战友埋在一起,被运回大陆安葬。

但蒋经国静静听完,久久没有说话,因为这三个请求,当下他一个都办不到。

后代的成才

1988年,随着蒋经国的去世,孙立人终于获得了自由。

但比起自由来说,更让他欣慰的是孩子们的成就。

长女孙中平,从小便对科学产生浓厚的兴趣,喜欢钻研各种复杂的问题。

年少时,家中拮据的生活环境并未让她退缩,反而激发了她向上的动力。

在台湾新竹清华大学攻读核子工程后,她又凭借自己的努力,成功申请到康奈尔大学的博士项目。

儿子孙安平则是一个沉稳的大男孩,他从小便懂得家中经济困窘,常在学业之余帮助母亲分担家务。

他继承了父亲的智慧与韧性,在台湾清华大学取得物理硕士学位后,又远赴美国继续深造,最终成为了一名出色的工程师。

次子孙天平和幼女孙太平,则是在幽禁岁月中出生的孩子。

他们的童年被严格的规矩包围:不能随意外出,不能大声喧哗,甚至不能与同龄人轻松相处。

尽管如此,他们并未因环境的束缚而消极怠惰,反而在学业上奋力拼搏。

孙天平后来成为了一名电路设计工程师,而孙太平则选择了更为前沿的科学领域,成为一名遗传学博士。

1990年,当孙立人以90岁高龄与世长辞时,孙家的后代们已然成为了社会的中流砥柱。

长女孙中平在科技领域崭露头角,二儿子孙天平也成了行业翘楚,孙家子女们无一从政,却在科学与工程领域不断取得突破。

这或许是一种无声的回应:他们以另一种方式,继承了父亲的坚韧与智慧,用自己的成绩为家族赢回了尊严。

遗憾的是,孙立人的三个请求仍旧是一个都没有完成。

时至今日,人们回顾这位“丛林之狐”的一生,不禁感叹他的智慧与坚韧,也反思那段历史中的复杂与无奈。

孙立人留下的,不仅是抗日战场上的赫赫战功,更是他用一生诠释的忠诚、担当与家国情怀。

这位被时代遗忘的将军,虽身陷幽禁之地,却用沉默与隐忍,让他的精神穿越时空,成为后人心中永不磨灭的丰碑。

孙立人的故事已落幕,但他对清白、自由与未来的追求,却永远不会结束。

历史在回响,他的名字,将与那个风云激荡的年代一同,被铭记于世。