1947年冬,一支十万人的队伍在豫皖交界处突然调转方向。刘伯承举着望远镜凝视着前方绵延的群山,邓小平手中的铅笔在地图上重重画出一道弧线——这道弧线最终指向大别山,却在历史长河中划出了最复杂的轨迹:12万将士牺牲过半,建立根据地仅三个月便被迫撤离。

这场被称作“第二次长征”的军事行动,究竟是战略失误,还是深藏玄机?

一、棋盘上的险棋:为何必须挺进大别山

1947年8月7日,晋冀鲁豫野战军突然甩开追击的国民党军,以每日60里的速度向南疾驰。刘伯承在战前动员时说:“我们要像尖刀一样插进敌人的心脏!”

此时华东野战军正与国民党主力鏖战,毛泽东在陕北窑洞里对着地图沉思三天三夜,最终拍板:“刘邓南下,把战争引向蒋管区。”

这一决策背后是惊心动魄的战略考量:国民党在山东集结45万重兵,华东野战军被压缩至胶东半岛。若刘邓大军能插入大别山建立根据地,既可威胁武汉、南京,又能迫使蒋介石从山东抽调兵力。

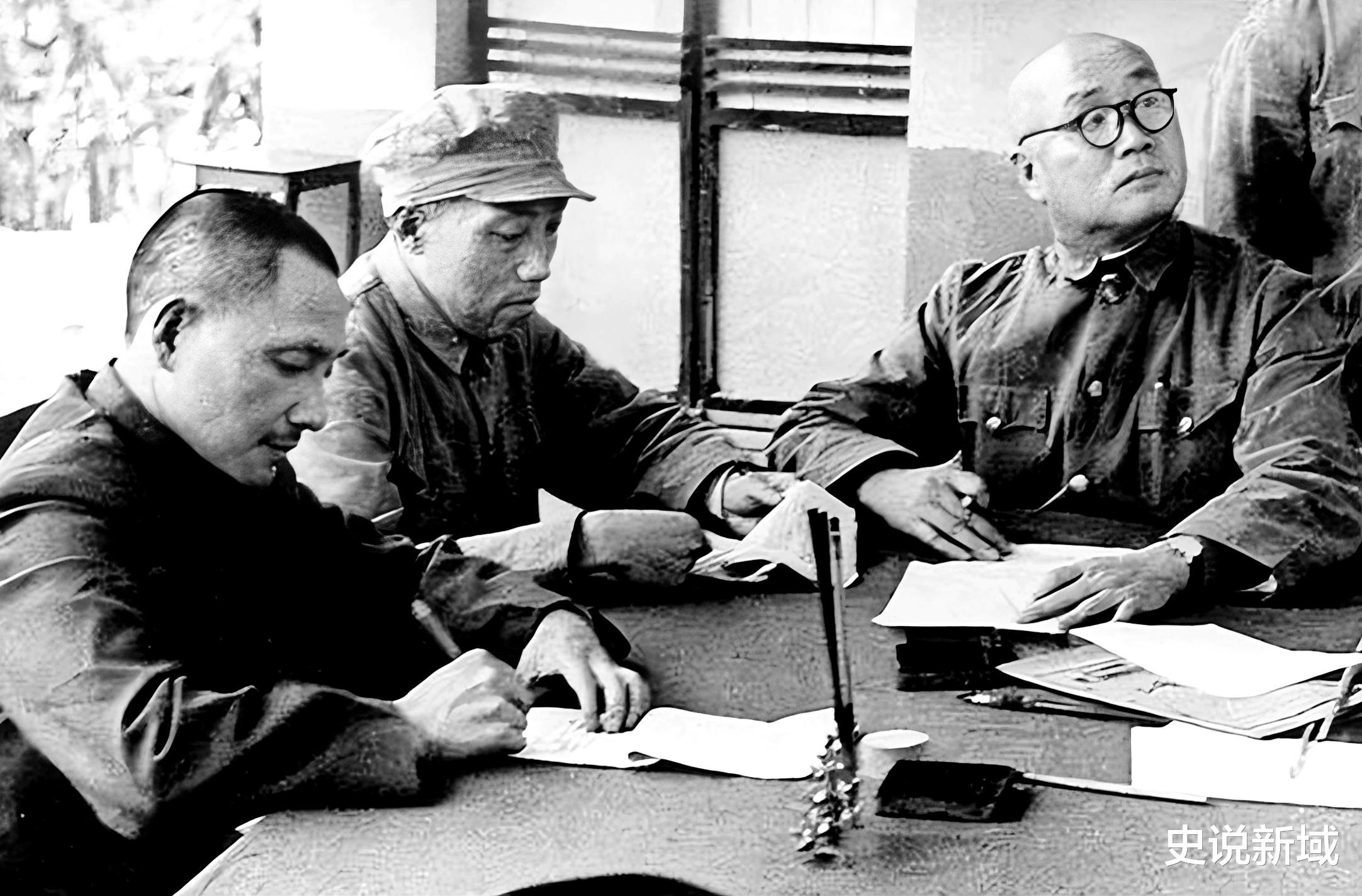

邓小平在干部会议上用三个茶杯作比喻:“我们就是要去砸老蒋的饭锅!”

为轻装前进,他们炸毁全部重炮,甚至将机密文件投入汝河。

二、青山埋忠骨:大别山的血色记忆

部队刚进入大别山,就遭遇前所未有的困境。桂系军阀白崇禧采取“三网政策”(情报网、公路网、碉堡网),将山区变成死亡陷阱。

战士们在日记里写道:“白天钻山沟,晚上睡坟地。”

最艰难时,邓小平带头吃“观音土”充饥。一位老炊事员背着行军锅牺牲在雪地里,锅底还粘着没煮熟的野菜。

1947年12月,白崇禧调集33个旅实施“围剿”。张家店战役中,我军一个团为掩护主力,全员战至最后一人。卫生员王克勤腹部中弹,仍坚持包扎了47名伤员。

刘伯承后来痛心地说:“每撤出一个村子,都能听见老乡们的哭声。”据统计,至1948年2月撤离时,部队减员达60%,连级以上干部伤亡超过三分之一。

三、得与失的辩证法:看似败退的战略胜利

当部队撤出大别山时,许多战士跪地捧起染血的泥土。邓小平却对陈毅说:“我们在这里丢掉一个包袱,却给老蒋背上三十个包袱。”

历史证明,这支部队以惨烈牺牲换来了三大战略成果:牵制国民党南线56个旅,使山东战场压力骤减;将战争引向国统区,彻底粉碎蒋介石的“重点进攻”;更锻炼出后来淮海战役的骨干力量——中野12万将士中,有7万人成为淮海战役的先锋。

白崇禧在庆功宴上醉醺醺地说:“刘邓已不足为虑。”但他没注意到,自己的33个旅被牢牢钉死在大别山区。

与此同时,陈粟大军在豫东、许世友在胶东连战连捷。毛泽东在电报中特别指出:“大别山就像一根扁担,挑起了南北两个战场。”

四、历史的明镜:从军事账到政治账

刘伯承晚年回忆这段经历时,用兵棋推演的方式复盘:“当时若固守大别山,最多再坚持两个月。”但邓小平看得更远,他在给中央的报告里写道:“我们虽然退出山区,却赢得了平原。”

这种战略眼光,在1948年11月的淮海战役中得到完美印证——从中野抽调的部队,成为包围黄维兵团的主力。

国民党方面直到1949年才惊觉:他们在鄂豫皖边界修建的3000多座碉堡,反而成为后勤体系的累赘。

曾任国民党国防部作战厅长的郭汝瑰在回忆录中承认:“刘邓跳出去后,我们的防线就像被抽掉脊梁的蛇。”

五、山河作证:永不褪色的精神丰碑

在大别山深处的金寨县革命博物馆,保存着半面染血的党旗。这是某连指导员牺牲前从衣襟撕下,用鲜血写下“誓死保卫根据地”的遗物。

邓小平1980年重回大别山时,特意在烈士陵园栽下一棵松树。他说:“这里的每一寸土地,都浸透着同志们的鲜血。”

历史不会忘记:当刘邓大军最终撤离时,大别山群众冒着杀头危险,将1200多名伤员藏进山洞。有位老妈妈用最后半碗米熬粥喂伤员,自己饿死在灶台前。正是这种军民血肉联系,让共产党人虽失阵地,却赢得了人心——这或许才是真正的“站稳脚跟”。

《刘伯承军事文选》(解放军出版社)《邓小平与大别山》(中央文献出版社)《中国人民解放军战史·解放战争卷》(军事科学出版社)《白崇禧回忆录》(广西人民出版社)《毛泽东军事文集》(中央文献出版社)《淮海战役亲历记》(全国政协文史资料委员会编)