在中国历史的波澜壮阔中,许多军事冲突往往在时间的长河中被遗忘。然而,隋朝与野能国之间的冲突,尤其是李佛子之战,却是一个值得我们深入探讨的历史事件。这场战斗不仅展示了隋朝的军事力量,也反映了地方政权在中央集权下的挣扎与反抗。

背景:隋朝的统一与野能国的崛起

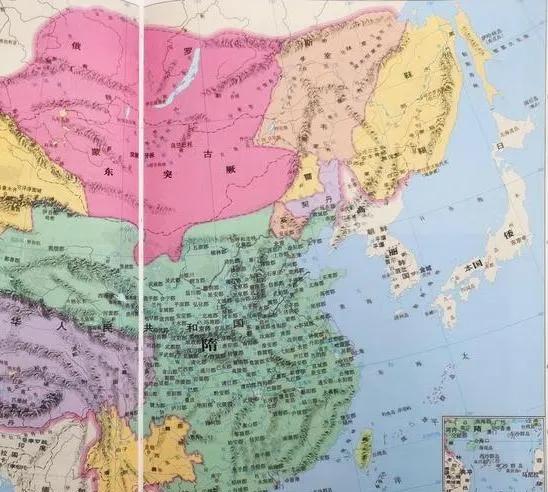

隋朝建立于581年,经过短短数年的统治,便开始了对周边小国的征服与统一。隋开皇十二年(公元592年),位于今越南北部的野能国君主李佛子承认了隋朝的宗主权,这一举动让李佛子在隋朝的统治下获得了一定的自治权。然而,这种表面的平静并未持续太久。

李佛子的反抗

仁寿元年(公元601年),隋朝召李佛子前往长安,意图进一步加强对野能国的控制。李佛子推迟了前往的日期,显然是对隋朝的统治产生了疑虑和不满。到了仁寿二年(602年),李佛子决定起兵反隋,试图摆脱隋朝的束缚。他派遣自己的兄长之子李代权驻守龙编,将军李普鼎守卫鸣鸢城,并将野能国的军队集中于古螺和龙编,准备迎接即将到来的战斗。

李佛子的反抗虽然是出于对隋朝控制的不满,但他的军事准备却显得相对薄弱。面对隋朝强大的军队,李佛子的决策和部署都显得不够成熟。

隋军的征讨

隋文帝在得知李佛子起兵反叛后,迅速采取了行动。他任命刘方为交州道行军总管,度支侍郎敬德亮为长史,统领二十七营前往征讨。隋军从云南出发,行军速度之快让李佛子的军队感到措手不及。野能国的军队未能预料到隋军会从此路线进攻,因此在战斗开始时显得极为被动。

在都隆岭,隋军与李佛子的起义军展开了激烈的战斗。隋军凭借更为精良的装备和训练有素的士兵,迅速击败了起义军。刘方在战斗后采取了宽容的态度,派人前去劝降李佛子。

李佛子的投降与后果

面对隋军的强大压力,李佛子最终选择了投降。他被俘后被送往长安,成为隋朝的俘虏。李佛子的投降不仅意味着野能国的灭亡,也标志着隋朝在南方的统治进一步巩固。隋军还迫使当地剩余的氏族臣服,最终将这些被征服的领土并入了中国的统治之中。

历史的反思

李佛子之战是隋朝扩张史中的一个重要事件,反映了当时地方势力与中央政权之间的复杂关系。虽然李佛子的反抗以失败告终,但这一事件却深刻地揭示了小国在面对强大中央政权时的无奈与挣扎。隋朝的统一虽然带来了短期的稳定,但也埋下了未来动荡的种子。

在历史的长河中,李佛子的故事是一个缩影,展示了无数地方小国的命运。每一个反抗者的背后,都是对自由与尊严的追求。虽然李佛子最终未能成功,但他的反抗精神却值得我们铭记。

隋平李佛子之战不仅是一次军事冲突,更是历史上许多小国命运的缩影。在中央集权的历史进程中,许多地方势力被迫消失,而这些被遗忘的故事同样值得我们去探寻与思考。正是这些小国的兴衰,构成了中国历史的丰富多彩,让我们在回顾历史时,能够更深刻地理解那个时代的复杂与多元。