81年郭汝瑰探望杜聿明,忍不住发问:当年你为什么硬说我是共产党

1981年的一个午后,年过古稀的郭汝瑰来到北京医院,探望他的老对手杜聿明。两位白发苍苍的老人相对而坐,回忆起那段峥嵘岁月。"老杜啊,我一直想问你,当年你为什么那么确定我是共产党?"郭汝瑰笑着问道。杜聿明摇了摇头,叹息道:"这么多年过去了,我也常常在想这个问题。"这一问一答之间,把人们的思绪拉回到那个风云变幻的年代。究竟是什么让杜聿明如此坚定地认定郭汝瑰的身份?他又是凭借着什么样的直觉,在众多将领中单单怀疑郭汝瑰?

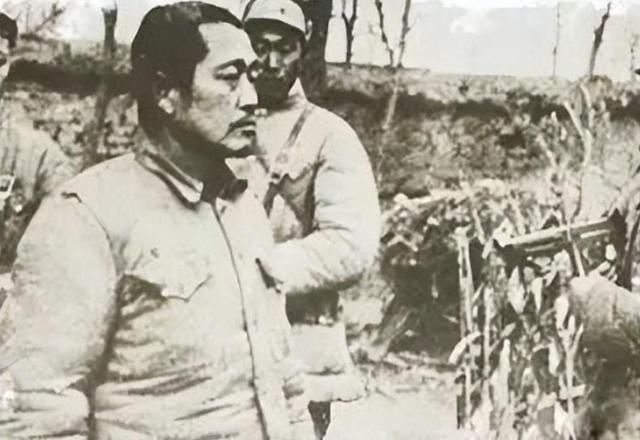

一、从黄埔到日本:郭汝瑰的早期革命生涯

1924年,年轻的郭汝瑰走进了黄埔军校的大门。在这里,他遇到了改变他一生的人物——周恩来。当时的周恩来担任黄埔军校政治部主任,负责学员的政治教育工作。一次军事理论课上,郭汝瑰对孙中山先生提出的"联俄、联共、扶助农工"三大政策提出了独到见解,引起了周恩来的注意。

课后,周恩来找到郭汝瑰,两人就军事战略与革命理论进行了深入交谈。这次谈话让郭汝瑰对革命有了更深刻的认识。在黄埔期间,他还结识了叶剑英、恽代英等进步人士,这些人的革命思想对他产生了深远影响。

1927年的"四一二"政变爆发后,形势急转直下。白色恐怖笼罩全国,大批进步人士遭到逮捕。在这种形势下,恽代英找到郭汝瑰,经过深入交谈后,郭汝瑰在1928年初秘密加入了中国共产党。

然而,国民党的"清共"运动愈演愈烈。为了避免暴露身份,组织上安排郭汝瑰前往日本留学。1928年春,郭汝瑰以军事留学生的身份来到日本陆军士官学校。在日本的求学生涯并不轻松,日本教官对中国留学生充满歧视。每当进行先进武器训练时,日本教官总是借故将中国学生支开。

一次射击训练中,郭汝瑰因为表现出色,超过了日本学生的成绩。这引起了教官的不满,当场辱骂郭汝瑰"支那人就该有支那人的样子"。郭汝瑰强忍怒火,默默记下这份屈辱。这段经历更加坚定了他投身革命的决心。

1931年"九一八事变"爆发后,日军悍然侵占东北三省。在日本的中国留学生群情激愤,纷纷请愿回国抗日。郭汝瑰与其他留学生一起,主动向学校提出退学。临行前,他设法拍摄了日本最新式步兵训练手册的内容,将其带回国内。

1932年初,郭汝瑰回到国内后进入陆军大学深造。在这里,他凭借在日本所学的先进军事理论和实践经验,多次在军事演习中表现出色。他提出的某些战术创新,得到了校方的高度重视。陆大毕业后,他又进入军事研究院继续深造,专攻军事战略。

在这期间,郭汝瑰一直与党组织保持着秘密联系。他利用在军校学习的机会,搜集军事情报,通过地下党员传递给组织。1936年西安事变后,国共两党实现第二次合作。在这个大背景下,郭汝瑰通过同窗好友的推荐,进入了陈诚的幕府,开始了他作为一名地下党员的特殊使命。

二、从幕僚到统帅:郭汝瑰在军统系统的崛起

1937年抗日战争全面爆发后,郭汝瑰被任命为第三战区司令长官部作战处少将处长。在这个位置上,他开始频繁接触军事机密。一份来自日军的作战计划引起了他的注意:日军准备对武汉发动大规模进攻。郭汝瑰立即向上级提交了详细的防御方案,同时秘密将情报传递给了党组织。

1938年6月,武汉会战打响。在这场持续数月的大会战中,郭汝瑰参与制定了多个重要战役方案。他提出的声东击西战术,成功迷惑了日军,为中国军队赢得了宝贵的战略机动时间。这些建议得到了陈诚的高度赞赏,使他在军统系统内的地位不断上升。

1940年春,郭汝瑰调任国民政府军令部第四厅中将厅长。第四厅主管战略情报工作,职责重大。在此期间,他建立了一套完整的情报分析体系,将散落各处的零散情报整合成系统的战场态势。他创新性地引入了"多源情报交叉验证"方法,大大提高了情报的准确性。

一次,郭汝瑰收到华北前线传来的零散报告,内容看似互不相关:日军某部队采购大量防寒物资、铁路运输突然增加、后勤补给线向北延伸。他将这些碎片信息串联起来,推断出日军准备在华北发动冬季攻势。这个判断为国民政府军队的战略部署提供了重要参考。

1941年底,太平洋战争爆发。郭汝瑰敏锐地注意到,日军调动频繁,似乎在为某个重大行动做准备。通过仔细分析各方情报,他预判日军可能会对滇缅路发动进攻。这个判断后来被证明完全正确。在随后的滇缅战役中,他参与制定的多个作战方案,有力地延缓了日军的进攻速度。

1943年,郭汝瑰升任军令部次长,成为军统系统的重要决策者之一。在这个岗位上,他开始接触更多高层军事机密。他积极推动建立联合作战指挥体系,主张加强各战区之间的协同配合。在他的建议下,军令部成立了战略研究室,专门研究日军的作战特点和战略意图。

1944年,日军发动豫湘桂战役。在这场战役中,郭汝瑰提出了"诱敌深入、两翼包抄"的作战构想。虽然这个方案因种种原因未能完全实施,但其中的许多战术创新,为后来的反攻作战提供了重要借鉴。

到1945年抗战胜利时,郭汝瑰已经成为国民党军队最重要的战略专家之一。他主持编写的《对日作战经验总结》,全面总结了八年抗战的得失,成为军事院校的重要教材。然而,就在这时,一个意想不到的风波开始酝酿:杜聿明开始对他的政治立场产生怀疑。这种怀疑并非空穴来风,而是源于郭汝瑰在多年军旅生涯中留下的蛛丝马迹。

三、从蛛丝马迹到坚定质疑:杜聿明对郭汝瑰的观察

1945年秋,在重庆一次军事会议上,杜聿明首次对郭汝瑰的政治立场提出质疑。这次会议讨论对东北的军事部署,郭汝瑰建议采取守势,避免与苏联发生正面冲突。杜聿明当场指出这个建议"过分谨慎",并在会后向蒋介石报告了自己的疑虑。

杜聿明的怀疑并非一朝一夕。早在1943年,他就注意到郭汝瑰在处理某些军事情报时的特殊倾向。当时,有关八路军在华北活动的情报送到军令部,郭汝瑰往往对这些情报的可靠性提出质疑,或者建议采取相对温和的应对措施。

1946年2月,在南京举行的一次高级将领会议上,杜聿明再次发现了可疑迹象。会议讨论剿匪战略时,郭汝瑰提出应该区分对待不同性质的地方武装,主张对部分地方武装采取怀柔政策。这个提议与当时国民党军队的强硬立场形成鲜明对比。

同年4月,东北战局迅速恶化。在一份呈递给蒋介石的军事报告中,郭汝瑰分析了共产党军队在东北的优势,建议调整战略部署。杜聿明认为这份报告过分夸大了对手的实力,并向情报部门建议对郭汝瑰展开秘密调查。

1946年夏,杜聿明派人调查了郭汝瑰的社会关系网络。调查发现,郭汝瑰的几个老同学都与进步势力有联系。更引起杜聿明注意的是,在1927年"清党"期间,郭汝瑰曾短暂消失过一段时间,这段经历缺乏详细记录。

1947年初,杜聿明在四平战役期间,亲眼目睹了一个细节:郭汝瑰在讨论作战方案时,对共产党军队的战术特点表现出异常熟悉,甚至能准确预判对方的行动。这种了解程度远超过一般的国民党将领。

随后的徐蚌会战前夕,郭汝瑰在军事会议上提出的几点建议,更加深了杜聿明的怀疑。郭汝瑰认为应该放弃濮阳,收缩防线,这与杜聿明主张的积极进攻策略完全相左。事后证明,郭汝瑰的判断更符合实际情况。

1948年10月,在决定性的淮海战役前,杜聿明收到一份情报:有人看见郭汝瑰深夜独自外出,行踪诡秘。虽然这个情报后来被证实是误传,但杜聿明已经坚信郭汝瑰的身份有问题。他向蒋介石详细汇报了自己的观察和推断,建议立即调查郭汝瑰。

1949年初,在国民党军队节节败退的背景下,杜聿明终于在一次军事会议上公开质疑郭汝瑰的立场。他列举了多个疑点,要求郭汝瑰作出解释。这次公开质疑,让郭汝瑰的处境顿时变得危险起来。此时的军统系统内部已经开始了新一轮的肃清行动,多位高级将领因被怀疑而遭到逮捕。

四、从意外转机到历史真相:郭汝瑰的离开与回归

1949年4月,南京即将解放前夕,一场意外事件成为郭汝瑰命运的转折点。当时驻扎在南京的国民党军队正在准备撤退,杜聿明下令对军统系统内的可疑分子进行全面清查。就在郭汝瑰即将被逮捕的关键时刻,一份来自台湾的紧急电报改变了局势。

这份电报来自陈诚,内容是要求郭汝瑰立即赴台协助筹建军事学院。陈诚与郭汝瑰共事多年,深知其军事才能。在国民党军队即将撤往台湾的关键时刻,陈诚认为必须保留这样的军事人才。这份调令暂时化解了郭汝瑰的危机。

然而,杜聿明并未放弃对郭汝瑰的追查。1949年5月,在郭汝瑰准备启程赴台时,杜聿明派人对其住所进行了秘密搜查。搜查人员在郭汝瑰的书房发现了一些可疑的笔记,记录着解放区的详细情况。这些资料本应是军事情报的一部分,但记录方式与官方档案明显不同。

1949年6月,在上海准备转机赴台时,郭汝瑰突然失踪。官方通报称其"临时改变行程",实际上他已经秘密转移到了解放区。这一举动证实了杜聿明多年来的判断。随后,军统系统内部掀起了一场大规模肃清运动,多位与郭汝瑰有密切往来的军官遭到调查。

1950年初,郭汝瑰的真实身份终于浮出水面。他在解放区公开露面,并接受了人民日报的专访。在采访中,郭汝瑰详细讲述了自己在国民党军队中潜伏二十余年的经历。这个消息在台湾引起轩然大波,杜聿明的先见之明得到了证实。

1951年,郭汝瑰被任命为解放军军事学院教授,开始了新的人生阶段。他将自己在国民党军队多年积累的军事经验编写成教材,为新中国的军事教育事业作出了重要贡献。

1953年,在军事科学院的一次会议上,郭汝瑰遇到了一位特殊的老同学——叶剑英元帅。两人相谈甚欢,回忆起在黄埔军校的往事。叶剑英当众表扬了郭汝瑰在国民党军队中的秘密工作,称其为"隐蔽战线上的功臣"。

1955年,郭汝瑰参与编写了《解放战争战例选编》,系统总结了解放战争中的重要战役经验。在编写过程中,他不仅贡献了自己的亲身经历,还提供了许多鲜为人知的历史细节。这些材料为军事史研究提供了宝贵的第一手资料。

直到1981年,已经退休的郭汝瑰依然保持着旺盛的工作热情,经常应邀到军事院校讲课。在一次讲课后,他专程来到北京医院,探望了这位曾经一语道破他真实身份的老对手——杜聿明。这次会面,成为了历史的一个独特注脚。

五、从对立到和解:杜聿明与郭汝瑰晚年的历史见证

1949年后,杜聿明与郭汝瑰的命运走向截然不同的方向。在辽沈战役中被俘的杜聿明,经过战俘营的学习改造,逐渐接受了新中国。而郭汝瑰则投入到军事教育工作中,在军事科学院担任要职。两人的再次相遇,要等到三十多年后。

1956年,在军事科学院一次内部会议上,郭汝瑰详细介绍了国民党军队高层的决策过程。他特别提到,杜聿明在1948年底就已经看穿了他的真实身份,这种敏锐的判断力令人钦佩。这番话传到杜聿明耳中,成为两人日后和解的重要契机。

1965年,杜聿明在北京参加全国政协会议期间,收到了郭汝瑰送来的一份特殊礼物——他编写的《战役学教程》。书中多处引用了杜聿明在抗战时期的战例,并对其指挥艺术给予了客观评价。这本教材后来成为军事院校的重要参考资料。

1972年,在一次军事史料征集活动中,杜聿明和郭汝瑰都应邀参加。两人就淮海战役的几个关键问题展开深入讨论。杜聿明坦言,当年他之所以能够察觉郭汝瑰的身份,源于对其在多次战役中表现出的异常准确的战场判断。

1975年春,军事科学院组织编写《中国战争史》,邀请杜聿明和郭汝瑰共同参与。在讨论抗日战争时期的战例时,两人的观点出现分歧。经过热烈讨论,他们达成共识:历史研究需要客观公正,不能因个人恩怨而影响判断。

1978年,杜聿明住院期间,郭汝瑰专程前往探望。两位老将军就近代中国军事史的若干问题进行了长谈。杜聿明回忆起1948年他向蒋介石报告郭汝瑰可疑身份的细节,郭汝瑰则讲述了自己当时如何化险为夷的经过。

1980年,在一次军事史研讨会上,杜聿明和郭汝瑰联合发表了《关于淮海战役若干问题的考证》一文。文章客观分析了双方的战略得失,为后人研究这场决定性战役提供了宝贵史料。这篇文章标志着两人在学术领域实现了真正的合作。

1981年,郭汝瑰最后一次探望杜聿明。两位老人就近代中国军事变革进行了深入交谈。杜聿明表示,历史已经证明了郭汝瑰当年的选择是正确的。这次谈话被记录在案,成为了解这段特殊历史关系的重要资料。

1982年,当郭汝瑰得知杜聿明逝世的消息后,立即着手整理两人多年来的谈话记录。这些资料后来被收入《中国现代军事史料汇编》,为研究这段历史提供了第一手资料。这些珍贵的历史记录,见证了两位军事家从对立到和解的全过程。

江郎

杜1949年1月被俘,4月份怎么去调查?

用户48xxx70 回复 12-22 16:19

也是胡编乱造

用户10xxx98

1949年5月,杜聿明逃出来调查郭汝瑰?