封面新闻记者席秦岭罗石芊周翼

从1952年10月1日建区起,凉山彝族自治州在历史长河里,已跋涉了70年。在凉山建州七十年之际,封面新闻—华西都市报和中共凉山州委宣传部联袂推出“卫星之眼见证凉山飞跃70年”特别报道,以卫星为眼,从50万米以上的高空穿透星云,用卫星地图、史料照片及视频和最新照片及视频,见证这座城市70年的进化史。

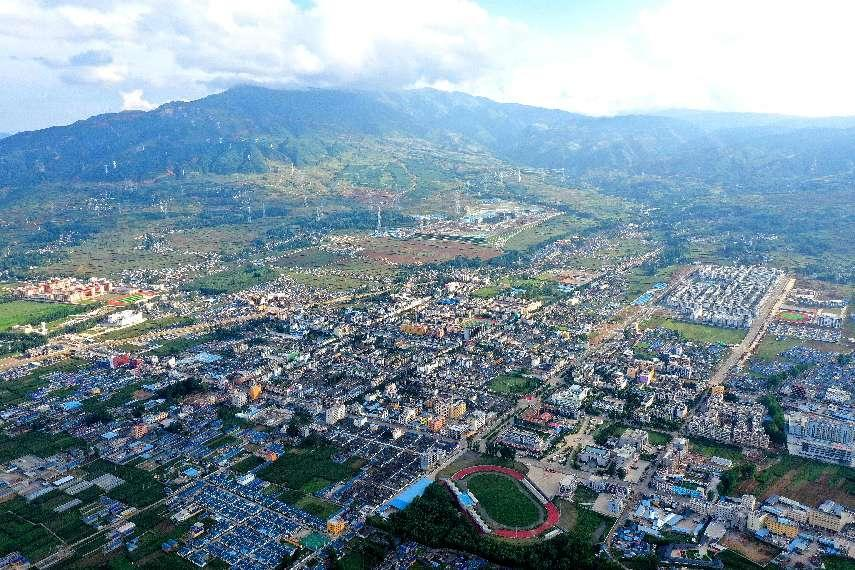

今天,我们走进“中国彝族火把节之乡”布拖县,看看70年间,这块1685平方公里的土地上,厚重的文化在积淀,新物种在生长……

城市之变

经济总量从164万元到38.09亿元

1952年,设布拖县;1960年撤县并到普格县;1962年恢复建县。1958年,布拖坝子里,城市的面积只有93.19万平方米,2006年生长到97万平方米,如今还在增长中。布拖的人口也增长到了21万。经济更是高歌猛进,1952年,国民经济数据为农业产值164万元,无工业产值,2021年地区生产总值达到38.09亿元。

出行之变

从溜索出行到汽车驶进家门口

1952年,布拖县没有通汽车的公路,生产、生活物资主要靠人背马驮、马拉车运输。截至2021年底,全县公路通车总里程达2000余公里;G4216沿江高速、G7611西昭高速公路已开工建设。

阿布洛哈在彝语中意味着“人迹罕至的地方”。坐落在距离凉山州布拖县城60公里的金沙江畔西溪河峡谷中,三面环山,一面临崖。1966年,为了集中隔离治疗麻风病人成立的麻风村,2007年成立行政村。

在很长的时间里,由于没有公路,阿布洛哈的村民只能通过溜索等方式出村。2019年6月,通往阿布洛哈村的硬化路建设工程正式动工,2020年6月30日,3.8公里长的通村路通车,阿布洛哈村成为全国最后一个通公路的建制村。如今,村民坐车10多分钟可出村,2小时就到县城。

住房之变

从土坯房的蜗居到小洋楼里的幸福生活

曾经,布拖的好多群众只能在土坯房和茅草房里蜗居。密闭、阴暗的环境,四处漏风的墙壁,漏雨的屋顶。住上宽敞明亮的房子一直是当地人的梦想。

2020年6月,阿布洛哈村33户村民乔迁新居,搬进了宽敞明亮的彝家新寨。新房子里,电视、洗衣机等常用家电一应俱全。屋外,还有集中养殖区可供村民们养殖牲畜。随着新房的建起,公路的打通,新的生活像花儿一样绽放。

“天路”之变

全球最大特高压换流站西电东送

在布拖县的木里镇,世界占地面积最大的特高压换流站在此拔地而起,作为白鹤滩电站水电送出工程的送端站,布拖±800千伏换流站也是全球最大面积和输容量的超级工程。布拖换流站设计占地面积62万平方米,相当于约87个标准足球场大小,整个工程项目可换流容量高达1600万千瓦。

建成之后,不到一秒钟,白鹤滩水电站的清洁水电通过这里,“走”过2000多公里的特高压输电天路,一路向东,点亮江苏、浙江等地的万家灯火。

乡村之变

“穿裙子”的羊和土豆“中国芯”助力乡村振兴

布拖黑绵羊是我国新发现的十大优异畜禽遗传资源,在这里,随处可见具有浓郁的民族风情“穿着裙子的黑羊”,这是好斗之羊,一只冠军羊可以卖到几万块。布拖县还有着“中国马铃薯种薯之乡”的美誉,这里出产的乌洋芋曾在《舌尖上的中国》大展凉山风采。从2018年开始,一群四川农业大学的专家在这里开展马铃薯品种培育和技术推广,他们不但阻止了布拖乌洋芋品种的退化,而且将产量提高了30%,更重要的是,在这里繁育出“中国芯”的马铃薯种子,再也不担心被卡脖子了。

生态之变

“鸟中大熊猫”黑鹳走了又回来

乐安湿地是四川第二大天然湿地,当地群众为了填饱肚子,曾上演过鸟口夺食的往事,逼走了“鸟中大熊猫”黑鹳。2001年,布拖县成立“四川乐安黑鹳自然保护区”,为鸟留食。种下梧桐树,引得凤凰来。20多年来,黑鹳从无奈离去,到重归故里,从稀客到常客。最新监测数据显示,2021年冬天,在乐安湿地栖息的黑鹳近40只。

城市名片

“中国彝族火把节之乡”布拖县

布拖县,位于凉山州东南部,东以西溪河、金沙江为界,与金阳县、云南省巧家县隔水相望。其地形地貌概括为“三个坝子四片坡,两条江河绕县过,九分高山一份沟,立体气候灾害多”。

这里是彝族火把节发源地,以火把节、彝族年为核心的彝族阿都文化保留较为完整,有着“中国彝族火把节之乡”“阿都高腔之乡”“彝族口弦之乡”“彝族银饰之乡”“彝族朵洛荷之乡”的美称。

2020年,布拖圆满完成了8.2万贫困人口全部脱贫、163个贫困村全部退出的任务。目前,布拖正统筹发展和安全“两件大事”,做实“三篇文章”,擦亮“四张名片”,打造“一区一城三基地”,全面开启社会主义现代化建设新征程。