汪小菲夫妇红螺寺事件背后的多维度解读

公众人物的隐私边界与情感展演困局

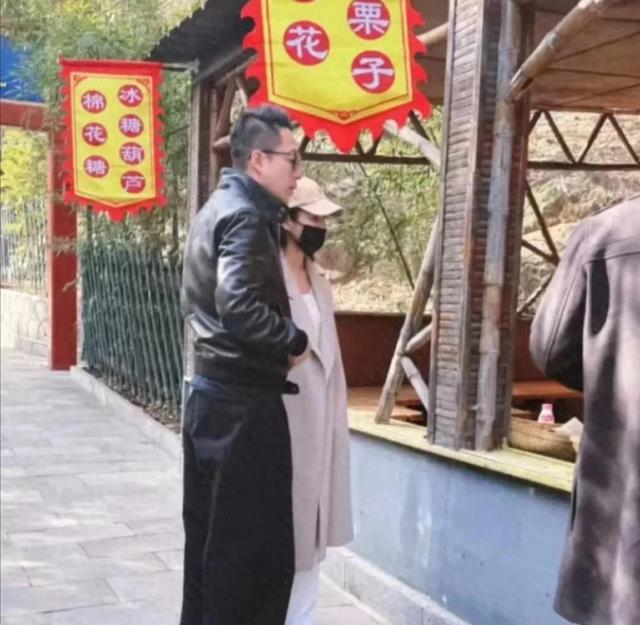

2月15日的红螺寺台阶上,汪小菲裤脚的泥渍成为全民解读的密码。

这个看似寻常的生活场景,在社交媒体时代被切割成无数个符号碎片:皮衣墨镜是明星标配还是防御盔甲?

裤脚污痕是风尘仆仆的证据还是精心设计的人设道具?

当我们用放大镜观察公众人物的每个生活切片时,实质正在经历一场集体偷窥的伦理狂欢。

《中国社交媒体舆情报告》显示,2023年涉及明星私生活的热搜话题中,67%源自路人偶遇视频。

汪小菲事件中,网友对裤脚污渍的百万级讨论,恰是这种矛盾心理的绝佳注脚。

流量时代的符号学暴击

红螺寺的香火缭绕间,隐藏着一整套文化符号系统。

这座始建于东晋的千年古刹,在短视频时代被重新编码:求子圣地的标签获得2.3亿次播放,姻缘树打卡攻略收藏量突破800万。

当汪小菲夫妇的身影出现在这个特定场域,传统信仰空间瞬间转化为现代流量战场。

值得玩味的是舆论场的解构狂欢。

情感消费的伦理困境

从台北街头到北京古刹,汪小菲的情感轨迹构成连续剧式叙事。

这种将私人情感公共化的现象,在泛娱乐化时代已成常态。

当真实生活被切割成热搜词条,我们究竟在消费什么?

对比王力宏离婚风波中网友创作的829万条段子,汪小菲事件展现的情感消费已进阶到新形态。

这种集体创作既释放大众表达欲,也模糊了事实与虚构的界限。

后真相时代的身份重构

在贾静雯、林志颖等明星重组家庭频频翻车的背景下,她晒出的生日弹珠之所以引发共鸣,本质是公众对理想家庭模板的投射需求。

社会学家指出,这种完美继母形象的塑造,实则是大众对婚姻稳定性焦虑的心理代偿。

数据显示,其关联直播间在情感话题热搜期间,销售额平均提升230%。

这种将私域情感转化为公域流量的操作,揭示出当代网红经济的运行密码:情感即货币,隐私可套现。

结语:在窥视与共谋之间

红螺寺的石阶承载着现代人的多重欲望投射。

当我们争论裤脚污渍的象征意义时,或许更应反思:在全民皆媒的时代,如何界定公众人物的隐私边界?

当情感表达沦为流量筹码,真实还剩多少生存空间?

这场没有答案的追问,恰是时代给我们设下的思想考题。