1974 年,埃塞俄比亚的荒漠在烈日的炙烤下显得格外寂静。就在这片看似荒芜的土地上,古人类学家唐纳德・约翰逊的团队有了一个震惊世界的发现。他们在干涸的河床中找到了一具化石骨架,这具骨架后来被命名为 “露西”,她来自 320 万年前,是南方古猿的一员。

露西的骨盆和膝盖结构,向我们透露了一个关键信息:她已经能够直立行走。这一发现,就像是一把钥匙,打开了人类对自身起源探索的新大门,也让那个古老而又深刻的问题再次浮现在人们眼前:如果地球最初是一片荒芜,那么人类到底是从哪里来的呢?从露西开始,我们踏上了一段穿越 38 亿年的生命演化之旅,去探寻人类起源的奥秘。

当我们试图理解生命的演化,时间是一个巨大的维度。想象一下,把地球 46 亿年的历史压缩成一天 24 小时,这个视角能让我们直观地感受生命进程中的重大事件。在这个 “地球日” 里,人类文明的出现仅仅在最后一秒,而最早的微生物在凌晨 4 点就已经登场,它们是地球上最早的生命迹象,在海洋中默默繁衍,为后续的生命演化奠定了基础。

大约 7 亿年前,地球上发生了一场意义深远的变革 —— 多细胞革命。在此之前,生命主要以单细胞形式存在,而多细胞生物的出现,标志着生命复杂性的飞跃。单细胞生物开始学会协作,它们聚集在一起,形成了具有不同功能的组织和器官,开启了生命多样性的序幕,这些早期的多细胞生物成为了后来各种复杂生命形式的祖先。

到了 3.75 亿年前,鱼类登陆是生命演化的又一个关键转折点。肉鳍鱼类的鳍逐渐进化出了能够支撑身体的结构,这一改变让它们得以离开海洋,迈向陆地,成为两栖动物的祖先。这次登陆冒险,为地球上的生命开辟了全新的生存空间,陆地生态系统开始逐渐形成并繁荣起来 。

6500 万年前,一颗小行星撞击地球,导致了恐龙的灭绝,这一灾难性事件彻底改变了地球的生态格局。在恐龙称霸地球的 1.6 亿年里,哺乳动物大多体型较小,生活在恐龙的阴影之下。随着恐龙的消失,生态系统中出现了大量的空位,小型哺乳动物抓住了这个机遇,迅速进化和繁衍,填补了这些生态位。在之后的岁月里,哺乳动物不断演化,最终诞生了灵长类动物,为人类的出现埋下了伏笔。

这里就产生了一个有趣的争议:恐龙在地球上称霸了如此漫长的时间,却没有进化出智慧,而人类为何能在短短几百万年内实现如此巨大的飞跃,发展出高度的智慧和文明?科学家们研究发现,环境压力在其中起到了关键作用。东非大裂谷的形成,改变了古猿的生存环境,迫使它们从树上来到地面生活。为了适应新环境,古猿逐渐学会了直立行走,这不仅解放了双手,让它们能够使用工具,还促进了大脑的发育。随后的冰期,气候变得更加严酷,在这种极端环境的挑战下,古猿不得不依靠群体合作和智慧来获取食物、抵御寒冷,进一步推动了脑容量的增长,使得人类的智力得以飞速发展。

在探索人类起源的征程中,化石与基因就像是两把钥匙,为我们打开了了解过去的大门。化石记录了生物的形态结构,而基因则承载着遗传信息,它们相互印证,共同拼凑出人类谱系的复杂拼图 。

19 世纪,人们在德国尼安德特山谷发现了尼安德特人化石,这是人类发现的第一个早期人类化石,从此开启了人类化石研究的大门。此后,越来越多的古人类化石被发现,这些化石成为了研究人类进化的直接证据,让我们得以一窥人类祖先的模样和生活。

2001 年,在乍得发现的 “托迈” 头骨化石,距今约 700 万年,是目前已知最早的人科动物化石之一。它的发现,将人类起源的时间向前推进了一大步。托迈的颅骨既有类人猿的特征,比如较小的脑容量;又有一些类似人类的特征,如较短的脸部和较小的犬齿,这些特征表明托迈可能是人与猿分化的关键节点,是探索人类起源的重要里程碑 。

大约 580 万年前的地猿化石,则为我们揭示了人类早期直立行走的秘密。地猿的足骨化石显示,它们已经具备了一定的直立行走能力,这是人类进化过程中的重要标志。然而,地猿同时还保留着攀爬树木的能力,它们的上肢和手指结构依然适应树栖生活,这表明地猿处于从树栖到陆地生活的过渡阶段,是人类进化链条中不可或缺的一环。

能人化石的发现,距今约 250 万年前,更是让我们见证了人类智慧的萌芽。在奥杜威峡谷出土的能人化石,伴随着大量的石器工具,这是人类首次发现与石器工具直接相关的古人类化石。这些石器虽然简单粗糙,但它们的出现标志着人类开始主动制造和使用工具,开启了旧石器时代的大门,是人类进化史上的一次重大飞跃,意味着人类开始运用智慧来改变自己的生存方式 。

随着科技的发展,基因研究为人类进化研究带来了新的视角。科学家们发现,人类与黑猩猩的基因相似度高达 98.8%,但正是这微小的 1.2% 的差异,造就了人类与黑猩猩截然不同的发展轨迹。其中,FOXP2 基因突变是一个关键因素。

FOXP2 基因被称为 “语言基因”,它的突变使得人类获得了独特的语言能力。语言的出现,极大地促进了人类的交流与合作,加速了知识的传播和积累,为人类文明的发展奠定了基础。通过对 FOXP2 基因的研究,我们可以了解人类语言能力的进化历程,探索人类思维和文化发展的遗传基础 。

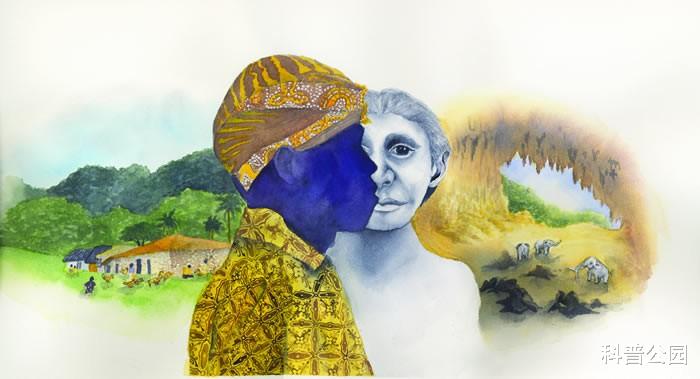

线粒体夏娃理论则从母系遗传的角度,为人类起源提供了新的线索。科学家们通过对全球不同人群线粒体 DNA 的分析,发现所有现代人类的母系祖先都可以追溯到 15 万年前的一位非洲女性,她被形象地称为 “线粒体夏娃”。这一理论表明,现代人类有着共同的非洲起源,在随后的迁徙过程中,逐渐扩散到世界各地,形成了如今丰富多样的人类种群。线粒体夏娃理论为人类的迁徙和演化提供了一个清晰的框架,让我们对人类的起源和发展有了更深入的认识 。

在人类进化的漫长历程中,我们并不孤单。随着考古学和遗传学的不断发展,越来越多的证据表明,在过去的数百万年里,地球上存在着多种与人类亲缘关系密切的人种,他们就像是人类进化树上的不同分支,各自演绎着独特的进化故事 。

尼安德特人是我们最为熟知的已灭绝近亲之一。他们主要生活在欧洲和亚洲的部分地区,从大约 12 万年前一直延续到 3 万年前 。尼安德特人的身体特征与现代人有所不同,他们身材相对矮小粗壮,有着突出的眉骨和宽阔的鼻子。通过对尼安德特人化石的研究,我们了解到他们具有较强的适应寒冷环境的能力,这可能与他们在冰河时期的生存经历有关。

令人惊讶的是,尼安德特人与智人之间并非完全孤立。越来越多的证据表明,他们在一定时期内共存,并发生了基因交流。现代欧亚人的基因组中,大约含有 1 - 4% 的尼安德特人基因,这些基因对现代人的一些生理特征和疾病易感性产生了影响,比如影响了我们的免疫系统、皮肤和头发的特征等 。这种基因交流的发现,改写了我们对人类进化的认知,揭示了人类进化过程中的复杂性和多样性。

在印度尼西亚的弗洛勒斯岛上,考古学家发现了一种奇特的古人类化石,被称为弗洛勒斯人,因其体型矮小,又被形象地称为 “霍比特人”。这些小矮人的身高仅约 1 米,脑容量也相对较小,只有现代人的三分之一左右 。

弗洛勒斯人的发现,让我们对人类进化有了新的思考。他们的出现,挑战了传统的人类进化观念,表明人类进化并非只有单一的模式。科学家推测,弗洛勒斯人可能是由于长期生活在资源有限的岛屿环境中,为了适应环境而逐渐进化出矮小的体型,这一现象被称为 “岛屿侏儒化”。他们与智人同期生活在地球上,直到大约 5 万年前才灭绝,其灭绝的原因至今仍然是个谜,可能与气候变化、资源竞争或者与智人的冲突有关 。

丹尼索瓦人则是另一个神秘的古人类分支。我们对丹尼索瓦人的了解相对较少,因为目前发现的丹尼索瓦人化石非常稀少,主要是一些指骨和牙齿化石 。然而,通过先进的基因分析技术,科学家们还是从这些有限的化石中获取了大量的信息。

研究发现,丹尼索瓦人与现代人类也存在基因交流,特别是对现代藏族人的高原适应能力产生了重要影响。藏族人携带的 EPAS1 基因突变,与丹尼索瓦人的基因高度相似,这一突变帮助藏族人更好地适应了高原低氧的环境。这一发现不仅揭示了丹尼索瓦人在人类进化中的独特作用,也为我们研究人类对极端环境的适应机制提供了重要线索 。

在探讨人类进化的过程中,有一个有趣的理论 ——“无限猴子定理”。这个定理假设,如果让一只猴子在打字机上随机按键,经过无限长的时间,它几乎必然能够打出一部完整的莎士比亚作品。从生物学的角度来看,这就好比生命的进化是完全随机的,通过无数次的随机变异,最终产生了复杂的生命形式和智慧生命 。

但现实中的生命进化并非如此简单。以火的使用为例,这是人类进化史上的一个重大里程碑。大约在 180 万年前,人类开始学会使用火。火的使用不仅为人类提供了温暖和光明,还改变了人类的饮食结构。人类开始食用熟食,这使得食物更容易消化,大大缩短了肠道的长度 。肠道是人体消耗能量的重要器官之一,肠道缩短后,节省下来的能量可以用于支持大脑的发育。随着时间的推移,人类的脑容量逐渐增大,智力水平也不断提高,这是一个典型的适应性进化的例子,说明环境筛选机制在生命进化中起着关键作用,只有那些有利于生物生存和繁衍的突变才会被保留下来,而不是单纯的随机变异 。

在自然界中,我们可以看到许多这样的例子。比如,长颈鹿的长脖子并不是随机进化而来的。在非洲的草原上,树木高大,低处的树叶资源有限。那些脖子较长的长颈鹿能够吃到更高处的树叶,从而在食物竞争中占据优势,有更多的机会生存和繁衍后代。而脖子较短的长颈鹿则可能因为食物不足而逐渐被淘汰。经过漫长的时间,长颈鹿的长脖子特征逐渐在种群中固定下来,这就是自然选择和环境筛选的结果 。这些例子都充分说明,生命的进化并非是随机的,而是在环境的筛选下,朝着适应环境的方向发展,每一个进化的步骤都蕴含着生存的智慧和自然的法则 。

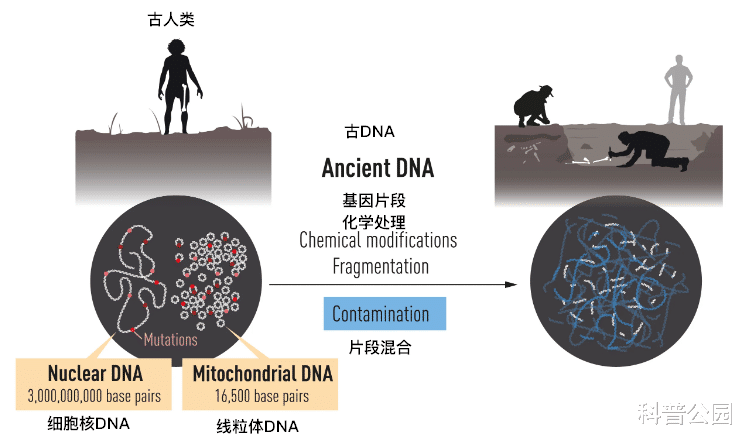

随着科技的飞速发展,我们探索人类起源的方式也在不断革新。古 DNA 技术和计算机模拟等前沿科技,为我们打开了一扇全新的窗口,让我们得以从分子和虚拟世界的角度,重新审视人类的演化历程。这些技术不仅揭示了许多前所未知的秘密,还为我们理解人类的过去、现在和未来提供了更加深入和全面的视角。

在分子人类学领域,对古人类 DNA 的研究取得了令人瞩目的成果,为我们揭示了人类进化史上那些隐藏在基因中的故事。

2010 年,科学家们完成了尼安德特人基因组测序,这是人类进化研究中的一个重大里程碑。通过对尼安德特人基因组的分析,我们惊讶地发现,智人与尼安德特人之间存在着基因交流。在现代欧亚人的基因中,大约含有 1 - 4% 的尼安德特人基因,这些基因片段对现代人的身体特征和生理机能产生了重要影响。例如,一些研究表明,尼安德特人的基因可能与现代人的免疫系统、皮肤和毛发特征等方面有关 。这一发现彻底改变了我们对人类进化的认知,原来我们的祖先并非孤立地进化,而是在与其他古人类的互动中,不断吸收和融合彼此的基因,共同塑造了现代人类的基因库 。

2022 年,诺贝尔生理学或医学奖授予了瑞典进化遗传学家斯万特・帕博,以表彰他在古人类基因组学领域的杰出贡献。帕博及其团队开发了一系列先进的技术,成功从 4 万年前的化石中提取出古 DNA,并对其进行了测序和分析 。这些古 DNA 样本来自尼安德特人、丹尼索瓦人等已灭绝的古人类,通过对它们的研究,我们填补了人类迁徙图谱中的许多空白。例如,通过对丹尼索瓦人古 DNA 的分析,我们发现他们与现代人类之间也存在基因交流,而且这种交流对现代人类的某些群体产生了深远影响,如现代藏族人的高原适应能力就与丹尼索瓦人的基因密切相关 。帕博的研究成果,让我们对人类的演化历程有了更加清晰和准确的认识,为人类进化研究提供了坚实的分子生物学基础 。

计算机模拟技术的发展,为人类进化研究提供了一种全新的方法。科学家们通过建立虚拟环境,模拟古人类在不同环境条件下的生存和进化过程,从而验证各种进化假说,揭示环境因素对人类进化的影响 。

在模拟气候变化对古猿直立行走的影响时,科学家们发现,环境压力在这一进化过程中起到了关键作用。随着气候的变化,森林逐渐减少,草原面积扩大,古猿不得不从树栖生活转向陆地生活。在这个过程中,那些能够直立行走的古猿更容易在草原环境中生存和觅食,因为直立行走不仅提高了它们的移动效率,还使它们能够更好地观察周围环境,躲避天敌 。通过计算机模拟,我们可以直观地看到环境变化如何驱动古猿的身体结构和行为方式发生改变,进而理解直立行走这一关键进化事件的发生机制 。

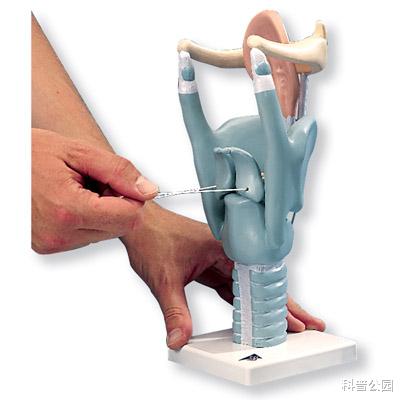

在研究人类语言的起源和进化方面,声带建模实验为我们提供了重要线索。通过对人类和其他灵长类动物声带结构的分析,并利用计算机进行建模和模拟,科学家们发现,喉部结构的微小改变可能是人类能够产生复杂语言的关键因素 。与其他灵长类动物相比,人类的喉部位置更低,这使得我们的声道能够形成更加复杂的形状,从而产生更加丰富多样的声音 。这种结构上的改变,为人类语言的发展提供了生理基础,使得我们能够通过语言进行高效的交流和沟通 。通过声带建模实验,我们可以深入了解人类语言进化的生理机制,探索语言在人类文明发展中的重要作用 。

在上海复旦大学的实验室里,研究员正专注地用显微 CT 扫描一枚 15 万年前的智人牙齿。这枚小小的牙齿,承载着人类进化的古老密码,每一道纹路、每一个细微的结构,都像是历史的印记,等待着科学家们去解读 。

窗外,黄浦江畔的霓虹灯光照亮了夜空,繁华的都市景象与实验室里的古老研究形成了鲜明的对比。这一静一动、一古一今的画面,恰恰象征着人类进化的漫长历程。从 320 万年前 “露西” 的蹒跚学步,到现代人类创造出的元宇宙虚拟世界,38 亿年的生命演化史诗从未停止书写 。

所谓的 “第一个人”,在这浩瀚的生命长河中,不过是一个短暂的瞬间,一个微不足道的剪影。但正是这无数个瞬间和剪影,串联起了人类进化的伟大历程。我们身体里的每一个细胞,都像是一个古老的生命密码本,跃动着远古海洋的碱基配对声,记录着生命从简单到复杂、从低级到高级的进化历程 。

随着科学技术的不断进步,我们对人类起源和进化的认识也在不断深化。未来,还会有更多的化石被发现,更多的基因密码被破译,更多的进化谜团被解开。而我们,作为这一伟大进化历程的见证者和参与者,将继续探索生命的奥秘,书写属于人类的未来篇章 。