刚刚过去的2024年,227款汽车选择降价,上游供应商们几乎每个季度都能接到车企发来的降价函。

当低价成为最重要甚至唯一的经营法则,话语权更低的供应商只能去适应。割裂的情绪贯穿全年——手机里不断传来的是新能源车企销量节节攀升的喜报,但摆在面前的是实实在在的亏损,和价格战看不到尽头的苦涩。

低一点,再低一点

这是一次棘手的招标。吴妍妍只有三次机会。

她在一家汽车材料供应商做销售,公司的目标是,三轮报价后,确保拿到份额。棘手之处在于,所有参加招标的供应商都知道,这家头部自主车企以压价著称,报价肯定不能高,但他们胜在规模大,谁都想分一杯羹。

报价变得微妙起来:太高,肯定会斩断和客户的联系;太低,份额是抢到了,但供的货越多,亏得越多。为此,招标会之前,公司上下只能四处打探口风,想方设法打听同行产品的产量和更新情况,再旁敲侧击地问客户心仪的价格,目的就是计算出精密的报价区间。

和吴妍妍公司同场竞技的,至少有15家对手,最终只有5家能拿到这家车企2024年下半年的供应份额。2024年中,收到车企发来的招标邀请邮件时,她就犯了难。行业里,招标通常意味着重新定价,2024年以来,吴妍妍公司给这家车企供货已经勉强卡着“成本价”了,没想到距离上一次降价三个月后,“又来谈降价了”。

招标开始。第一轮,吴妍妍很快敲出包含了1%利润的报价,结果却让她和同事大吃一惊——系统排名显示,她们公司没有在中标圈内。往上滑动界面,吴妍妍的心迅速沉了下去,这一轮中标范围内的竞争对手都冲得特别猛,“全奔着亏钱去的”。

不能掉以轻心了。第二轮报价,吴妍妍小心翼翼地给出了公司有史以来,对这个材料的最低报价,“每吨得亏1000元”。但结果相当残酷,排名只卡到了中游水平,还是不能入围供货名单。吴妍妍老板得知后,在办公室骂出了声。他再也憋不住了,只能挨个打电话给认识的对手,互相之间的通气听着像哀求:“这个价格,咱能不能都别供了?”

最后一轮报价之前,老板亲自下场,噼里啪啦按着计算器,不断增减报价数字,再计算这波亏损什么时候才能收回来。直到报价系统的倒计时响起,他才点了头,允许吴妍妍按下提交报价的按钮。松开鼠标,她的手已经湿透了。

半年前的这场招标会持续了10个小时,从上午9点报到晚上7点。在外出差的领导,要求部门所有人的电话“响五声就要接通”。

最终,一个比第二轮报价又低上不少的价格,终于让吴妍妍的公司中了标。办公室里没有胜利的雀跃,只有疲惫。盯着最后的界面,她心情复杂。这个结果意味着,车企不再看产品质量、供应时间、供应商美誉度等等因素,只凭价格就决定了份额的分配。

在不断压低的价格面前,公司也试图和车企沟通,“大家供的货不一样,除了价格,是不是也考虑下质量?”但作为交易中更弱势的一方,供应商们感受到的只有害怕被抛弃的压力,没有任何议价的权力。作为打工人的吴妍妍罕见地和公司共情了,“处境是一样的,都在争取一份并不想要的工作”。

在汽车圈,整车厂要求供应商“年降”(每年按比例降价),早已是不成文的传统。但2024年之前,张望知并没有感受到太大的降价压力。

十多年来,他一直在做汽车进口零部件生意,公司的产品定价高,“只有德系豪华车用得起”。几年前每逢年关去拜访客户,“他们脸上都喜气洋洋的”,核算完下年利润,客户会主动提出“明年不用降了”。在张望知看来,相当长的一段时间内,豪华品牌对年降都并不热衷,能够威胁到进口零部件生意的从来不是高企的价格,“只是车企内部一定比例零部件需国产化的指标要求”。

但2024年,张望知很早就开始焦虑。他看到BBA的经销商门店就地改弦更张,招牌一换,立刻卖起了理想、问界,“实在是到了最危险的时刻”。曾经光鲜亮丽的车企客户也露出窘迫,把一张“很难看”的业务数据摆在他面前,用不熟练的强硬语气开口:“明年至少要降7%以上”。

严格来说,车企按一个车型的生命周期选定供应商后,经历一段时间的产能爬坡,供应商生产产品的模具、产线成本也在摊薄,每年降价3%-5%不是问题。但当低价成为最重要甚至唯一的经营法则,供应商们每个季度都要处理降价需求,幅度也不断超过10%,压力一触即发。

供应商们把压价的源头,推导至价格战,“车企一降价,也要求我们降,日子自然难过了”。

从2023年起,汽车市场就杀红了眼,这一年汽车行业利润率只有4.5%,低于下游工业企业平均水平6.1%,行业利润水平来到低点。而根据乘联会统计,2024年全国汽车市场的价格竞争比往年更加激烈,降价车型累计达到了227款。

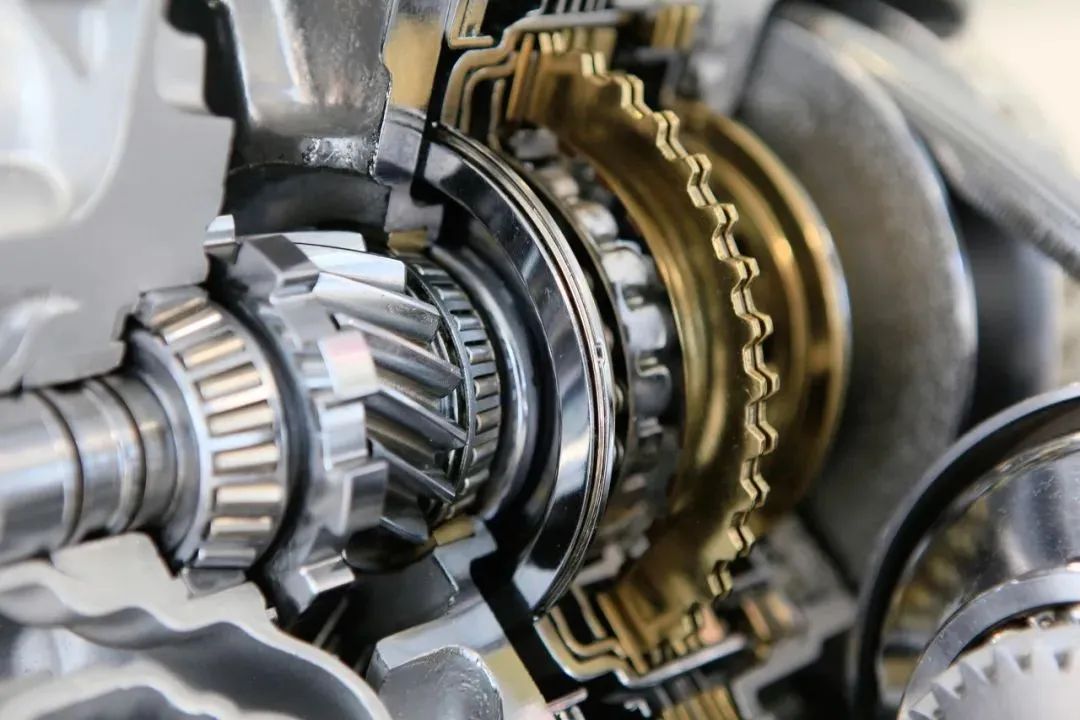

汽车是制造业最为精密的王冠,一辆汽车至少有上万个零部件,其中至少60%采购自供应商,交由车企集中总成。一定程度上,供应商提供的产品决定着车型在市场上的价格竞争力、交付速度和质量。

对低价没有止境的追求,席卷了整个行业,供应链上的所有人都笼罩在一种割裂的情绪里——手机里不断传来的是新能源车企销量节节攀升的喜报,但摆在面前的是实实在在的亏损,和价格战看不到尽头的苦涩。

别无选择

一个庞大的产业被卷入低价竞争,就像被带到一个复杂的迷宫,没有公司能轻易找到出路,一旦踏进也再难退回入口。

面对利润极低的订单,供应商们很少会选择不接。因为汽车的很多关键零部件无法通用,每家车企、甚至每款车型都有自己不同的要求。合作一旦开始,开模、开产线的成本就变成一座大山,迫使供应商不得不卷入竞争漩涡。

吴妍妍所在的公司打入这家头部车企的供应链,“花了整整两年”,中间经历无数次审图、评估工艺、比价,送样验证、小试、中试,最后拿到SOP条件,才意味着产品可以批量生产,投入无数人力、研发、设备、厂房,“费那么大劲,每个客户都得罪不起”。

这种“得罪”无关于合同的明文规定,是一种经验、气氛。吴妍妍听过业内流传的很多案例,比如,虽然现在形势不好,供应的价格低,但拒绝一次低价的供应要求或许就意味着,过几年“价格回升,这家车企再不找你了”,或者是某次对车企回应不够及时、积极,“就被踢开了”。

供应商们打入一家车企的成本很高,但车企换掉他们的成本却越来越低,毕竟拥挤的行业里站满了“愿意贴钱的同行”。新能源成为风口这几年,资金最为充足的一群人跨界造车,实力稍欠缺的,挤破头也想成为头部车企的供应商。

吴妍妍公司的产品和锂矿相关,前几年锂的价格飞涨,上游产地诞生了“全村挖矿”的疯狂掘金故事,跨界来的新玩家“什么背景都有”。她打听过一家风头正盛的小厂,“以前做的是化肥生意”,老板眼热新能源,很快盘下别人不要的厂,“开始卖起了车规级的材料”。

2022年前后的确是一段供应商们的黄金期,彼时还很少有人预判到,新能源汽车会爆发式发展,一段时间内,从车企到供应商都处于产品供不应求的状态。原本的甲方客户全变成卑微乙方,蹲在产线上抢货,恨不得自己也去帮着打螺丝。那几年吴妍妍公司,“工厂门口的保安都能发小一万块的年终奖”。

从业十多年的零部件供应商程柠,至今还能回忆起那股让人上头的微醺味。圈内圈外都在谈论新能源,货真价实的政府补贴,让处于增长期的车企们“像打了鸡血一样”,判断“未来形势一片大好”,四处给供应商们规划“来年有哪些车型、要做哪些项目”,催促着他们赶工时上项目,四处扩产,“随时准备要大干一场”。

但等产品研发好了,车企们却沉默了。原因很简单,规划的车型越来越多,产能也跟着大面积扩张,但销量的增长却没让所有车企都吃上肉,不少车企的产能被迫闲置落灰。方正证券显示,2024年,主流车企的产能利用率只有5.5成。

从大盘看,只用了五年,新能源市场渗透率就从个位数爬升至50%,但整个车市销量并没有增加太多。据乘联会数据,2020至2024年,乘用车国内零售额分别为2014万、2054万、2170万和2289万辆。

程柠公司的产品既卖给新能源车,也卖给油车。新能源车的业务量虽然大了,油车的规模却在变小,“本质上端的还是一个碗”。

供给过剩,整个产业链都在哆嗦。产线隆隆的运转声降低了分贝,一些厂里的工人们放起了长假,车间冷清下来。在公司做商务的程柠,曾经是要坐班的,因为老板自信坐在办公室,“都会有人找上门来”。现在没有这种强制要求了,商务们开始出门找订单。

“流动资金才是钱”

供应商不愿放走客户,更现实的考虑是——“还有货款没结呢”。

从中标的那一刻起,程柠每天一睁眼,公司银行账户就在支出“好多个零”,多数原材料采购、人工和设备投入等费用,都需要供应商们先行垫付。和价格战一样,赊账也会有连锁反应,“账单”层层击鼓传花,转移到更上游的供应商,只要不用预付的,“就先赊一下”。直到三级或四级小供应商们面露难色,再也无法转嫁给其他人。

车企的款项到账,层层下放到各级供应商,才能维持起几千家汽车零部件公司继续运转。年景好的时候,车企们的一双大手,托底了供应商们的账单。如今,这双手的力道弱了不少。

去年整个12月,供应商王宁都驻扎在上海嘉定叶城路1688号,极越汽车在上海的总部,愤怒的讨债人群一度把那里围得水泄不通。他看到没日没夜蹲点要钱的小供应商们,比消费者更无助,“至少消费者知道去找谁”,而小供应商攥着手里层层转下来的合同债券,“还要四处打听真正欠他钱的到底是谁”。

外界看来疯涨的车企销量,并没有让供应商们赚钱更容易。

程柠公司给客户供货,这些产品从物料采买到生产线制造再到车企装配,整个周期至少半年,而从交货到回款的时间,“才叫账期”。这意味着一旦开始供货,他和客户至少两三年间都要打交道,期间根本不敢得罪车企。市场环境让他变得越来越谨慎,“丢掉客户后还能要到以前的货款,我是没见过。”

张望知一度也很纳闷,生意为什么越来越难做?以前车企卖出去的车没这么多,“账期也就半年左右”,现在“卖多了,账期反而拉长了”。

哪怕到了该付款的节点,供应商们也不一定立刻能拿到钱。据晚点Auto报道,2019年,比亚迪开始在其供应商体系内推行“迪链”,运作模式和商业承兑汇票类似,拿到应收账款债券凭证后,3至6个月才能兑付。此外,三级以下供应商的转让凭证,还要给迪链平台支付0.2%的手续费。

账期拉长不是个别现象。据彭博社测算,2023年,比亚迪向供应商付款需要275天,蔚来汽车需要295天,小鹏需要221天,都显著高于两年前的“100多天”。

《财经》此前也报道过,2024年16家上市中国车企应付账款周转天数平均是182天,而本田、大众、BBA账期均控制在60天内。16家中国上市车企中,只有赛力斯、长城的账期在缩短,这两家也是少数实现利润增长的车企。

作为生意人,张望知无比清楚,“只有流动的现金才是钱,其余都是有风险的空头支票”。对于所有车企来说,现金是输血包,赊账某种程度如同融资,“不用付利息的贷款”。

但这些尚未支付的账单像滚雪球般,形成一个隐秘而庞大的黑洞。据Wind统计,汽车零部件A股上市公司总计204家,2020年末应收账款余额1408.80亿元,2023年末该数字增长至2318亿元,2024年进一步增长至2446.69亿元。

张望知眼看着这些账单拖垮了不少中小供应商。宣告破产的厂房里空荡荡,一切值钱的设备都被拖走卖掉,还是付不出所有员工的薪水和赔偿。工厂里零星残余的货品,在张望知看来“质量没有问题”,问题出在风险把控上,“货放出去了,钱一直收不回来”。一个客户拖半年,另一个客户拖三个月,堆叠在一起,就足以让老板把半辈子的打拼积蓄全抵押出去,后半生,只能踏上追债和躲债的路。

程柠最害怕现金流枯竭。他细细算了笔账,如今公司最大的车企客户,“只需要得到它5%的份额,每个项目就能有几百万的流水”。所以哪怕降价亏点儿钱,这单生意也得做下去,有了流水就能增加贷款额度,“不至于渴死在找现金的路上”。

不易被察觉的异响

在车企疯狂的降本要求下,供应商们只能从生产环节想办法。一种更极限的制造模式诞生了。

金羽在一家跨国汽车零部件企业负责质量把控。入行多年,她辗转多家公司,如今越来越觉得在工作中使不上劲,“质量没法管了,价格摆在这里我还能说什么?”

找上游压价,把亏损的包袱甩出去一些,是所有供应商求生的想法,但这种压价不是没有代价。

多数一级供应商提供的零件都是总成件,运到车间流水线上,直接上车装配。每一个总成件都是由若干子零件组成,子零件需要由一级供应商找二级供应商,或三级供应商购买。比如一个复杂的转向机,会有100多个零部件,对应100多家二级供应商。即使是一个简单的塑料件,也能拆解出螺丝钉状的塑料卡扣、注塑粒子、毛毡等二级供应商物料。

供应链环环相扣,一个简单的零部件质量发生波动,传来的可能是一辆车的异响。

金羽审核二级供应商零部件,主要从工艺、尺寸、材料三个维度判断产品性能。为了获得一个标准范围内的尺寸,零件需要经历好几轮抛光打磨。金羽走访工厂时发现,高规格的厂房至少配备了6台抛光机,“抛光6遍”,总计三百多万元的设备投入;但有些工厂就少抛光几遍,“设备、电费、人力成本全扣下来了”。同样的逻辑,她还看到有些厂家会少做一层电镀,这个工序是为了防锈。

相比工艺,材料上的降本更难发觉。一次走访中,金羽看到一家二级供应商的车辆登记信息表里,“还有体育用品店”。她一问,老板毫不避讳地传授秘诀,这个店能提供一种简单、不关键的壳体,“价格极低”,但产品“连最基本的ISO9001质量体系认证都没有,更遑论汽车行业的IATF16949质量体系标准”,同样的材料,“既卖给做体育用品的,也卖给造汽车的”。

为了降本,车企采购也曾主动告诉程柠,“可以降低非关键区域的外观美度”。比如在和散热相关的一款产品中,车企指定材料“用97%的铜”,而只要价格不是那么紧张,程柠一般都会选“99.99%的铜”,后者价格更贵,散热时间更短。

供应商们据经验判断,这些跳过的环节、省下的材料并不致命,差异在精密度上。他们交给车企的,有“表面坑坑洼洼的零件”、“散热长一点点的产品”、“一个尺寸稍大的连接柱”以及“不够耐用的壳体”,但只要车企不投诉零件质量,最终车卖出去了,可能只有最敏感的车主才能听到一丝不和谐的声音。

金羽看到过,如果不做抛光的连接杆,“连接到零件时会有小间隙”,组装上车,“车内可能有一丝咯吱咯吱的噪音”。至于少做的那层防锈电镀,“新车完全感受不到”,至少“开了几个月才会出现一点锈迹”。

但也有降本降出问题的案例。金羽经历过最惊心动魄的一次“节约”,发生在模具上。公司在通用件上,“把A客户的模具,直接用于生产B客户的产品,该产品甚至还印着A客户的Logo”。后来,A客户在做竞品对标时拆了B品牌的车,才发现了这个秘密,气得要起诉对方。

汽车生产过程中,势必会诞生一批不良品,“不是说坏掉了,而是性能达不到要求”。不同位置的不良品,潜在的危害也不一样。张望知负责过灯光产品,“光照时间不足就叫不良品”,但有些零部件性能差指的是“保险杠的抗扭强度小,在颠簸的路上跑一会儿就会断掉”。

不良品会不会被用到汽车上,最终验收的准绳握在车企手里。

程柠负责的零部件涉及电子方面,交给车企时,“基本会挨个测电阻,这关乎能不能用”,金羽的项目是非电子物料,“会特别留意下尺寸,当场能接上就行”,至于内饰、外饰这些消费者看得到的地方,“车间的确会仔细检查”。但很多时候,车型上市的deadline就在面前,没有人敢计较。

有可能发现零部件瑕疵的最后一步是整车测试,新车上市前,按规定得实地跑完几万公里的路测,还要经过冬测、夏测的严苛验证,但如今造车的各个环节都在压缩时间,很难保证所有零件都处于完美状态。

经过层层妥协的零部件被塞进了车辆内部,再经过包裹、工艺焊接,安静地躺在人们看不到的地方。不够完美的零部件上车后,后果是什么很难预测。

供应商同样在赌。大概率组装起来的车,只会出现异响,但没人能确保不出更大的问题。不过,每当他们经手类似存在隐患的项目,等车型上市,车企给供应商内购价买车时,“一个报名的也没有”。

在“高压锅”里熬着

降价的重压最开始影响的是账本上的数字,是企业的经营,但最终还是抵达了每一个具体的人。

吴妍妍的公司去年提出了一个要求——“要把投入产出比拉到最大”。

这个理念一执行,她就感觉到一丝寒意。供应链越来越不好管理,她时刻都担心“交不上货”。特别是放假后,工人一休息,很容易就缓不过来。2024年元宵节后,原定连着几天,每天都要交100吨材料,但最终只够交上60吨,客户那边“跳起来了”,每天都有四五个人劈头盖脸地给她打电话,直接把她逼到了车间,“盯着工人做”。

到了车间,她彻底明白,“每天要求的产量在增加,但工人人数完全没有变”,每个工人都需要完成强度更大的工作。很多人面露疲惫,经常靠着设备垂着头,想到他们和她一样“连着上几天班,又没有加班工资”,她催不动了。

程柠的公司也在“节省工人”。

去年,六个橙色的机械臂搬到了车间,“至少替换掉12个人”。老板算了笔账,“采购机械臂,合计不到100万”,一个工人每个月7000块钱的工资,雇佣一年,至少要10万元,这样算,“一个机械臂轻松替代2个人”,前者还可以不分昼夜地做工,暂时也不会坏掉,更没有复杂的情绪。

除了产线上的工人,坐在办公室里的人也不能幸免。吴妍妍发现,去年每个季度,都有人从公司“消失”,最先裁掉的是职能部门,最后一波动到了研发。他们生产的产品不够稳定,“需要大量研发投入到下一代技术”,但进度慢,降本压力又大,消磨了老板的耐心。一部分人离开了,留下的员工分担了他们的工作,这让吴妍妍每天都很忙,出门“总记得背个电脑”,时刻准备就地办公。

一名内饰供应商研发设计部门的员工发现,他的多数工作指标“都和降本相关”,老板关心如何调整结构、材料,卖出更低的价格。公司也不想招那么多人,过去,他可以专注做好一个项目,如今几个项目连轴转,设计跟着别家做就行,“也顾不上什么独创性”。连续工作了半个月后,他第一次察觉到了身体的变化,“爬不到四楼,就要喘了”。

过去一年,还有不少企业为了降本选择搬家。抛下原厂址的工人,轻装转移到劳动力价格更低的地方,寻求更大幅度的降本,以及更丰厚的利润。

张望知公司的进口件,以前在德国、捷克的工厂生产,现在挪到了波兰,“工人工资降了1/3”。他估摸着再这样降下去,又可以考虑其他地方了。在国内,金羽了解到的一部分工厂,也从江浙地区迁往河南。

汽车工厂藏着近些年飞速增长的秘密,也写满了降本的痕迹。

金羽手上一个项目,找到两个截然不同的供应商,他们分别给出两份报价。其中一家工厂敞亮、通透,地面干净整洁,设备摆放有序,工人在宽阔的过道间穿梭,墙上挂着起源于日本、经过行业验证的“5S”标准:整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)。

走进另一家工厂,“纯粹是小作坊”。地面黑乎乎的,踩上去不到底,厚厚一层“全是堆积很久的煤油”,屋内作业面积也完全不够,设备一个挨一个地随意摆放,“工人转个身都难”。她隔一段时间再去,发现布局又变了,老板拍脑袋,贷款买下某个新设备,说加就加,“全然不管设备布局规范”,东挪挪、西挪挪,硬是挤出一个空间塞下了那台新设备。

这里自然也没有空调能保障工厂冬暖夏凉,冬天取暖全靠炉子散热,把车间的温度带起来;夏天,老板搬来大电扇,见缝插针地一放,冲着工人呼呼狂吹。

但正是这家“小作坊”,给出了车企心仪的低报价。

在不少供应商人士看来,2024年是“熬过去的”。谈到这个,吴妍妍语气急促地抱怨说:“忙到年底,赚不到一分钱,太过分了。”几个节假日过去,公司唯一福利是发了张200元的月饼优惠券。

所有人都像是在一口高压锅里熬着,熬是为数不多的指望,熬过项目、熬过争执,最重要的是要“熬死对手”。但吴妍妍偶尔也在想,这么“熬”下去,是不是自己先熬不动了?

谁是胜者

一直以来,优胜劣汰的丛林法则都是被推崇的对象。但有时候,它也会失灵。

那场把吴妍妍公司逼到崩溃边缘的招标,厮杀到最后的第一名是一家“小厂”,它中标份额颇高,但业内维度看,小厂自然谈不上最优秀,它获胜,只是因为最符合低价规则。

那家小厂是这几年行业里亮眼的新秀,背靠上市集团,资金实力雄厚。它报出“令人惊讶的价格”,让吴妍妍不禁琢磨“到底要怎么做到”。

现实的后续是,小厂低估了汽车材料的生产难度,它吃下了份额,却交不出货,一批产品没有通过耐用性测试,直接导致那家头部车企停产了一段时间。“一条产线一停产,每天至少亏30万”,整车厂只能回头找到吴妍妍的公司,“让我们接着供”。

每家供应商对于上游原材料的配额,“都有自己的理解”,几年间,吴妍妍的公司沉下心来不停调配工艺,“才交出稳定、一致的产品”,这是一种时间堆积出来的经验,并非有钱就能掌握。

招标会结束后,吴妍妍看到一些头部的大供应商企业没有中标,原因是“不愿再跟低价”,大企业开支大,“有研发团队要养、有未来投入、有标准”,不可能长期跟随疯狂的降价规则。

和各大车企比起来,供应商们是弱势的,但被卷到一定程度,它们也找到了自己的反抗方式。

程柠至今记得一通某自主车企经理打来的电话,通知公司的产品中标了,但对方接着说出来别致的供应要求,不需要一个完整的产品,“而是一个毛胚、半成品”。完整的产品,程柠公司会做完大概11道工艺,但这次客户“只要求做完第六道”,相应地也给出一个腰斩的报价,“能做吧?”

并不寻常的操作让程柠心里起疑。此前,同行之间有过传闻说,这家车企内部开始自研同样的产品,“找各个供应商把图纸挨个要了一遍”,还把十多道工艺分开打听。这次报价刚好覆盖掉所有原材料的供应,卡在了第六道关键生产工序上,“大概率已经把产品上下游摸得差不多了,自己会的,压根不让你赚”。

这次“半成品报价”成为一个爆发转折点,程柠的老板听到这次的供货要求,马上叫来财务,核算出三四十万的应收账款,大手一挥说:“之前的货款不要了,以后就都不要合作了。”

还有不少供应商联合起来开始发出自己的声音。据晚点Auto报道,比亚迪的电池材料供应商在2024年12月底提出涨价要求,比亚迪已决定给部分负极材料涨价,但电池最核心的正极材料价格“仍在拉扯”。

不断被挤压的生存空间里,供应商们也学会了反向施压。一名供应商称,每当新车型需要加快上市爬坡速度,就是车企最需要供应商配合的时候,他们会利用这个节点,催促那些拖欠过久的账单加快回款。

程柠在汽车行业待了十五年,在他的记忆里,供应商与车企的关系从没有那么紧张过。以前招标会最多半年举办一次,大家合作交往还能沏杯茶,坐下来先谈谈工艺、品质,现在谁都没时间了,更没那个心思,“三句话离不开价格”。他如今说话声音都不敢太大,车企稍微压压价,“就一谈一个不吱声”。

车企内部,负责对接的员工们,也能从交上来的产品感受到供应商的怨气。一名车企员工称,内部流程一般是“采购挑出零部件给研发部门,研发部门再挑出三五种”,采购会选择报价最低的零部件,有时候因为价格、质量,还来来回回反复拉扯几次,最终选用的“会稍微次些”。

但他根据经验判断,整车厂还是会把控核心关键的零部件质量,“不会出大纰漏”。

只是有时候,他也不那么笃信这一点。2024年有同事买了公司生产的新车,冬天在大马路开着开着,后排的车窗突然自动降下来了,呼呼的冷风往车厢里灌,他后背一凉。