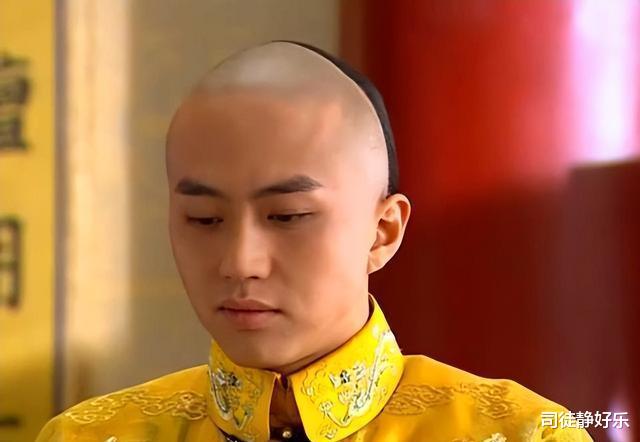

康熙小皇帝,八岁就坐上了龙椅。他当皇帝那会儿,可没少收拾那些大权在握的大臣,像抓鳌拜、平定三藩这些大事,他虽然年纪小,但下手可不含糊。不过这些都是后来的事情了,是他在位几年后,有了自己的力量才开始动手的。可他刚坐上皇位没几天,就急着把一个太监给处置了。

为啥一个8岁的小孩会那么恨一个太监,刚当上皇帝没几天就把他给杀了呢?后来,老百姓中间传了些风言风语,说这个叫吴良辅的太监,跟康熙皇帝的妈佟妃有点不清不楚的关系。康熙杀吴良辅,就是为了把自个儿老妈的这档子宫里的丑事给盖住。

佟妃在皇宫里头不受皇上待见,心里头空落落的,毕竟她是个心怀大志的人,所以后来也就妥协了。有了吴良辅的帮忙,顺治帝最后选康熙做了继承人。那康熙一当上皇帝,就赶紧把吴良辅给杀了,这难道真的是为了遮盖他亲娘的宫廷丑事吗?

明朝晚期,小吴良辅早早被送进宫做了太监。那时候的明朝,宫里分了内十二监,全是宦官在管。管这十二监的头儿叫提督太监,官儿挺大的,是四品。这里面,最有势力的就是司礼监,像刘瑾、魏忠贤这些大佬都是从司礼监出来的。另外,还有四司八局,加一块儿叫二十四衙门,每个衙门都有专门的太监掌印负责。

明朝垮台后,清朝进了北京城,吴良辅瞅准时机,投了清朝,就变成了顺治皇帝身边的红人太监,继续在宫里头混得风生水起。

清朝刚开始那会儿,努尔哈赤和皇太极掌权的时候,宫里还没啥宦官制度。一直等到顺治皇帝进了关,他接纳了好多明朝投降过来的宦官,这才开始有了宦官在宫里当差的规矩。

顺治皇帝亲自主政后,跟大臣们聊起了前朝的好坏。他说,明朝为啥灭亡,宦官乱搞政治是个大问题。所以,顺治就定了个规矩,宦官不能插手国家大事。他还学着朱元璋那时候的老办法,弄了个铁牌子立在交泰殿前头,上面写着呢,太监要是干了坏事,直接就剁了,而且是慢慢剁,就是凌迟。

顺治虽然自己定下了那条规矩,可没想到他自个儿先破了例,原因是他没多久就特别信任太监吴良辅了。

清朝刚打进关内那会儿,皇宫里头还没太监呢,都是内务府在管着宫里的大小事儿,包括宫女太监也都是他们管的。可紫禁城实在太大了,宫里要忙的事儿又多又杂,那些典礼规矩也是烦得很。再加上那时候内务府的管理还不怎么上道儿,要想把这偌大的宫廷运转起来,还真是不太容易。

这时,顺治身边的亲信太监吴良辅主动站了出来,想给顺治解个难。他跟顺治说,咱们不如学学明朝,搞个十三衙门出来,帮着内务府一起干活。这十三衙门呢,都让太监当头儿,这样一来,内务府的权力不就被分散了吗。

内务府一直以来都是由上三旗的包衣来管理的。顺治那时候还太年轻,没有考虑到更深层次的问题和可能会有的麻烦。他只是觉得,把内务府的权力交给八旗的贵族,还不如交给一直陪在他身边的吴良辅呢。所以,他就很高兴地接受了吴良辅的建议。到了顺治十一年,也就是1654年,顺治下了道命令,说“内务府的事情太多,得各个部门分开来管”,然后,就正式成立了十三衙门。

因为那件事情,顺治皇帝觉得吴良辅相当有本事,所以越来越信任他,还给了他很多重要的差事。吴良辅的权力变得特别大,这时就有人私下议论,说他和康熙皇帝的生母佟妃之间,可能有些不清不楚,就像吃葡萄不吐皮那样,关系暧昧。

但说真的,把这两个人凑成一对儿真是太勉强了。吴良辅在明朝那会儿,武器都被没收了。清朝接收他们后,还让这些投降的宦官再检查了一遍身体,所以他肯定是个清清白白的真太监,跟宫里的嫔妃不可能有啥亲近的关系。

清朝刚建立那会儿,宫里还是沿袭了明朝的老习惯,就是有些宫女会和太监搭伙过日子。不过啊,这主要是之前的汉人宫女才会这么做,满人宫女可就不一样了,她们压根儿就看不上太监,更别说跟太监有啥纠葛了。特别是康熙他老妈,那时候可是高高在上的皇妃呢,怎么可能跟太监有啥“纸上谈兵”或者“滔滔不绝”的风流韵事。

问题来了,吴良辅并非因为跟康熙的妈有啥不清不楚的关系才被干掉,那康熙为啥要对他下手呢?

吴良辅之所以丢了性命,主要是因为他搞起了宦官插手朝政的那一套。他琢磨着让十三衙门来管皇宫里的事儿,顶替掉内务府,而这十三衙门的头头脑脑全是宦官。这样一来,宦官们的权力和地位可就噌噌往上涨了。说白了,吴良辅就是想让宦官们把手伸进朝政里,同时拉拢一批自己的心腹。

吴良辅能赢得顺治的信任,其实跟顺治自己的经历有很大关系。顺治打小6岁就当上了皇帝,可一直到14岁,都是他的叔叔摄政王多尔衮在替他管着国家大事。

顺治开始亲自主政后,也没能得到完全的自在。虽说摄政王多尔衮已经不在人世,可顺治的老妈孝庄太后还在呢。孝庄管顺治,就像现在很多妈妈管儿子一样,啥都管,事业生活一样不落。就连顺治娶的两任皇后,也都是孝庄从自己娘家给挑的。

顺治小时候先被多尔衮管着,后来又得听孝庄太后的话,这样的日子让他变得很反叛。吴良辅呢,从小就在宫里混,特别会看人脸色,知道怎么让上面的人高兴。他对顺治那是各种巴结和听话,而且两人整天待在一起,所以顺治心里头特别依赖吴良辅。

清朝那会儿,不光是太监有不少是从明朝投降过来的,就连各级当官的,也大多是从明朝那边挖来的。顺治皇帝下了死命令,不让官员们私下里勾搭,也不让搞私人聚会,他琢磨着这样就能把拉帮结派的事儿给彻底灭了。

但这些曾经在明朝当官的家伙,早就养成了拍马屁讨好权贵的臭毛病。一看吴良辅那么受顺治皇帝宠信,好多官员就纷纷来讨好他,想通过他的关系网,让他在顺治面前给自己说几句好话,好升官发财。结果,后来就闹出了陈之遴那个大案子。

陈之遴在崇祯十年,也就是1637年,考中了榜眼,他家在浙东那可是有名望的大户人家。后来,他加入了东林党,这人特别有才华,书法写得好,诗词也作得妙,是明末清初挺有名的一个词人。年轻的时候,他经常和钱谦益这些文坛的大腕们一起写诗填词,互相唱和。

但这个陈之遴啊,简直就是个随风倒的家伙,特别贪心,很会瞅准时机拍马屁。他年纪比多尔衮还大了足足七岁呢。想当年多尔衮掌权那会儿,陈之遴为了巴结多尔衮,居然喊多尔衮“爹”,就这样,他靠着认爹这一路,竟然一路爬到了礼部侍郎的位置。

后来多尔衮没了,顺治就开始动手收拾局面了。这时候,那个以前总自称“大孝子”的陈之遴,也不敢再站出来为他的“恩父”多尔衮说话了。他反倒是开始举报多尔衮的坏事,想以此巴结顺治。顺治呢,因为他自己成长的环境,就喜欢别人听他的话。再加上陈之遴这人确实有本事,拍马屁也是一套一套的,顺治就觉得陈之遴是个人才。所以他不仅没计较陈之遴以前跟着多尔衮的那点事,还提拔他做了礼部尚书兼大学士,还给了他太子太保的头衔。到了第二年,顺治又让他当了弘文学院大学士。

吴良辅和陈之遴两人一见如故,特别合得来,他们狼狈为奸,把那时候的官场搅得一塌糊涂。到了顺治十五年,也就是1658年,陈之遴、都督同知王之纲和御史王秉乾,他们和吴良辅一起收受贿赂、徇私舞弊的事情被人告发了。按照顺治皇帝自己立下的规矩,宦官是不能和外臣勾结,插手朝政的,所以吴良辅和陈之遴都应该被砍头。

不过顺治帝不忍心将他们处死,所以就下命令说“怕牵连的人太多,暂且宽大处理,一律不再追究”,就这样饶了他们一命。但陈之遴被革职抄家,发配到了盛京沈阳,王之纲也被流放到了尚阳堡。至于吴良辅,他得到了顺治帝的庇护,几乎没受到啥实质性的惩罚。

顺治的做法让孝庄太后很不高兴。记得当初顺治听了吴良辅的话,要搞那个十三衙门的时候,孝庄就提醒过他,说别动内务府那套规矩,别让太监们掌了权。可顺治这家伙,偏偏不听,非要按自己的来。

后来,吴良辅跟那些有权有势的大臣混到了一起,开始收礼受贿,还插手朝廷大事。这让孝庄感觉宦官要搞乱朝政了。但孝庄心里清楚,要是自己站出来说吴良辅的坏话,顺治反而会更加护着吴良辅。所以,当陈之遴那事儿一出,孝庄就没急着动手,没硬逼着顺治去重罚吴良辅。

1657年,也就是顺治十四年,顺治皇帝开始和和尚打交道,迷上了佛教。他老找人谈话,问的都是佛教界里声望特别高的大师。他还给自己起了个法名叫“行痴”,一门心思钻研佛法,把国家大事都抛在脑后了。

1660年,也就是顺治十七年八月十九号那天,顺治特别宠爱的董鄂妃在承乾宫去世了。顺治帝特别伤心,感觉啥都没意思了,甚至动了放弃皇位去当和尚的念头。但这个念头被孝庄太后给拦下了。顺治又琢磨着找个替身来代自己出家。那这个替身是谁呢?就是他最信赖的大太监吴良辅。

1661年顺治十八年大年初二那天,顺治帝跑到悯忠寺,就是现在的北京广安门内法源寺,给吴良辅办了场挺热闹的出家仪式。顺治本人也到场看了全过程,还讲了话。结果没想到的是,他回到宫里没多久就染上了天花。

那天晚上,顺治皇帝烧得厉害,他心里明白自己这次病得不轻,可能没几天活头了。所以,在初六那晚,他连忙把礼部侍郎还兼着翰林院掌院学士的王熙,还有以前的内阁学士麻勒吉叫到养心殿,亲口告诉他们自己的遗愿,说要让第三个儿子康熙来当皇帝,还指定了索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜这四个人来帮忙辅佐新皇。当然了,康熙能继位,也是孝庄太后点了头的,不然这道遗诏根本没法公布。

8岁那年,康熙就当上了皇帝。他的亲妈,永福宫的佟妃,跟顺治的皇后孝惠章皇后一起被尊为皇太后,大家叫她慈和皇太后。可惜啊,这位皇太后没享几年福,康熙在位才两年,她就因为生病去世了,那时候她才24岁。佟妃走了以后,被葬在了清孝陵,人们给她上了个谥号,叫孝康章皇后。

吴良辅比佟妃早一步行动,但顺治皇帝一咽气,孝庄太后立马就盯上了他。那时候,吴良辅还在悯忠寺里当和尚呢,孝庄太后二话不说,派人去悯忠寺就把他给揪了回来。接着,她就下了道懿旨,说吴良辅“擅自改动祖宗规矩”,直接就把他给处死了。

孝庄皇太后为了表示对康熙皇帝的敬重,在1662年康熙元年二月,特地借康熙之名发布了一道诏令,严厉批评吴良辅插手国家大事,拉帮结派谋取私利。

康熙下令说了吴良辅的坏事:这内官吴良辅,心眼儿坏,爱耍滑头,骗人耍手段。他乱改祖宗留下来的规矩,还弄了个什么十三衙门的新花样。他到处拉帮结派,想干嘛就干嘛。借着各种名义乱花钱,中饱私囊。他的权力大得吓人,到处显摆威风。他贪心不足,坏事做尽,还互相勾结。仗着自己有点权力,就威胁别人,想干嘛就干嘛。朝廷里里外外的事务,他都插一脚。到处搞建设,浪费了好多钱,害得老百姓没力气干活,连军队的粮饷都不够了。

圣旨里头说得明白,清太祖和清太宗那时候,为啥不整宦官呢?就是怕宦官捣蛋,把朝政给搅和了。可进了关,情况不一样了,宦官制度还是立了起来。那咋办?得盯紧了这些宦官,别让他们日后又惹出啥乱子来。就像处死吴良辅这事儿,就是个活生生的例子,告诉咱们得严防宦官乱政。

所以康熙在圣旨里明确说了:咱们太祖太宗,吸取了历史教训,决定不用宦官。先皇呢,因为宫里需要人手,偶尔用了这些人。但后来发现他们太狡猾了。

后来,孝庄太后又发了道命令,把十三衙门都给撤了,让内务府重新管起皇宫里的事儿。这些活儿呢,就交给了敬事房去具体打理。

打那以后,清朝的皇上对太监拉帮结派插手朝政的事儿特别上心。到了乾隆三十九年,也就是1774年,管奏事的那个太监高云从,因为收了人家的好处,把朝廷官员升降的档案给泄露出去了。乾隆一听这事儿,火冒三丈,立马按照祖宗的规矩,把高云从给处以极刑,那些沾边儿的官员也全都被撤了职,发配边疆。就连大学士于敏中和军机大臣舒赫德,因为管得不严,也被乾隆一顿好骂,骂得狗血淋头。

从这事儿能看出,吴良辅被杀给清朝后来的皇帝们立了个规矩,那就是严惩宦官插手朝政。打那以后,清朝的宦官们都老实多了,几乎都守着自己的本分,没再敢插手朝政的事儿。

其实,吴良辅是被孝庄太后给除掉的。孝庄太后那可是个了不起的女中豪杰,在清朝打进关里后,她在建立政治体系上可是出了大力气,给后来的皇上们搭好了执政的架子。对于宦官插手朝政这事儿,她也早早地就拿出了解决办法。孝庄太后借着康熙的名义,把吴良辅的坏事公之于众,就是想告诉以后的皇上们,得狠狠地防着宦官捣乱。

康熙登基的时候才8岁大,他哪里懂得吴良辅该不该处决。吴良辅的死,其实跟啥宫廷丑闻没关系,就是孝庄太后拿来当个反面例子罢了。

因为有了之前的教训,清朝基本上就没再发生过宦官插手朝政的事。康熙那时候,总管太监的级别是五品,到了雍正时期,就降为了四品。顺治年间,宫里宦官也就一千来人,但到了乾隆时期,就涨到了三千人,之后一直到清朝灭亡,人数都没再超过这个数。哪怕到了晚清,朝廷乱成一锅粥,就连慈禧太后特别信任的大太监安德海、李莲英他们,也不敢随便插手国家大事,跟外面的大臣勾三搭四。

用户10xxx47

你在这里胡说八道,康熙生母佟贵妃是贤妻良母的,真是不忠于皇帝早就把她除掉了