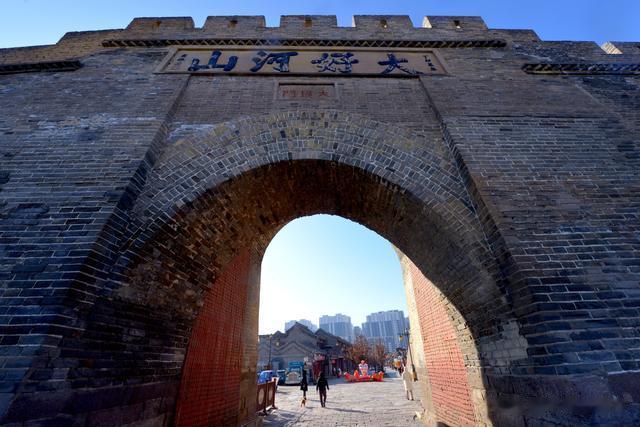

大境门位于河北省张家口市桥西区,是张家口最为知名的地标建筑,是国家 4A 级旅游景区、也是第五批国家级重点文物保护单位,被誉为 “万里长城第一门”。 大境门始建于明成化二十一年(1485 年),初为军事防御工事,后成为蒙汉 “茶马互市” 的核心枢纽,与山海关、居庸关、嘉峪关并称为万里长城 “四大名关”,是长城沿线唯一以 “门” 命名的关隘。

大境门与山海关、嘉峪关、居庸关并称为万里长城上的四大地标点,与另外三处显著不同的是,大境门以门命名。苍劲雄浑的“大好河山”四个颜体大字是1927年时任察哈尔都统的高维岳题写的,如今“大好河山”已成为张家口的城市名片。

大境门地势险要,扼守京都北大门,历史上是兵家必争之地。明清时期,它既是防御北方游牧势力的军事要塞,又是蒙汉民族 “茶马互市” 的重要边贸口岸,见证了中原农耕文明与草原游牧文明的交流融合。张库商道(张家口至库伦,今蒙古国乌兰巴托)的起点即位于此,曾是中俄贸易的核心通道,被誉为 “陆路商埠”“皮都”。

大境门城楼主体为条石基础的砖砌拱门,高 12 米,顶部平台可俯瞰全城。门楣 “大好河山” 四字为必打卡地标,登上城楼可眺望东、西太平山蜿蜒的长城。顶部未设城楼,而是以开阔平台与长城墙体浑然一体,形成 “限而不拘” 的独特气势。

大境门以 “门” 为名,打破了长城关口以 “关”“口” 命名的传统,其城门洞不仅是地理分界,更是开放包容的文化符号。城门洞为条石基础的砖砌拱门,进深13米、高12米、宽9米,是长城中规模最大的城门洞。其城门洞保留了清代原装木质铁皮大门。

大境门外的来远桥,横跨清水河,紧邻长城关隘大境门。作为明清时期 “张库大道”(连接中原与蒙古、俄罗斯的国际商道)的重要枢纽,它始建于明代,现存清代石质拱桥结构,桥名取自《论语》“有朋自远方来”,寓意开放与交融。

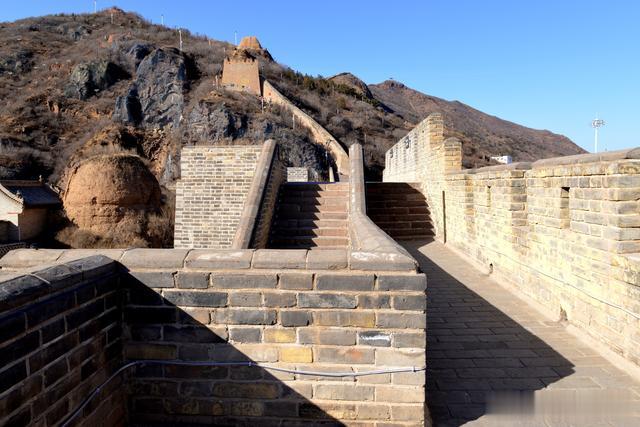

穿过大境门,城门洞内的东侧便是大境门长城的登城口。

登城口沿阶而上

拾级而上,便是大境门的顶部平台,站在平台上可俯瞰全城。西侧可见明代 “西境门” 遗址,极目远眺,“长城内外” 风光尽收眼底。

大境门两侧有保存完好的明代石垒长城,总长约10 公里,敌台、马面、烽火台遗迹清晰,部分墙体保留原始夯土结构。

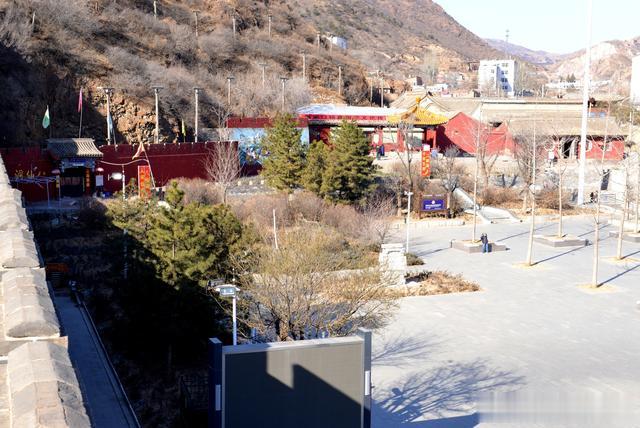

站在大境门顶部平台,透过长城垛口北望清水河上的来远桥以及张家口市的现代城市景象。从古老的长城关隘望向现代的城市发展,展现了时间的流逝和地域的变化。

来远桥就横跨在清水河上,连接着长城内外,是过往商队和行人的必经之路。来远桥为石质拱桥,桥身坚固,造型古朴。桥的两侧设有护栏,栏板上雕刻着精美的图案,虽历经风雨侵蚀,仍能看出当年的精湛工艺。

在历史上,来远桥不仅是交通枢纽,更是贸易的重要场所。商队从这里进出大境门,将中原的丝绸、茶叶、瓷器等运往蒙古、俄罗斯等地,又将那里的皮毛、马匹、药材等带回中原,促进了两地的经济交流,见证了蒙汉 “茶马互市” 的繁荣,也曾是军事防御要地。。

大境门外的西侧,紧邻西太平山是一组由二郎庙、卧龙亭和八仙洞组成的历史建筑群,构成了张家口地区多元文明的对话场。

二郎庙靠近北侧,建于清雍正年间,是为镇西沟水患,保佑百姓平安,由跑草地直隶人捐资修建。现存正殿三间,东西偏殿各五间,库房三间,僚房小院一处,占地687平方米。正殿内原塑有二郎神及哮天犬神像,墙壁绘有彩绘壁画。(另文介绍)

卧龙亭位于二郎庙的南侧,四角攒尖顶木构建筑,覆黄琉璃瓦。据史料记载,清康熙三十六年(1697 年),康熙帝第三次亲征噶尔丹凯旋时,因深夜抵达大境门遭守军闭门,遂在西太平山麓露宿一夜。次日,帝赏赐守城军士,勉其忠诚。后人为纪念康熙帝而修建了卧龙亭。

八仙洞位于卧龙亭的南侧,以浮雕的形式演艺了八位神仙出道成仙的人物故事,展示了一鹭连升、飞黄腾达、代代长寿、子孙万代等情趣心愿组图故事。完全满足了人们对求财、求官、求福、求寿、求平安等的心理需求。(另文介绍)

西侧长城沿西太平山山势蜿蜒,沿线分布 12 座烽火台,其中 “头墩台” 保存最完整,登台可遥想 “狼烟起,万马奔” 的戍边场景。

明德口街位于大境门内,是历史上 “草原丝绸之路” 张库大道的起点,如今以古今交融的商业街形态呈现。作为一条仿古商业街区,汇聚了蔚县剪纸、武强年画等非遗工坊,集文化体验、美食、休闲于一体。(另行介绍)

大境门的东侧是西境门(小境门),是明万历年间开凿的长城关隘,早于大境门 200 余年。它是万里长城中最早的 “门”,门洞狭窄,仅容单人弯腰或单马通行,两侧长城与堡墙形成夹道,兼具军事防御与贸易控制功能,是明代蒙汉互市的重要通道。

沿着城墙东行100米左右便有一座凸出于城墙外的墩台,称为敌台(又称马面)。敌台顶部四周设有垛口,垛口处分别安放了四门仿制的明代火炮。两门朝北,东西向各一门。地台的东西两侧各有一名明代军士的塑像,顶盔掼甲,手持军刃威风凛凛地站在垛口旁。

明末,在我国火铳基础上,吸收西方“红夷大炮”的工艺技术,研制出“大将军”火炮用于长城防御,现展出的是其仿制品。

敌台东侧“大将军”火炮旁,身穿盔甲左手握剑把,右手持大刀的明代将军塑像。

敌台西侧“大将军”火炮旁,身穿盔甲左手握剑把,右手持长枪的明代军士塑像。

地台的东侧长城多为砖石结构,部分地段采用当地毛石砌筑,并用白灰勾缝,坚固耐用。城墙平均高度在 7 至 8 米左右,上宽约 4 米,下宽约 5 米,可并行两辆马车,便于军队调动和物资运输。整个东向蜿蜒伸向东太平山,地势十分险要,是扼守京都的北大门。

长城内侧是来远堡遗址公园:明代蒙汉边贸 “市城”,现存城墙、水井、商号遗址,出土 “茶商印信” 等文物,还原 “旱码头” 鼎盛景象。(另文介绍)

大境门到小境门长约百米,由于开发和修复程度相对越低。所以只能折返往西太平山方向游览。回到安放“大将军”火炮的敌台,面对北方的火炮,身着盔甲、手持长枪的军士站在蜿蜒伸向西太平山长城脚下敌台上,形成了一幅卫我河山的壮丽景色。

大境门向西的砖砌长城约 100 米,长城顶部有 3 米多宽的马道,直抵西太平山,顺山势攀援,可看到保存较好的毛石长城。毛石长城由就山开采的毛石垒砌,并用白灰勾缝,非常坚固。

站在大境门上西望,是与大境门相依相伴、向西蜿蜒而去的长城。城墙顺着西太平山的走势一路攀升,在峰峦间时隐时现,仿佛一条蛰伏的巨龙,随时准备腾空而起。其走势或陡峭,或平缓,依凭山势巧妙修筑,在防御外敌上占据着绝佳的地理优势。

大境门长城是中国万里长城中四大关口之一,承载着厚重的历史文化内涵。而风筝作为一种古老的民间娱乐工具,有着悠久的历史。当色彩斑斓的风筝在大境门长城上空飞舞时,仿佛是历史与现代的对话,古老的长城在风筝的映衬下更显沧桑与庄重,风筝则为长城增添了一抹现代的活力与灵动。

大境门的西段是与大境门紧密相连、顺着山势蜿蜒而去的长城。此段长城多为就地取材的毛石垒砌,再用白灰勾缝,虽历经数百年风雨侵蚀,依旧稳稳伫立,彰显着古人的智慧与技艺。

从大境门向西的砖砌长城约 100 米后,顺山势攀援即可看到保存较好的毛石长城,毛石垒砌的石阶就分布在这段长城上,沿着西太平山的山势蜿蜒向上,一直延伸到较高的山峰处。

境门长城的毛石垒砌石阶就地取材,利用附近山上开采的毛石建成,石块形状不规则但坚固耐用。石阶宽度依据山势和地形有所变化,一般在 1-2 米左右,能满足单人或多人并行。高度则在 15-30 厘米之间,符合人体行走的步幅和抬腿高度,方便攀登。在垒砌时,工匠们将较大的毛石作为基础,较小的石块填充缝隙,并用白灰勾缝,使石阶与长城主体紧密连接,增强了整体的稳定性。

沿石阶攀登而上便是大境门内西侧的第一座烽火台建在长城以外的山巅,为就地取碎石块黄土垒筑的墩台,是古时的通讯设施,通过燃放烟火来报告敌情,如遇敌情白天燃烟称为“燧”,夜间点火叫做“烽”,故又称“烽燧”或“燕墩”。

烽火台作为长城防御体系的重要部分,用于瞭望敌情,一旦发现敌人入侵,便通过燃放烟火、鸣炮等方式,迅速将信息传递给后方驻军,为军队备战赢得时间烽火台的存在对敌人起到一定的威慑作用,且在战时可作为独立作战据点,驻兵防守,抵御外敌。沿着烽火台边的石阶一路向上攀登。

大境门长城从大境门向西约 100 米砖砌长城后,就可见毛石长城,毛石垒砌的石阶分布在这段长城上,以烽火台为分界点。烽火台以下是砖砌长城,烽火台往上是毛石长城。

张家口的长城修建多是就地取材,大境门长城基本是沿着山脊的分水岭而修,石块是最容易找到的材料。从大境门西侧第一个烽火台再往上的长城全是毛石材质的部分。

沿着毛石长城继续上行,前面的转弯处有一圆秃似馒头的土堆,是一座由于年代久远,历经风雨侵蚀和自然破坏,只剩下夯土版筑内芯的烽火台遗迹,几乎消失了初建时的模样。遗址的围栏上挂着一块警示牌,标明“大境门长城到此截止,进入西太平山,注意安全”。如果仅游览大境门长城,到此就可以原路返回啦。时间尚早,于是继续进行进入西太平山。

大境门以 “长城之门” 为纽带,将军事防御、商贸往来、民族融合的历史脉络编织成一部立体史诗。从斑驳的城砖到璀璨的夜景,从战马嘶鸣的过往到文旅融合的当下,这里不仅是地理的分界,更是文明对话的永恒坐标。登临此处,既能触摸 “锁钥雄关” 的厚重,亦能听见 “内外一统” 的时代回响。

(未完待续·峻岭绵延连古塞,苍山静穆护雄关)

拍摄于2025-04-26

感谢您的关注与观看!